Salvatore Giuliano: recensione

Per fare un omaggio al grande maestro del cinema d’inchiesta italiano, Francesco Rosi, di cui abbiamo appreso la notizia della scomparsa una settimana fa, proponiamo Salvatore Giuliano, del 1962.

Dopo I magliari (1959), nel quale il regista dirige Alberto Sordi nel ruolo di un immigrato in Germania, Salvatore Giuliano, agli inizi degli anni sessanta, inaugura il filone del cinema d’inchiesta.

Il film, selezionato tra le cento pellicole italiane da salvare, vinse ben tre Nastri d’argento e, al Festival del cinema di Berlino del 1962, un Orso d’argento per il miglior regista.

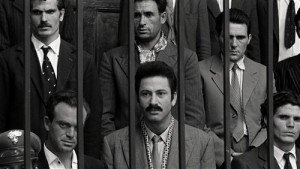

Oltre agli attori non professionisti, presi dalla strada, nel cast figura Frank Wolff, nel ruolo di Gaspare Pisciotta, Salvo Randone, che interpreta il presidente della corte di Viterbo, Renato Pinciroli, il medico legale, Massimo Mollica, il capitano dei carabinieri di Castelvetrano, Sennuccio Benelli e Giuseppe Calandra. Pietro Cammarata, un tranviere palermitano, interpreta Salvatore Giuliano.

Questo film è stato girato in Sicilia. A Montelepre, dove Salvatore Giuliano è nato. Nelle case, nelle strade, sulle montagne dove regnò per sette anni. A Castelvetrano, nella casa dove il bandito trascorse gli ultimi mesi della sua esistenza e nel cortile dove una mattina fu visto il suo corpo senza vita.

Dopo i titoli di testa, questa è la frase, stagliata su uno sfondo nero, che leggiamo all’inizio della pellicola di Rosi. Fin da subito, il regista ci immerge nell’atmosfera di un film di stampo documentaristico, costruito senza mitizzazioni attorno alla figura fantasma del bandito siciliano del dopoguerra, che vediamo sempre solo di sfuggita o di spalle e di cui ascoltiamo poche volte la voce.

La prima immagine, subito dopo la didascalia di apertura, mostra il cadavere di Salvatore Giuliano in quel cortile, dove anche nelle realtà, il 5 luglio 1950, fu trovato morto.

…mi accorgo che tutti i miei film hanno toccato il problema della morte. C’è una punta di metafisica in questo. Quanto alla morte concreta non è che ne ho paura. Ma non mi ci vedo. È come un fotogramma in cui non vorrei esserci. E allora mi illudo di fermare il tempo. (Francesco Rosi in un intervista di Antonio Gnoli del 2012)

Subito dopo la prima scena nel cortile, inizia un’inchiesta che permette di ricostruire le circostanze della morte del protagonista e la realtà siciliana del dopoguerra. Ma, è sempre difficile fare verità in un contesto che vede mafia, politica, banditismo e potere economico contemporaneamente implicati a difendere i proprio interessi.

Venditore d’acqua Siciliano (a un giornalista): Lei di dov’è?

Giornalista: Di Roma!

Venditore d’acqua: E che ne vuole sapere lei della Sicilia!

La pellicola, con una fotografia in banco e nero impeccabile, presenta la vicenda tra continui spostamenti avanti e indietro nel tempo. Rosi, allo scopo di sottolineare i passaggi temporali frequenti, chiese al direttore della fotografia, Gianni Di Venanzo, tre toni di bianco e nero. Le scene rievocative dei fatti precedenti al 1950 hanno un tono lirico-tragico con contrasti chiaroscurali, un grigio di stampo televisivo caratterizza le immagine del processo di Viterbo e uno stile da servizio fotografico è utilizzato per la morte del protagonista.

Tommaso Besozzi, un famoso giornalista dell’epoca che aveva seguito il caso Salvatore Giuliano, scrisse nel pezzo che raccontava la morte del bandito un famoso incipit: «Di sicuro c’è solo che è morto». Di certo c’è anche che Francesco Rosi, su queste incertezze, sulle ipotesi, sugli intrecci, sul mistero Giuliano, ha costruito quarantacinque anni fa uno dei capolavori del cinema civile e politico italiano, e non solo. ( scrive Irene Bignardi su La Repubblica, il 21 settembre 2007)