American Beauty: recensione del capolavoro di Sam Mendes

5 meritatissimi Oscar nelle mani di un eccezionale esordiente: è stato il fortunato bottino di American Beauty che, dopo aver fruttato incassi stellari alla sua uscita nelle sale cinematografiche nel 1999, ha conquistato anche i severi critici dell’ Academy, consacrando il suo giovane regista Sam Mendes, al tempo trentaquattrenne e con alle spalle brillanti successi alla regia di spettacoli teatrali, re per una notte di Hollywood e grande promessa per il futuro.

Un successo nato da uno script originale (firmato Alan Ball) profondo e ricco di scambi di battute brillanti ed incalzanti, al quale Mendes, spinto dal fondatore della DreamWorks Steven Spielberg, ha solo dovuto applicare il proprio talento visionario, mettendo la sua arte nelle mani di un cast di fuoriclasse, tutti perfettamente assortiti nei propri ruoli.

American Beauty nasce da un accurato lavoro preliminare di storyboarding, rivelando fin dalla sua impalcatura l’attitudine del proprio regista alla messa in scena teatrale.

Seguendo le stesse parole di Mendes: “approccio le cose a livello visivo, prima di addentrarmici a livello emozionale”, col risultato di dar vita ad un’immagine (complice la splendida ed accurata fotografia di Conrad Hall) in grado di comunicare nella sua immediata fruizione la dimensione emotiva in essa contenuta.

American Beauty: guarda più da vicino

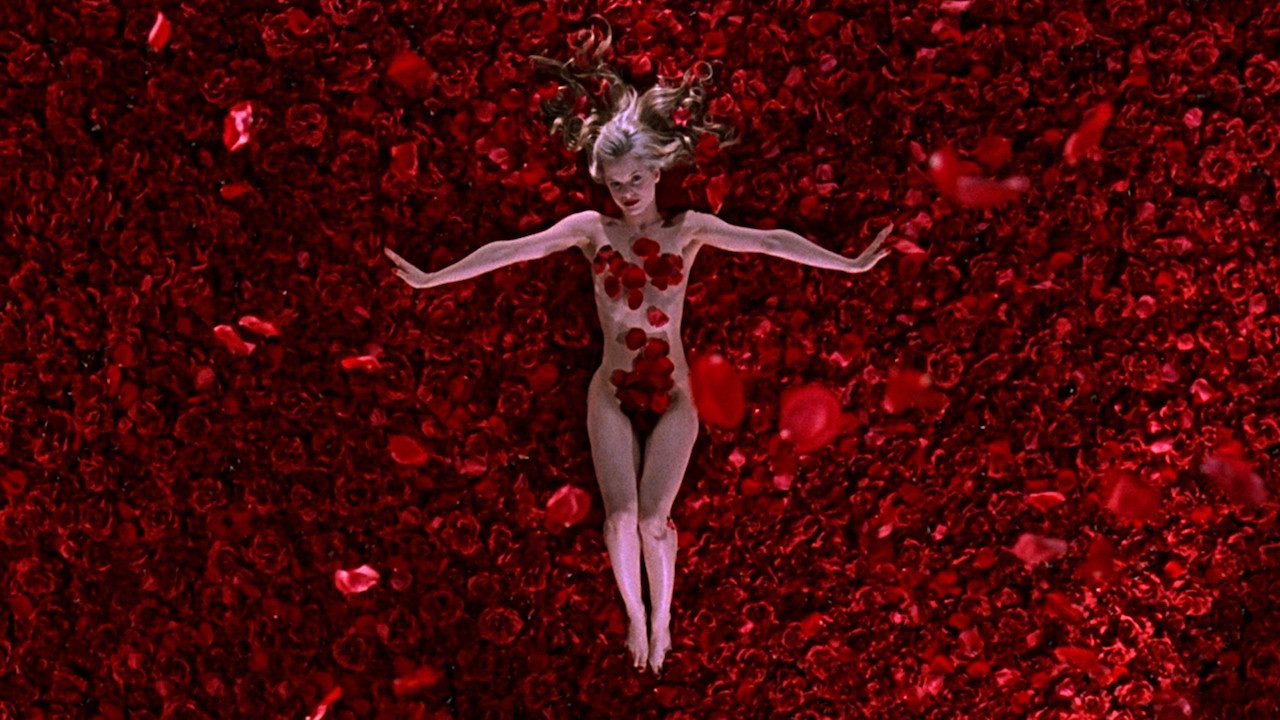

Ogni fotogramma della straordinaria opera prima di Sam Mendes invita lo spettatore ad accostarsi alla realtà mostrata da ogni prospettiva possibile, prima di emettere una qualunque forma di giudizio. Le splendide rose rosse (il nome della cui varietà rappresenta l’ambiguo titolo del film) della quali American Beauty è disseminato, lasciano che ci si addentri all’interno di questa torbida e labirintica pellicola con una grande certezza iniziale: stiamo assistendo ad una storia che vuole parlare innanzitutto di bellezza, perduta, inafferrata, inafferrabile, inaspettata, ma pur sempre presente all’interno delle esistenze complicate o distrutte dei suoi protagonisti.

Personaggi che hanno perso la passione per la vita, sommersi dalle incombenze materiali della quotidianità o che ancora devono trovare la propria strada, lottando contro un’ossessione generalizzata per l’apparenza in grado di allontanarli inesorabilmente da ciò che sono e da ciò che è vero, il cui aspetto risulta spesso ingannevole rispetto alla sostanza.

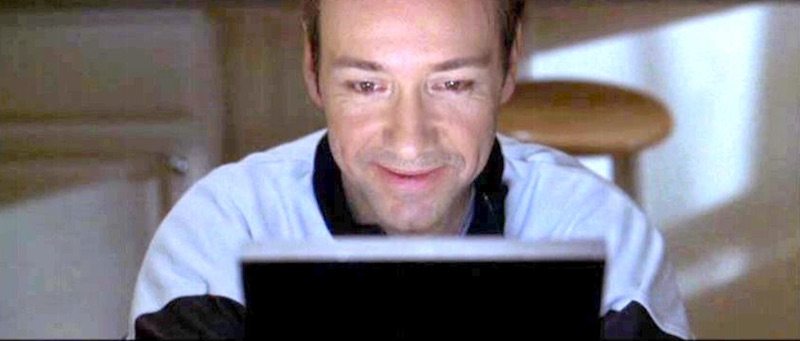

Narratrice onnisciente di American Beauty, la voce fuoricampo di Lester Burnham (il fuoriclasse Kevin Spacey)

un giornalista insoddisfatto della propria posizione professionale, prossimo alla mezza età, che vive in una cittadina americana con la moglie Carolyn (Annette Bening), spregiudicata e frustrata agente immobiliare, e la figlia sedicenne Jane (Thora Birch). Una famiglia all’apparenza normale, ma nella quale i rapporti si sono completamente deteriorati, lasciando spazio ad un’insoddisfazione rabbiosa, in cui la sopraggiunta incapacità di procurarsi gioia spinge a ricercarla verso un qualunque altrove, sede di qualcosa di diverso in grado di riaccendere la miccia della voglia di vivere.

Lester e Carolyn sono stati felici un tempo, ma ora sono terribilmente repressi, incapaci di ricordare i momenti migliori e per questo convinti che il loro riscatto si trovi in un luogo diverso, fra le braccia di un collega opportunista o nello sguardo giovane e sensuale di una ragazzina. L’apparenza ed il materialismo hanno gradualmente preso il posto del piacere di condividere la vita, riducendo la loro relazione a reciproche recriminazioni, sullo sfondo del desiderio di prevalere l’uno sull’altra anziché ritrovarsi.

Nel frattempo, Jane è alle prese con i turbamenti dell’adolescenza, acutizzati dall’amicizia con Angela (Mena Suvari), una coetanea che ostenta sicurezza e successi con il mondo maschile, alla quale nemmeno suo padre Lester è indifferente.

American Beauty: essere felici significa saper ricordare

Ad inquadrare letteralmente tali dinamiche, Ricky (Wes Bentley), il giovane vicino di casa della famiglia, figlio dell’autoritario ed omofobo colonnello Frank Fitts (Chris Cooper) e della fragile Barbara (Allison Janney), una donna amorevole ma assente, afflitta da evidenti problemi psichiatrici che la portano ad estraniarsi dalla realtà. Ricky ha una passione per le videoriprese, espressa attraverso una discutibile forma di voyeurismo che lo porta a filmare momenti di vita privata altrui (ed in particolare dei Burnham), così come oggetti e fenomeni della natura, alimentato da una curiosità e da una profonda connessione con il mondo circostante che lo rendono diverso dagli altri, che infatti lo considerano strano e forse pericoloso.

Jane, invece, è reciprocamente affascinata dal ragazzo e dal suo straordinario bisogno di imprimere su pellicola le proprie esperienze al solo scopo di ricordarle, rendendole immuni da quell’oblio capace di oscurare intere vite ed identità.

American Beauty: “mai sottovalutare il potere delle negazione”

In American Beauty l’equilibrio precario di parte dei protagonisti precipita nel momento in cui si trovano costretti a gettare la maschera, rivelando prima a se stessi e poi agli altri indesiderabili fragilità, trovandosi una volte per tutte al cospetto della propria vera personalità ed identità. Ecco allora che tutto il lavoro fatto per dare un’immagine di sé vincente o semplicemente accettabile agli occhi severi del proprio Super-Io sarà destinata ad andare in frantumi di fronte all’emergere prepotente della propria vera essenza, un fattore che può essere messo temporaneamente da parte ma destinato ad esplodere come un vulcano, la forza della cui eruzione è direttamente proporzionale al tempo della sua quiescenza.

Lester Burnham, invece, ha deciso di rifugiare le proprie insoddisfazioni nella fantasia e nel sogno di poter rivivere nuovamente uno stralcio di giovinezza in attesa che la realtà gli sia più clemente.

È l’unico personaggio del film capace di affrontare le proprie impasse sognando ad occhi aperti, estraniandosi dalla realtà quel tanto necessario a prenderne temporaneamente le distanze, per poi riuscire a valutarla con lucidità, affrontandola nel modo giusto.

Una soluzione precaria ma molto meno pericolosa della negazione, vera e propria arma in grado di distruggere la vita delle persone, allontanandole definitivamente da quella bellezza e felicità che, come sempre, è molto più vicina a noi di quanto crediamo, basta saperla vedere.

La regia di Sam Mendes affronta ogni trasformazione dei suoi personaggi giocando sapientemente con luci ed ombre, e creando giochi di specchi tali da racchiudere in uno stesso fotogramma più prospettive dello stesso personaggio, sottolineando ancora una volta la chiave di lettura di un film in cui non ci sono vincitori ma solo vite umane che – dopo un lungo e difficile processo di introspezione – raggiungono un livello più o meno elevato di consapevolezza, anticamera obbligata di ogni possibile felicità e salvezza.

American Beauty è una geniale rappresentazione di quello che dovrebbe essere il segreto di un’esistenza piena ed appagante

e delle drammatiche conseguenze di una vita vissuta invece all’insegna della repressione e dell’esaltazione dell’apparenza, rinchiusi in una gabbia dorata fatta di desiderabilità sociale ma profonda infelicità. Un monito a vivere la vita nel pieno delle proprie possibilità, senza perdere di vista se stessi e ciò che si è stati, affrontando con coraggio le proprie imperfezioni e gli inevitabili cambiamenti che il futuro mette sul nostro cammino, riconquistando la capacità di vedere la bellezza in ogni piccolo dono quotidiano.

Un’ opera che ha immediatamente messo d’accordo la critica al suo debutto e che, ancora oggi, fa rimpiangere quella concezione sempre più rara di un cinema fatto di storie, persone, significati ed emozioni, in grado di incidere una firma indelebile nell’Arte cinematografica con il solo “effetto speciale” della genialità.