Bella senz’anima. Perché Povere creature! non è il film della vita

Sicuri che lo strombazzato femminismo di Povere creature! non sia un bluff? E che l'opera non si riduca, in fondo, al solo, pur sontuoso, manto visivo? Considerazioni controcorrente sul film del momento, di cui stanno parlando tutti (sospettosamente un po' troppo bene).

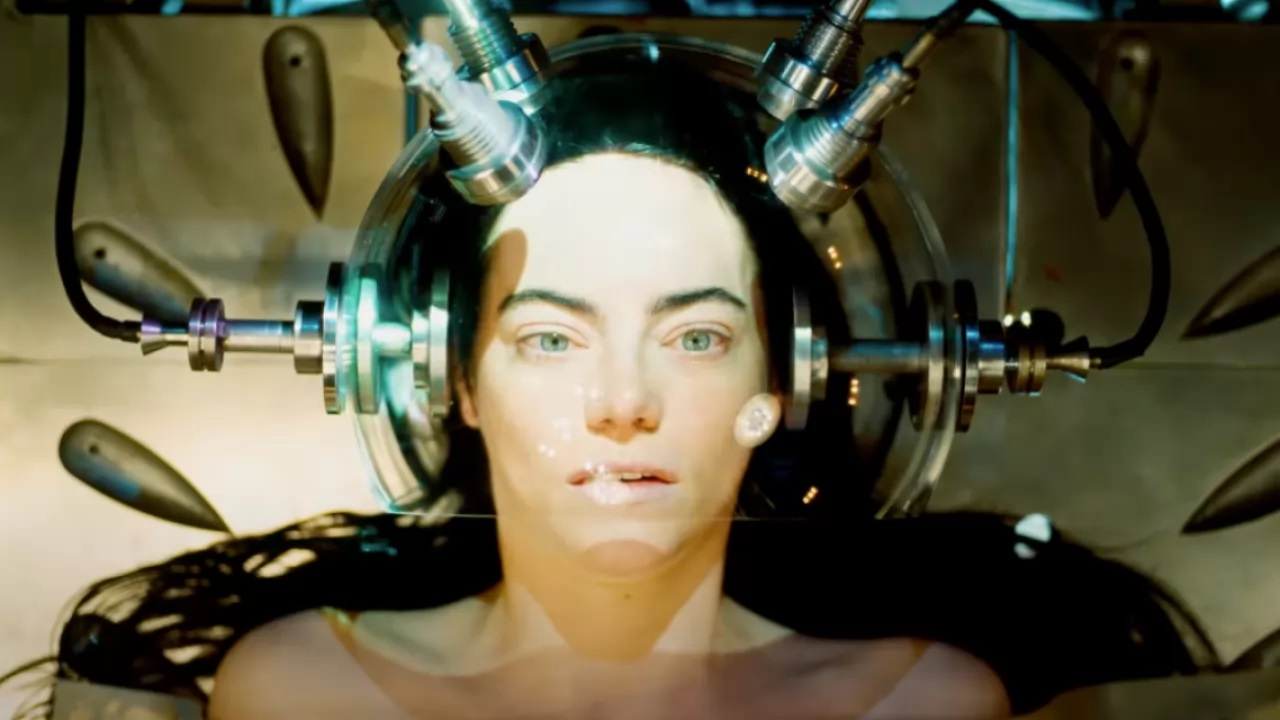

Com’è possibile che Povere creature!, lungometraggio di Yorgos Lanthimos con protagonista Emma Stone, abbia ottenuto un plauso unanime da parte della stampa (si, anche noi ne abbiamo elogiato diversi aspetti nella nostra recensione)? È davvero un capolavoro talmente sbalorditivo da non meritare neanche un’aggrottata di ciglia, una voce minimamente dissonante, un timido nicchiare? D’accordo, innegabili i meriti estetici e il (discreto) fascino favolistico, ma è giusto considerare Bella un’eroina di libertà e anticonformismo? Non è forse soltanto una Barbie più sessualmente attiva e verbalmente aggressiva? A grattare la superficie scintillante del film, a smantellare l’apparato promozionale che l’ha scortato alla sua uscita in sala, ci chiediamo: che cosa resta?

Povere creature!, un film orizzontale

A guardare Povere creature!, al cinema dal 25 gennaio 2024, decorato a Venezia e da mesi acclamato come il film “definitivo” della nostra vita, culmine insuperabile di ogni perfezione estetica e sapienza drammatica, sorprende che il regista Yorgos Lanthimos, venerato maestro del cinema, sia un uomo greco di mezz’età. Ce lo ricordavamo diverso, coi suoi primi film cerebrali e adamantini nel perturbante, inquinati di umane perversioni e densi di rimandi alla sovraumana perversione dell’autoritarismo, che persino il suo Paese, inventore della democrazia, ha sperimentato nel Novecento. Ce lo ricordavamo capace di ispessire il discorso filmico, di movimentarlo tra sviluppo orizzontale della trama e verticalizzazione dei significati, stratificazioni multiple in cui il simbolico non è azzerato, bensì tirato in causa, perché una mediazione tra l’oggetto-film e il soggetto che lo guarda è non solo necessaria, ma anche e soprattutto sana.

In Povere creature! di simboli non ce ne sono o, se ce ne sono, paiono di un didascalismo avvilente: è tutto pianamente narrativo, al limite del descrittivo puro. Il film si presenta come una fiaba organizzata in capitoli e sigillata da un’estetica cool — e per “cool” s’intenda sia fredda sia fighetta –, iconograficamente efficace a evocare una distopia vittoriana – e per “vittoriana” s’intenda una categoria dell’animo, una griglia antropologica – in cui il glam dei costumi s’inserisce in atmosfere ora cupe ora assolate, ora seriche, a colori o avvoltolate in un elegantissimo bianco e nero a basso contrasto. La storia di questo fiabone ‘popgotico‘ è tratta dal romanzo di uno scrittore scozzese, Alasdair Gray: una giovane donna incinta si suicida, un medico faustiano potrebbe riportarla in vita, ma decide di rispettarne la volontà suicidaria. Per non dissipare l’occasione di servire il progresso scientifico, trapianta il cervello del feto morto nella testa della madre: per Victoria, ora Bella, la vita ricomincia daccapo, nel segno di un’asincronia tra soma e psiche, una psiche però priva di inconscio. La neonata Bella nel corpo della neomorta Victoria compie rapidi progressi e sembra impermeabile ai condizionamenti culturali, alle diverse concrezioni superegoiche.

Povere creature!: Bella, eroina del capitale.

Nel giro di poco tempo, è pronta a esplorare il mondo e, grazie ad un avventuriero che la invita a scappare con lui, impara a ‘conoscere’ la vita: le peripezie si moltiplicano, e Bella può spuntare una to-do-list che si allunga di volta in volta, man mano che l’appetito scopico si alimenta di nuove scoperte. Sarebbe stato più interessante vederla bighellonare senza profitto, e invece presto è vinta dalla smania della produttività, della capitalizzazione di ciò che fa. Ma chi lo dice che dobbiamo ricavare per forza qualcosa — conoscenza, denaro, autoconsapevolezza, materia spendibile — da quello che facciamo? Non è il mettere a frutto qualsiasi cosa la logica prima del discorso del capitalista?

Mentre procede nel suo sperimentare, anche il suo vocabolario s’arricchisce, si fa erudito: Bella ora alterna agevolmente termini sboccati e tecnicismi sociologici. L’impressione, tuttavia, è che la sua lingua, più diventa in grado di produrre significanti, più perde contatto coi significati, restando fatalmente irretita nella seduzione dei paroloni. Di pari passo, anche il rapporto con le esperienze, con il suo andare per il mondo, appare più esteriore che assimilato: un’accumulazione di prove a cui sottoporsi, soprattutto un allargamento e una variazione delle modalità in cui si esprime la sua sessualità. Dalla masturbazione al rapporto eterosessuale fino a quello omosessuale, dall’autonomia del godimento alla dipendenza da un pene più o meno penetrante, più o meno violento, gingillo con cui giocare o guadagnare: Bella le prova tutte, ma dal suo sperimentare sembra sempre esclusa la sostanza affettiva. Fa e vede e impara e si sfrena e senz’altro si autodetermina e trova in sé i suoi “mezzi di produzione”, ma tutto ciò meccanicamente: i sentimenti dove sono? Non sembrano affiorare mai, nell’intellettualità estrema e solo apparentemente contraddittoria di una pulsionalità automatizzata, che pare doversi scaricare e basta, senza che l’energia che spinge l’azione si scontri mai con un significato culturale o soggettivo, con un modo singolare di annodare natura e cultura, sé e altro, sé nell’altro e con l’altro.

Povere creature!: il riscatto o la parodia delle isteriche?

Le isteriche, alla cui mortificazione e mostrificazione il romanzo di Alasdair Gray pensava, nell’Ottocento erano donne ingabbiate in case e convenzioni alienanti, tenute al guinzaglio da padri minuscoli e maiuscoli prima, da mariti o tutori poi, censurate perché scontente della loro clausura, perché desiderose di riconoscimento e di avventura. Oggi le isteriche non sono scomparse, anche se il termine isteria è stato soppresso dai manuali psichiatrici; oggi le isteriche sono il granello di sabbia che inceppa il sistema: non solo quello patriarcale, ma anche quello paternalista, capitalista, matriarcale, femminista catechistico o femminista opportunistico, brandizzabile, riduzionista. Bella Baxter, (ri)nata e isterizzata dal ventre dell’isterica Victoria, finisce per ridurre il suo romanzo di formazione — e di liberazione, sulla carta — a un estenuante strepitio, ad un automatismo satirico, a un continuo blaterare sarcastico che non lascia spazio ad altri registri tonali e che, sì, colpisce molti bersagli, ridicolizzando la loro ipocrisia, eppure mai si mette in discussione in prima persona, non indugia o indaga mai sulla concomitanza tra evento e percezione, tra fatto accaduto e fatto fantasmizzato o soggettivamente elaborato. Dove sono i sentimenti, Bella, e dove il pensiero? Dove la tua lingua affilata tradisce un dolore ce non sia una posa… o, peggio, un tic?

Carino, sì, il messaggio di autodeterminazione, ma ci viene da chiedere: ancora? Lo sappiamo già: ciascuna creatura si fa — o, come Victoria, disfa — da sé, anche quando viene generata o — come Bella — rigenerata da qualcun altro. Le creature non sono come le loro (s)oggettività genitrici, e vivaddio. Le donne sono figlie di sé stesse — “donne non si nasce, si diventa…” la citazione è di Simone de Beauvoir, le si renda onore — e non sono come le immaginano gli uomini, e vivaddio. Originale? No. Necessario? Neanche. Desolante dover testimoniare che un film può essere pure tecnicamente ben fatto, ma, per avere la sicurezza della sua rilevanza mediatica, il messaggio femminista ce lo deve comunque infilare. In questo caso, a benvedere, pseudofemminista. Non varrebbe la pena raccontare, piuttosto, una storia vera? Fare del romanzesco un autentico romanzo? Senza imbrigliarlo in nessuna ripetizione di peripezie straordinarie e straordinariamente vuote e, ugualmente senza voler piegare alcun personaggio a paradigma di astrazioni, a qualsivoglia catechesi. E le donne sono davvero così regredite, nelle libertà d’azione e di pensiero, da aver bisogno di un graziosissimo freak per sentirsi autorizzate a cercare il piacere in loro stesse, in un uomo, in una donna, a parlare esplicitamente di desideri orali o genitali, a ballare al centro della sala calciando via un cavaliere insistente che si mette tra i piedi? Sarebbe anche bello che l’accento ogni tanto cadesse sulla franchezza di un dire non solo la voglietta o il prurito sessuale, quanto anche, soprattutto, un’intimità del sé e col sé più vasta e profonda, un godimento non soltanto masturbatorio o fallico. Non tagliato, una volta tanto, secondo le linee tracciate da una visione in fondo ancora del tutto maschile, predatoria e feticistica della sessualità. Pari pari, la visione di Bella.