Chi era Oriana Fallaci: la storia vera dietro la serie TV con Miriam Leone

Giornalista, scrittrice e non solo: la storia vera di Oriana Fallaci, interpretata sullo schermo da Miriam Leone nella serie tv Miss Fallaci.

Oriana Fallaci è stata una delle giornaliste italiane più famose e controcorrente del XX secolo: la sua vera storia viene raccontata nella serie tv Miss Fallaci con Miriam Leone. Famosa in tutto il mondo per il suo stile schietto e diretto, Oriana è stata una giornalista e scrittrice, ma sarebbe riduttivo parlare solo di questo. Controversa, diretta nelle interviste, sfidò perfino l’ayatollah Khomeini togliendosi il velo (episodio che raccontò in uno dei suoi celebri libri). Negli ultimi anni della sua vita fece scalpore per le sue prese di posizione contro l’Islam in seguito agli attentati dell’11 settembre alle Torri Gemelle, New York, città in cui viveva. Miss Fallaci ripercorre gli inizi della carriera di Oriana Fallaci come giornalista: negli anni ’50 era conosciuta come “la ragazza del cinema” e lavorava per il settimanale L’Europeo scrivendo di cronaca mondana. Spedita negli Stati Uniti per scommessa, la Fallaci cominciò a costruire la sua fortuna, incontrando e conoscendo le personalità del cinema più famose dell’epoca, come il grande regista Orson Welles, che l’appoggiò nel suo viaggio. Oriana Fallaci era una giovane donna piena di talento in un mondo maschilista e capì che per farsi valere doveva usare la sua voce, unica e distintiva, come arma più potente.

Chi era Oriana Fallaci: la vita e i romanzi della giornalista e scrittrice

Oriana Fallaci era nata a Firenze il 29 giugno 1929 da padre artigiano (Edoardo Fallaci) e madre di origini catalane (Tosca Cantini), era la prima di quattro sorelle: le altre erano Neera e Paola, anch’esse giornaliste e scrittrici, ed Elisabetta, figlia adottata dalla famiglia Fallaci. Il padre fu un antifascista e coinvolse anche Oriana nella resistenza: da giovane, la futura giornalista, svolgeva il ruolo di staffetta per trasportare munizioni da una parte all’altra dell’Arno. Dopo la maturità, si iscrisse all’università di Firenze alla facoltà di Lettere, che lasciò per intraprendere il mestiere di giornalista. L’esordio avvenne con il Mattino dell’Italia centrale, ma la svolta arrivò con il trasferimento a Milano dove iniziò a lavorare dapprima con il settimanale Epoca di Mondadori, poi con L’Europeo: per questo giornale scrisse il suo primo articolo nel 1951, all’età di 22 anni. Erano gli anni della Dolce Vita, e una giovane Oriana Fallaci si occupò principalmente di cronaca mondana. All’inizio del 1956 giunse a Los Angeles, poi visitò anche Washington e New York, a caccia di scoop e segreti della Hollywood dell’epoca d’oro. Fu in questi anni che trasse il materiale per il suo romanzo I sette peccati di Hollywood, con una prefazione scritta dal leggendario Orson Welles.

Gli anni Sessanta segnano il periodo più intenso in cui esordì anche nella narrativa. Realizzò un reportage sulla condizione della donna in Oriente, da cui scrisse Il sesso inutile (1961) e poi Penelope alla guerra (1962). Tre anni più tardi partì per gli Stati Uniti per andare a intervistare astronauti della NASA impegnati nei programmi spaziali. Da questa sua esperienza scrisse Se il sole muore (1965). Partì come corrispondente di guerra per il Vietnam (1967), sempre sotto L’Europeo. Visitò il paese asiatico parecchie volte, raccontando il conflitto e criticando i vietcong e comunisti. Le sue esperienze al fronte in prima persona vennero raccolte in Niente e così sia (1969). In questo decennio viaggiò spesso tra USA e Asia.

Oriana Fallaci negli anni ’70: la storia d’amore con Panagulis e le grandi interviste

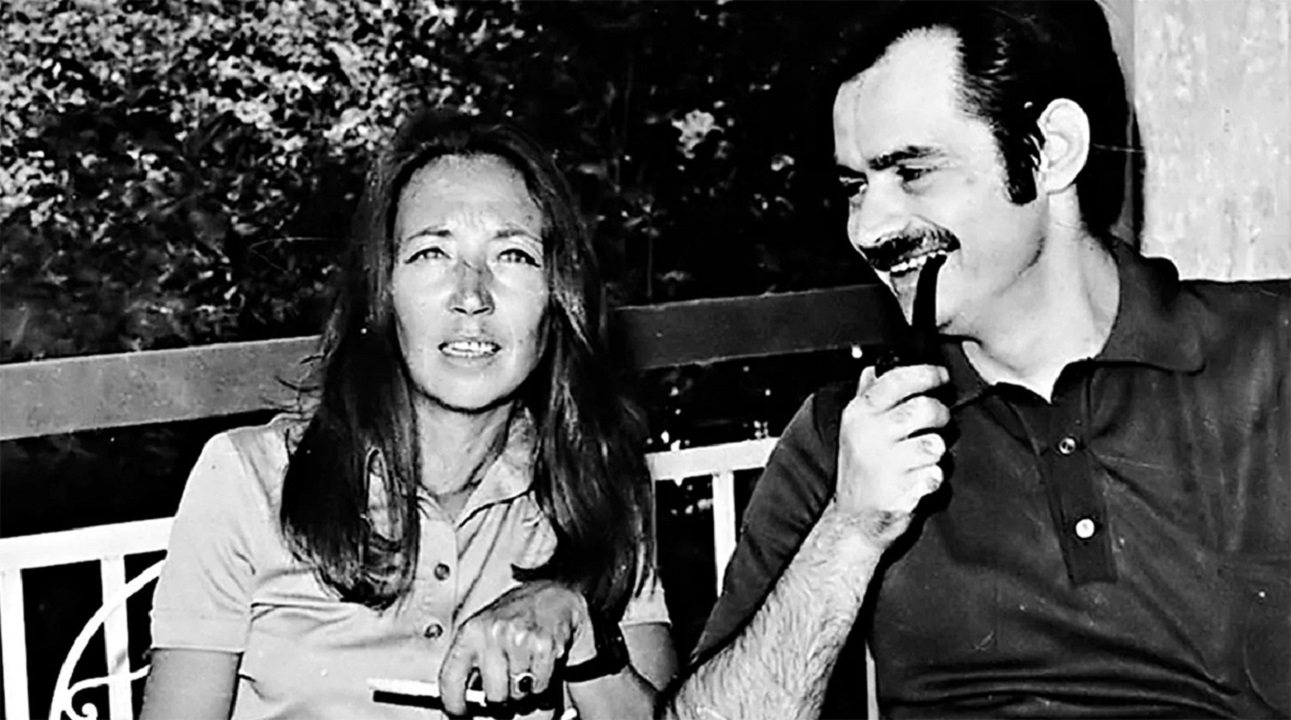

Nel 1973 Oriana Fallaci conobbe Alexandros Panagulis, leader greco dell’opposizione al regime dei colonnelli: fu l’inizio di una delle storie d’amore più importanti per la giornalista. Tre anni dopo, il rivoluzionario morì in un incidente stradale, ma la Fallaci ha sempre sostenuto che si trattasse di un omicidio. La storia con il leader politico greco ispirò la scrittrice a produrre due opere: Lettera a un bambino mai nato (scritto in seguito a un aborto) e Un uomo. Gli anni Settanta è il periodo delle grandi interviste a personalità di spicco dell’epoca: da Husayn di Giordania a Yasser Arafat, Mu’ammar Gheddafi e soprattutto l’ayatollah Khomeini. L’intervista con il leader iraniano fu una delle più celebri: la giornalista gli fece domande dirette, si tolse lo chador che era stata costretta a indossare dopo che la Fallaci lo incalzò sul velo islamico e sulla condizione della donna.

Insciallah, il trasferimento a New York e La rabbia e l’orgoglio

Gli anni Novanta per Oriana Fallaci furono molto difficili. La giornalista scoprì di avere un cancro ai polmoni che definì come “L’Alieno”. In questo periodo scrisse Insciallah, uno dei suoi romanzi più famosi. Il libro è ambientato tra le truppe italiane inviate nel 1983 a Beirut nell’ambito della Forza Multinazionale in Libano. Iniziò la stesura di un nuovo romanzo dopo essersi trasferita a New York, che interruppe in seguito all’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001. Questo evento scosse profondamente la scrittrice, che ormai considerava la Grande Mela come la sua casa. Decise di mettere su carta le sue sensazioni, culminate ne La rabbia e l’orgoglio e poi La forza della ragione, libri in cui denuncia l’incapacità della cultura occidentale di difendersi dalla minaccia del fondamentalismo islamico. Favorevole all’intervento militare in Afghanistan, espresse invece perplessità sulla guerra in Iraq.

Gli ultimi cinque anni della Fallaci sono costellati da controversie da parte dell’Italia e dall’estero. Oltre alle sue prese di posizione contro l’Islam, dichiarò di odiare i messicani in seguito al pessimo trattamento ricevuto dalla polizia messicana nel ’68, quando si recò per le Olimpiadi. Difese il diritto all’aborto, criticò la lobby gay, si schierò contro l’eutanasia e criticò il movimento femminista italiano ne La rabbia e l’orgoglio.

Oriana Fallaci morì a Firenze il 15 settembre 2006 in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute.