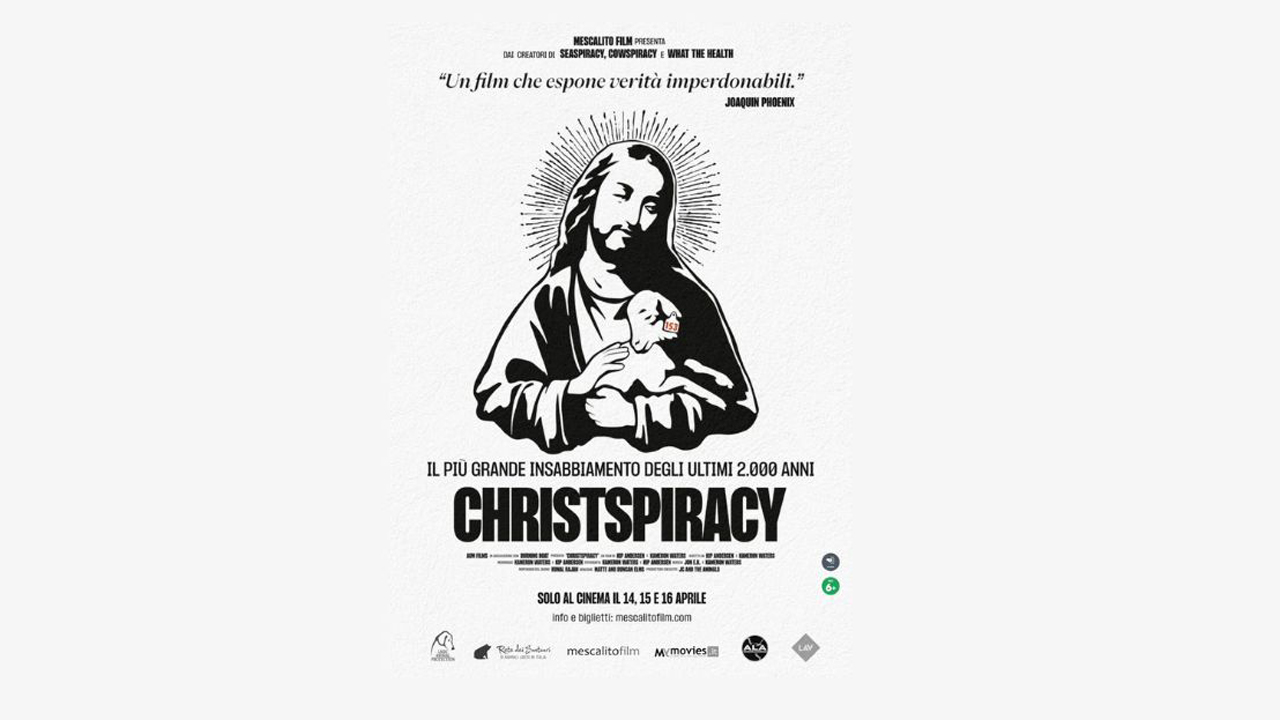

Christpiracy: recensione del documentario di Kip Andersen e Kameron Waters

Arriva al cinema il dirompente documentario di Andersen e Waters che prende di petto il rapporto fra violenza sugli animali e religione.

Mescalito film porta in sala, il 14, 15 e 16 aprile 2025 Christpiracy di Kip Andersen e Kameron Waters, sequel ideale di Cowspiracy (2014, Andersen).

Andersen, qui coadiuvato dal videomaker cristiano Waters, dopo essersi occupato del rapporto fra industria della carne, politica ed economia, decide di indagare, sul contraddittorio legame fra varie religioni (con un occhio di riguardo per il cristianesimo) e la violenza sugli animali. Partendo dalla ricerca di Waters sulla possibilità di uccidere un animale in maniera cristianamente etica, i due autori intervistano esponenti e studiosi del mondo cattolico, protestante, rabbini, monaci buddisti, yogi e induisti in giro per il mondo.

Sacrificio rituale e Capitale e Cristo

Il documentario ha una struttura narrativa desunta dall’infotainment, in cui si spettacolarizza il lavoro giornalistico svolto per svelare un mistero, qui quello del possibile vegetarianesimo di Gesù Cristo. Su questa struttura si innesta però una riflessione ben più seria sul rapporto fra capitalismo e sofferenza animale, attraverso la forma del documentario militante che segue le azioni di una serie di attivisti per i diritti animali in allevamenti intensivi, cosiddette fattorie etiche e anche durante il quinquennale rito del festival indù, Gadhimai svolto in Nepal e che prevede la brutale uccisione di migliaia di animali.

Proprio la dimensione rituale assume un ruolo centrale nel lavoro di Andersen. Il sacrificio secondo l’antropologo Girard, nel suo seminale “La violenza e il sacro”, è un atto contemporaneamente legittimo e illegittimo. È criminale uccidere la vittima del sacrificio, solitamente un qualche animale sacro, perché appunto si tratta di un animale sacro, ma il sacrificio ha funzione sacrale proprio in virtù della sacralità dell’animale. Proseguendo Girard spiega come questa contraddizione sia solo apparente, in quanto l’intera pratica sacrificale assume un valore principalmente a livello di immaginario, cioè simbolico. La sua funzione sarebbe quella di trasferire la violenza illegittima che cova nella società su un capro espiatorio designato, che in quanto soggetto esterno alla comunità può essere colpito senza conseguenze. D’altronde per avere un valore apotropaico tale soggetto deve condividere e assommare su di sé alcuni tratti della comunità. Da qui la scelta, nel momento in cui si abbandona il sacrificio umano, di determinati animali considerati contigui al mondo umano. Le grandi religioni oggi più diffuse si sono innestate su questi processi culturali. Andersen e Waters ci mostrano come, attraverso la ritualizzazione del consumo di cibo di origine animale, ne abbiano fatto uno strumento ideologico di giustificazione etica per lo sfruttamento degli animali, nel contesto sociale odierno di matrice capitalista.

Gli interessi economici sottostanti l’industria dei prodotti animali infatti diventano, giustamente, ancora una volta il fulcro dell’interesse di Andersen. La religione, sia essa il buddismo, il cristianesimo, l’islam o l’ebraismo, appare pronta a contraddire costantemente uno dei suoi insegnamenti fondamentali – e che accomuna quasi tutte le tradizioni spirituali più diffuse – , cioè il divieto di uccidere altri esseri senzienti. E lo fa sempre per garantire gli interessi economi di lobby ed élite di potere che da un lato controllano l’industria alimentare e dall’altro finanziano chiese e sette. Questo porta i due autori a creare una serie di forti parallelismi tra un sistema economico che vede valore negli esseri umani solo in quanto vettori di guadagno e un’etica ipocrita che predica la non violenza e nel frattempo fornisce la giustificazione morale per la reificazione di intere categorie di esseri viventi, destinati a divenire merce, cioé vettori di guadagno.

Christpiracy: valutazione e conclusioni

Così alla fine del film lo spettatore si dimentica quasi del punto di partenza dell’inchiesta, o meglio, forse se ne disinteressa, poiché tutto sommato cosa mangiasse Gesù forse non è troppo importante oggigiorno – e comunque è probabile seguisse i principi della setta dei nazareni, fra cui c’erano il comunitarismo e il vegetarianesimo.

Risultano più interessanti invece (nonostante una bislacca teoria sull’attuale situazione in Palestina e un finale un po’ troppo new age) le cupe conclusioni che Christpiracy può far affiorare nella mente del pubblico, attraverso il suo montaggio ritmato, le sue ricostruzioni bibliche in motion graphic e la sua fotografia che tiene insieme estetica crudamente reportagistica, home movies e una certa patinatura quasi pubblicitaria. Cioè che, ancora oggi, nel 2025 vale la vecchia metafora del grattacielo di Horkheimer, secondo cui la società capitalista è raffigurabile come una piramide, che vede in cima le élite dei grandi gruppi finanziari e alla base, immersi nel sangue e nella disperazione, in ordine di orrore crescente, i marginali (disoccupati, poveri e sottoproletari), i coolie (i figli dei territori coloniali – come per esempio i palestinesi vittime della violenza sionista o i migranti dei paesi poveri e sfruttati) e infine gli animali, vittime silenti delle più disumane pratiche umane, per i quali, come viene ricordato nel documentario, tutti gli uomini sono nazisti.