Good Kill: spiegazione del finale del film di Andrew Niccol

Lo stile a-direzionale e un eccessivo mix di reale e virtuale non permettono a Good Kill di “fare centro”.

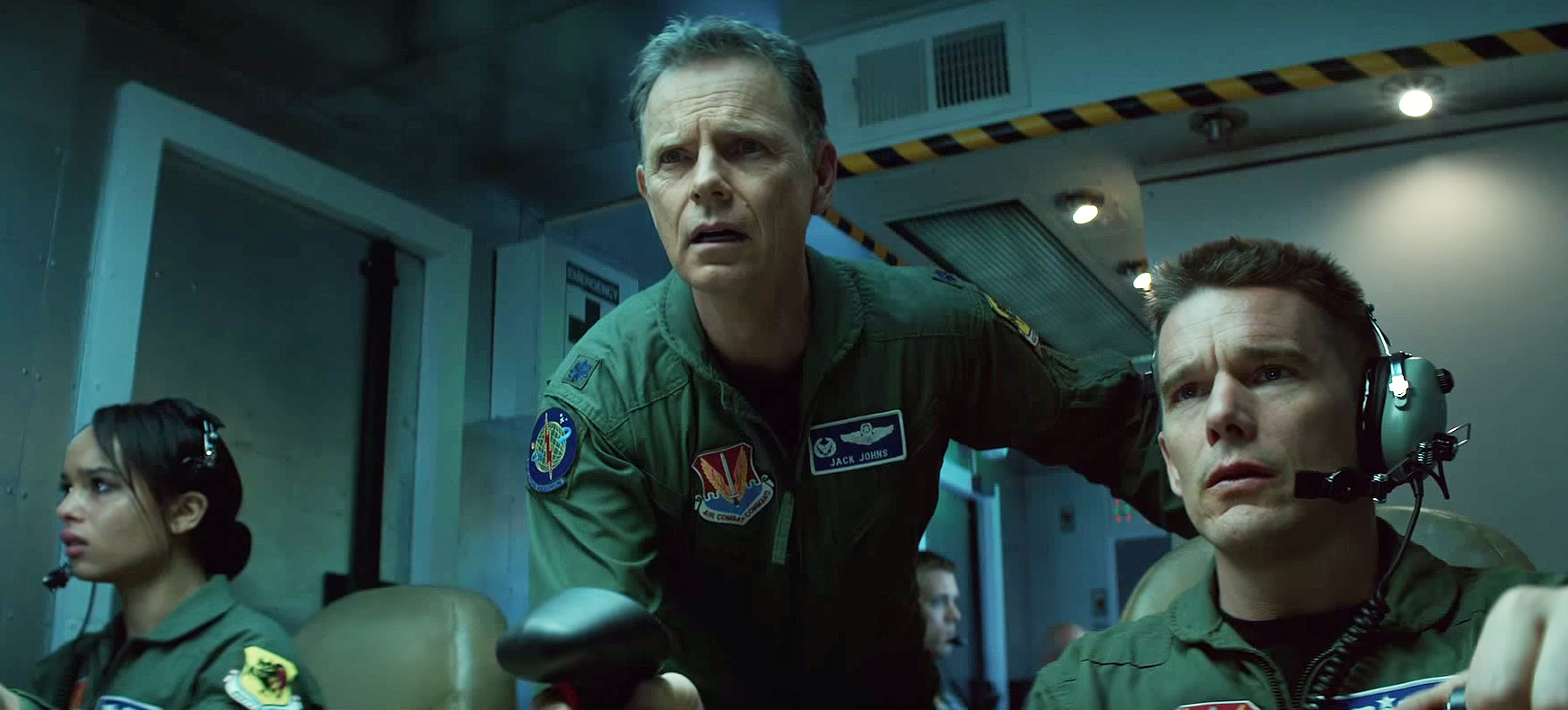

Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2014 Good Kill racconta di Tommy Egan, ufficiale aeronautico americano e pilota di aerei militari, che si trova costretto dal suo Stato Maggiore a scendere a terra e a combattere i talebani tramite l’utilizzo di droni telecomandati. La sua guerra è alla stregua di un gioco da playstation, solo che il suo joystick diventa un’arma annienta vite umane.

Il regista Andrew Niccol confeziona un film il quale ha al suo interno elementi, non solo cari al regista, ma necessari per farne un’opera valida e interessante. Si pensi alla tematica del controllo assoluto, cuore filosofico del film The Truman Show (1998), che qui viene declinato attraverso l’occhio militare dei droni che dall’alto tutto controllano. Un occhio non più umano, ma quasi divino che si erge a punitore che dall’alto tutto colpisce indistintamente cattivi, presunti tali e innocenti. Nonostante gli interessanti temi trattati, il film rimane fortemente ambiguo: basti pensare che la crisi principale del pilota Tommy viene dal non poter più fare le missioni vere, quelle con gli aerei da caccia, dove si uccide, ma si rischia anche di essere uccisi . Andrew Niccol parte da un’idea narrativa originale che è, o meglio dovrebbe essere, anche una chiave problematica per comprendere le trasformazioni delle dinamiche di guerra nel mondo in cui viviamo. Il regista tuttavia non va fino in fondo e si dimostra distante come i suoi droni, limitandosi piuttosto a osservare tutto dall’alto senza mai sondare veramente il terreno. Guarda ma non vede o vede troppo e la conclusione finisce così per rivelarsi arida e poco incisiva.

Good Kill: quando reale e virtuale si confondono tutto si mescola

Il regista avvia quindi un interessante e, allo stesso tempo, agghiacciante riflessione su quanto reale ci sia nel virtuale e quanto virtuale vi sia nel reale. Ecco pertanto che il campo di battaglia è diventato ipotetico e il protagonista si vede costretto a indossare la propria tuta da pilota e, come in un videogioco, dirige operazioni di guerra seduto su una poltrona, ma al posto della cloche ha un joystick e invece di aerei ha droni comandati a distanza. La guerra va in scena e si fa simulata, solo i morti rimangano veri. Tommy si trova dunque con il deserto intorno, costretto ad affrontare un travaglio interiore che manda in pezzi la sua vita familiare e professionale trascinandolo sempre più verso l’autodistruzione. Il protagonista lo vediamo vagare tra le sfavillanti luci di Las Vegas e il posto di lavoro sperduto nel deserto del Nevada trascurando la famiglia. Ormai è visibilmente distrutto non tanto dai quotidiani omicidi perpetuati, ma piuttosto perché non vola. Tommy sembra gridare a gran voce la mancanza di reale. Pian piano il protagonista si disumanizza, si sfalda. L’unica cosa che rimane è il suo dolore, ma purtroppo si rivela zona invisibile, nella quale non può esserci mirino a inquadrarla o un joystick a definirne nettamente i confini.

Good Kill è un film dove, anche se non sembra, si spara e con una potenza devastante. Tutto si osserva e si vede da un monitor, attraverso la postazione di Tommy. L’occhio e l’azione del drone hanno un ruolo centrale, come mezzo mediante il quale vediamo ciò che accade. Capiamo quindi una chiara denuncia anti-bellica da parte del regista che si manifesta, lungo il corso della pellicola, in chiave ossimorica. Da un lato abbiamo un soldato costretto a fare la guerra attraverso un monitor e dall’altro lo stesso soldato che vuole tornare alla guerra, ma quella vera e reale. Il regista parla di un modo nuovo e diverso di fare conflitto, ma non va oltre e finisce per allinearsi a espedienti diegetici fin troppo stereotipati. Il discorso si allarga e invade anche il tema della nuove tecnologie e quell’apparato di finzione che diventa reale nel momento in cui invade la coscienza con notevoli implicazioni etiche: il male di vivere del soldato Egan nasce quindi da una guerra virtuale in cui non rischia nulla e non si sporca le mani. Per l’essere umano evoluto si dimostra insapore la caramella ottenuta senza essere meritata. Per l’indole del guerriero non è la stessa cosa uccidere premendo un bottone o in azione: Egan ha bisogno di sentire la paura, l’adrenalina.

Nel film quindi molte questioni cruciali vengono del tutto sprecate, non approfondite e/o abbandonate nel corso della narrazione si guardi, a esempio, al conflitto asimmetrico o alle potenzialità del voyeurismo tecnologico applicato alla distruzione sistematica. Il film finisce così per peccare di contestualizzazione facendo perdere la bussola allo spettatore che si ritrova irrimediabilmente spaesato in un registro filmico in cui niente è sviluppato veramente.

Finale tragico o happy ending?

Alla luce di quanto detto vi sono quindi elementi interessanti, ma ad essi non viene data una profondità e un’estensione adeguata. Ci si limita a dare una connotazione basilare alla war movie, limitandosi a enunciare con argomentazioni superficiali e raffigurazioni trite e ritrite. Good Kill pur avendo caratteri virtuosi da esaltare e argomentare, nonché buoni potenziali lirici, rimane superficiale e incompleto, tanto da indicarci un percorso ma non sembra avere il coraggio di convincerci a percorrerlo.

Il film non è un dramma sulla guerra e le sue conseguenze, né il racconto di un eroe solitario come sembrerebbe suggerire la soluzione finale: è una zoppicante parabola catartica che gira intorno a un eroe in crisi pronto a rinascere ma che, alla fine dei conti non risulta credibile . Quella che dovrebbe andare in scena è la speranza, la possibilità di uscire dall’incubo attraverso un atto giusto che può anche riconciliare con il non riconciliabile rimettendo in qualche modo le cose a posto. Ma ci riesce? Qui sta il problema del film che è come svuotato da ogni effettiva credibilità.

Il regista si sofferma a studiare le zone di grigio, le ragioni, i punti di vista che si dipanano da due estremi, fino a sposare la ribellione, la diserzione ma anche un finale eroico meno coerente, in cui salva l’insalvabile in un atto da cinema-sogno e quindi non condannando il drone in sé come arma, ma piuttosto donandogli un altro obiettivo. Passo doloroso e ponderoso, lontano quindi dal film di denuncia. Il modo in cui si risolve la sotto trama della donna periodicamente violentata può essere quindi vista come un banale happy ending, ma se andiamo oltre non fa altro che intensificare la critica del regista: un finale tragico mascherato da lieto fine. L’uomo diventato schiavo del sistema che lui stesso ha creato, non solo si dimostra incapace di non fare la guerra, ma è obbligato dalla nuova tecnologia a reinventare un nuovo sistema di fare violenza. Tommy, dirigendosi a Rino dalla sua famiglia pare tornare alla realtà, ma anche lui è osservato dall’alto da un occhio che controlla tutto. Un ritorno a una libertà di scelta solo apparente.