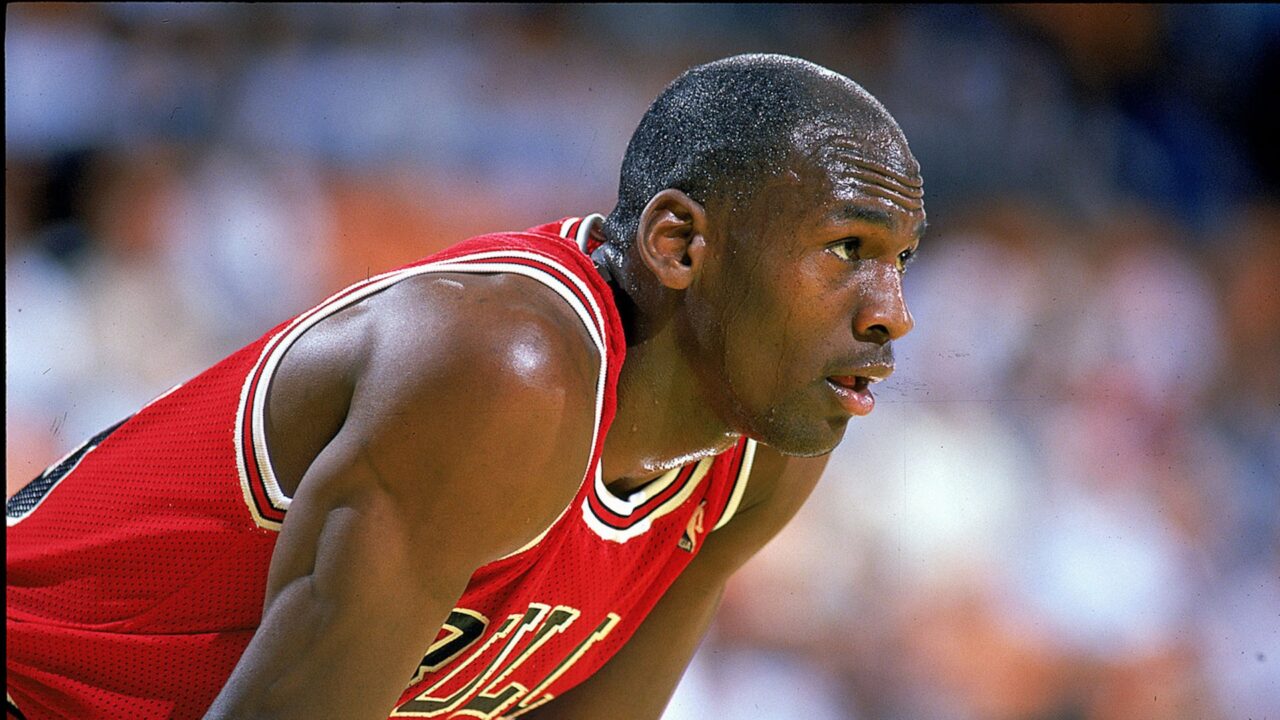

The Last Dance, recensione della serie Netflix con Michael Jordan

The Last Dance, ovvero l’ultimo giro di valzer della più grande squadra di basket mai scesa in campo.

I Chicago Bulls di Michael Jordan, ma anche di Scottie Pippen, Dennis Rodman, di coach Phil Jackson. E di tanti altri tasselli, più o meno grandi, ma tutti fondamentali, che negli anni hanno contribuito a costruire la leggenda. The Last Dance è anche la loro storia.

Un racconto epico, in dieci puntate, basato su un materiale esclusivo e inedito, girato da una troupe autorizzata dalla squadra, dall’NBA e da Michael Jordan a viaggiare con loro per tutta la stagione. Lo scopo era documentare quello che doveva essere il coronamento di un sogno: la conquista del sesto titolo NBA in otto stagioni. La ciliegina sulla torta per un gruppo che ha cambiato per sempre il concetto stesso di gioco del basket.

The Last Dance, non solo Michael Jordan

Strutturato secondo i dettami ormai riconoscibili di tutti i documentari Netflix, The Last Dance usa la stagione 1997/98 come sentiero principale, da cui staccarsi per viaggiare indietro nel tempo e scoprire le origini di queste leggende dello sport.

A partire da Michael Jordan, His Airness, il più grande di sempre, attorno a cui ruotava il gioco, la squadra e anche il documentario, che finisce con l’essere inevitabilmente “Jordancentrico”. Un aspetto che viene progressivamente destrutturato con l’evolversi della narrazione, dando sempre maggiore importanza a quelli che sono tutt’altro che dei comprimari, e soprattutto alle loro storie.

L’infanzia difficile di Pippen, quello addirittura borderline di Denis “The Worm” Rodman, la costruzione dell’approccio zen e filosofico al gioco di Jackson. Ma anche il “villain” di turno, Jerry Krause, il general manager che questo gruppo straordinario lo ha messo insieme, e personaggi apparentemente minori, coach e assistenti che hanno contribuito a fare di quei Bulls una squadra probabilmente irripetibile.

Jordan è il fulcro, l’aggregatore, il vincente, attorno a lui gira tutto. Ma anche il Campione si rende conto che da solo non avrebbe mai vinto niente, sarebbe stato ricordato come una lista di dati statistici, straordinari, ma un eterno perdente. Quanti ce ne sono stati di campioni dimezzati nella storia dello sport. E quante squadre non hanno raggiunto la vetta perché non hanno capito quanto forte sia una mano che si stringe a pugno.

The Last Dance ha un fascino metacinematografico

Una sorta di documento programmatico di Netflix stessa, una franchigia dal blasone inesistente, molto più di una Cenerentola al cospetto dei colossi della produzione e della distribuzione che da un secolo dominano il campionato del cinema e della televisione. Una squadra che è stata costruita negli anni con un unico obiettivo: vincere. E possibilmente facendo ingoiare bocconi amari a chi non li ha voluti al tavolo dei grandi.

Non c’è rancore, piuttosto sete di rivincita, quella stessa che volevano i Bulls contro i Detroit Pistons dei primi anni Novanta, squadra eccezionale e che doveva essere battuta per costruire una mentalità vincente. The Last Dance è un percorso di consapevolezza, un tutorial del pensiero positivo, una cavalcata entusiasmante come solo le storie di sport sanno essere.

La serie non ha la narrazione evocativa e poetica di un Federico Buffa, come la maggior parte dei prodotti Netflix è pragmatica e in alcuni punti ridondante. È una scelta, dettata dai tempi che corrono, quella di reiterare e dilatare alcuni concetti ritenuti chiave per mantenere viva l’attenzione del pubblico. Ma al contrario di un Tiger King, tanto celebrata quanto sopravvalutata, The Last Dance tiene attaccati allo schermo per la bellezza assoluta di quello che mostra, e non per le umane miserie.

Le schiacciate di Jordan, gli assist di Pippen, le stoppate di Rodman, le memorie di tutti i compagni, e anche degli avversari, raccontano quel tempo lontano in cui la lealtà, l’etica, la fatica, la sofferenza erano i valori da portare in campo insieme al talento.

The Last Dance: Persino il Re, in alcuni fugaci momenti, sa di essere nudo

Non riesce a dire “ho sbagliato”, ma lo fa capire chiaramente. Una lezione lontanissima dalla contemporaneità arrogante dei social e della cultura del “questo è quello che dice lei”.

The Last Dance non è solo l’inestimabile documento di una stagione prodigiosa, la storia di una squadra di antieroi. È la sintesi di quello che una comunità dovrebbe essere per raggiungere il sublime, superare le divisioni, tendere al miglioramento costante della condizione collettiva.

C’è un ego strabordante nelle parole e nella figura stessa di Michael Jordan. Ma se non avesse ascoltato il suo allenatore Phil Jackson, e non si fosse messo da parte negli ultimi minuti di gara 7 contro i Los Angeles Lakers nelle Finals del 1991, facendo salire in cattedra John Paxson e il suo infallibile tiro da tre, probabilmente oggi non staremmo parlando di The Last Dance.

Cambiare la Storia è una questione di centimetri, come spiega perfettamente Tony D’Amato in Ogni maledetta domenica. E non lo si fa mai da soli.