Biggie: I Got a Story to Tell: recensione del docu-film Netflix di Emmett Malloy

Dall'1 marzo su Netflix arriva il documentario Biggie: I Got a Story to tell, l’inedito omaggio biografico e artistico del Re dell’East Coast Notorious B.I.G, il celebre rapper scomparso a soli venticinque anni in una sparatoria.

Il 9 marzo del 1997 all’1:45, il rapper statunitense Notorious B.I.G veniva dichiarato morto dal Cedars-Sinai Medical Center di Hollywood, dove poco prima era stato trasportato d’urgenza nell’estremo tentativo di salvarlo. Quattro colpi di pistola al torace provenienti dal finestrino di una Chevrolet Impala sanciscono prematuramente la fine di una vita appena ventenne, in cui l’eco della morte sembrava risuonare sinistra e premonitrice già ai tempi dei suoi testi-necrofiti contenuti negli album Ready to Die (1994) e Life After Death (1997). Ma come altre miti musicali scomparsi in giovane età, è la morte l’elemento fatale a renderle tali, preludio tragico ma (ahinoi) essenziale a conformare l’artista a divinità o immagine sacra da appendere al muro delle leggende.

In un racconto circolare, che trova nella fine il prolungamento infinito della sua eredità musicale e umana, il documentario Netflix di Emmett Malloy Biggie: I Got a Story to Tell omaggia la discussa esistenza di Christopher George Latore Wallace in arte Biggie, Biggie Smalls, Big Poppa o Notorious B.I.G a dir si voglia, uno dei più influenti rapper della scena mondiale hip hop degli anni 90, inserito nel 2020 nel prestigioso museo Rock & Roll Hall of Fame.

Biggie: I Got a Story to Tell. Le radici giamaicane e la crescita emarginata a Bedford Street

Christopher George Latore Wallace cresce a Bedford-Stuyvesant, nel quartiere newyorkese di Brooklyn

Dalle origini giamaicane, che tanto avevano compresso i sogni benestanti e borghesi di mamma Voletta tanto da costringerla in adolescenza a lasciare la terra d’origine e tentare il sogno americano, l’infanzia di Christopher come tanti altri figli di immigrati passa tra emarginazione, educazione cattolica e passioni altalenanti come il disegno e la musica reggae ascoltata dallo zio Sam e quella jazz praticata dal vicino di casa. Sebbene l’arte non sembra avere prospettive, sono le cadenze e i ritmi hip hop invece, che iniziano a sentirsi nei quartieri periferici di Bedford a Brooklyn, a dare al giovane Chris la scossa primaria per capire un ipotetico ma concretizzabile talento: il rapping e la scrittura. Ma è l’America degli anni 80 e l’esplosione dell’epidemia del crack garantisce i dollari che la musica ancora neanche promette, e la strada di Chris – ora Big e membro del neo gruppo Junior M.A.F.I.A – e quella dell’amico d’infanzia Damon, incrocia l’angolo sbagliato di Brooklyn e lì a Fulton Street inizia con il poi migliore amico Olie, un traffico illegale di droga che lo legherà per lungo tempo, oltre anche all’ascesa definitiva nel 1992, quando il suo primo demo arriva al magazine musicale The Source il quale gli dedica una copertina nello stesso anno. Un occhio verso la musica e l’altro sulla droga dunque, due possibilità che non si escludevano a vicenda, gettando lo sguardo su entrambi proprio come faceva quel ‘lazy eye’ così caratteristico ed esteticamente inconfondibile.

1992: Big diventa (finalmente) Notorious

Notorious B.I.G in un’intervista inedita contenuta in Biggie: I Got a Story to Tell

Quel pattern di rime e quel flow innovativo arrivano alle orecchie di un certo Puff Daddy e insieme i due collaborano per il primo singolo Party and Bullshit nel 1992. Nonostante il successo del brano, che riecheggia dalle autoradio di New York, per Big la sterzata definitiva che lo lancia nell’olimpo della scena rap di inizio anni 90 è Ready to Die, album in cui la tematica del suicidio, della depressione e della paranoia diventano paradosso metaforico della mortalità come estensione ed estremizzazione del sentimento di smarrimento e dannazione. L’ormai Notorious B.I.G trasferisce in musica, trasportando su quelle cadenze ritmiche che lo hanno reso celebre, i dolori irreparabili di una vita intera, quelli un padre assente e dunque detestato; una madre per un periodo malata di cancro e ovviamente la droga come via per colmare la sete di denaro e di possesso materiale e lussuoso che hanno fatto dell’iconografia maledetta del rap anni ’90 l’immagine più controversa.

La sua e quella di 2Pac. Cronaca di una faida annunciata

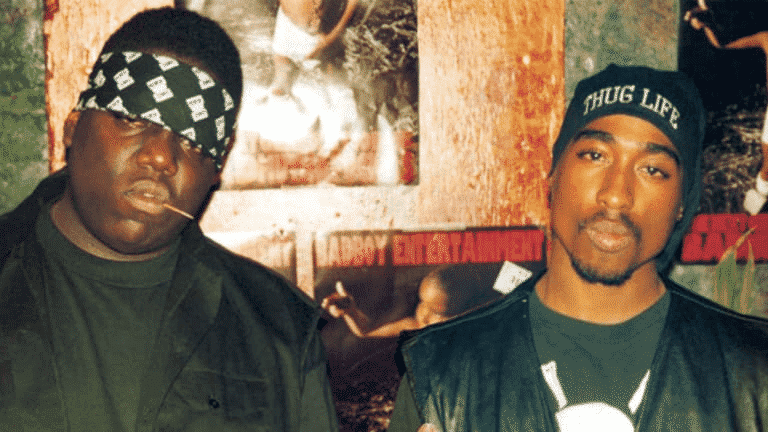

Notorious B.I.G e 2Pac

Discordanza e polemica che ancora adesso aleggia nefasta sull’immagine del ‘King of New York’, soprattutto per quella morte precedente alla sua di soli 6 mesi, di un altro re, Tupac Shakur in arte 2Pac, la cui scomparsa sembra tuttora legata a doppio filo dalla celebre faida tra East Coast e West Coast. Se passare dal dissing all’essere ipotetico mandante dell’omicidio è frutto di teorie complottiste o testimonianze che ancora rimangono ipotesi, quello che emerge dal lavoro di archivio e di interviste svolto da Malloy e dal suo autore per Netflix Sam Sweet è che quelle due scomparse a 25 anni si traducono 20 anni dopo in simbologie immortali di un periodo musicale indissolubilmente connesso con la scena sociale americana dell’epoca.

Quei testi pieni di rabbia, imprecazioni e oscenità tanto criticate nei brani di B.I.G erano la punta di un iceberg di una condizione di emarginazione del ghetto che vedeva nella musica – anzi, in quella musica – la via di fuga per mirare sempre più in alto pur cadendo nell’abisso. Una comprensione e una vera e propria idolatria che trascende la musica, e che ben si testimonia in quel bagno di folla festosa per le strade dei sobborghi di Brooklyn durante il funerale di Notorious, che resero (invece) il giorno più triste celebrazione sincopata di ispirazione eterna.

Biggie: I Got a Story to tell è disponibile dall’1 marzo 2021 su Netflix.