Adolescence: analisi psicologica della serie TV Netflix

Una lettura psicologica di Adolescence, che punta a farci comprendere meglio ciò che sta accadendo nella nostra società.

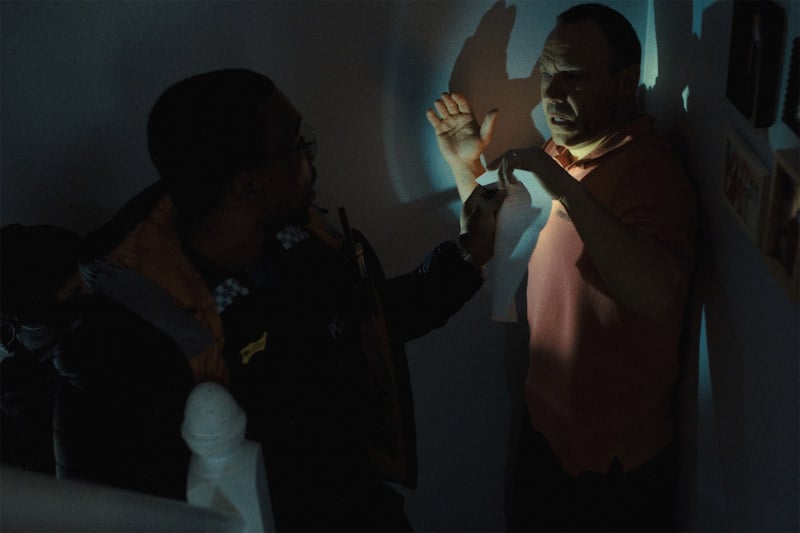

La nuova miniserie di Netflix Adolescence sta suscitando un forte interesse per il modo in cui ha affrontato, in sole quattro puntate, temi complessi legati all’adolescenza. Un thriller che sta sollevando diversi quesiti su un ragazzino di tredici anni che arriva a commettere il più efferato dei crimini: l’omicidio di una coetanea. Potrebbe essere inteso come un racconto neorealistico contemporaneo diverso dal solito. Infatti, i protagonisti non vivono in condizioni disagiate, come spesso vediamo nei film di De Sica o Pasolini, o in quelli più recenti di Garrone o dei fratelli di D’Innocenzo. Stavolta, il fenomeno di delinquenza giovanile (in tal caso britannica) prende vita da un ambiente familiare e sociale apparentemente “normale”. Eppure, se tra una puntata e l’atra, ci muoviamo tra i vari contesti in cui è cresciuto il protagonista Jamie, ci rendiamo conto che la realtà che ci circonda è talmente complessa che il termine “normale” è privo di significato.

Adolescence – “Dove stiamo sbagliando con i nostri ragazzi?”

L’autore della serie sostiene di essersi ispirato a fatti di cronaca realmente accaduti; difatti, potrebbe trattarsi di un drammatico affresco contemporaneo che offre molti spunti di riflessione dal punto di vista sociopsicopedagogico. Il merito della miniserie diretta da Barantini è quello di far entrare l’osservatore direttamente dentro la scena, sentendosi così coinvolto da chiedersi “Dove stiamo sbagliando con i nostri ragazzi?”. La sorprendente continuità di un unico piano sequenza in ogni puntata contrasta con la frammentazione della narrazione e dell’esperienza interna del protagonista.

Dinanzi a tali eventi, cinematografici o reali, una reazione comune è quella di cercare dei “colpevoli”, forse per dare un senso a quella che Hannah Arendt definiva “la banalità del male”. Gli stessi genitori di Jamie, durante l’ultima puntata si domandano se hanno colpe o meno. La ricerca del colpevole, in realtà, oltre ad essere sterile, rischia di allontanarci dalla possibilità di riparare, ricostruire e prevenire. Dato che la colpa implica un nesso causale diretto, dinanzi a un fenomeno sociale o psicologico (o, in molti casi, biologico) è impossibile stabilire un rapporto di causa-effetto. Per tale motivo, trovandoci in una rete di concause, è preferibile parlare di responsabilità. Dunque, partendo da tale presupposto, farei delle osservazioni sulle possibili responsabilità della famiglia e della società quando accadono eventi tanto drammatici.

La preadolescenza e il caso di Jamie, oltre Adolescence

La fase evolutiva in cui si trova il protagonista è la preadolescenza, uno stadio che va dai 10 ai 14 anni circa e segna il passaggio dall’infanzia all’adolescenza. In questa fase si iniziano a osservare grandi trasformazioni, tra questi l’ingresso nella pubertà e il distacco dai genitori. Come suggeriscono Stefano Morena e Maddalena Bergamaschi, psicoterapeuti e analisti transazionali, per attraversare tali trasformazioni è importante tenere a mente i compiti evolutivi di questa fase: accogliere i cambiamenti somatici per ristrutturare una nuova identità e una nuova immagine corporea; sperimentare nuove forme di socializzazione; raggiungere la capacità di riflettere su di sé e sul mondo; sviluppare una definizione di sé più autonoma.

In base al modello Analitico Transazionale, durante tale fase, si possono riattivare alcuni messaggi genitoriali ereditati dall’infanzia, introiettati nei primi anni di vita dalle figure genitoriali. Partendo da tali messaggi e dalle prime esperienze di vita, si instaurano delle convinzioni su di sé, sugli altri e sul mondo che possono riguardare – ad esempio – la paura di essere di poco valore e non amabili. Tornando al caso di Jamie, nella puntata del colloquio con la psicologa, sono emerse opinioni su di sé del tipo “Sono brutto, non piaccio alle ragazze”, parole ripetute più volte con frustrazione. Rispetto agli altri, la convinzione potrebbe essere “Gli altri non mi rispettano e mi rifiutano”. Questa idea potrebbe essersi rafforzata quando la psicologa gli comunica che quello sarebbe stato il loro ultimo incontro: una notizia che scatena in lui rabbia e disperazione, portandolo a chiederle insistentemente se lo trovasse attraente e se ricambiasse lo stesso interesse che lui prova per lei. In questa scena emerge con forza il bisogno di sentirsi visto, che vedremo meglio nel corso di questa analisi.

Come cambia il cervello durante l’adolescenza

In generale, nel cervello dell’adolescente avvengono importanti cambiamenti che, come riportano diversi studi, riguardano le varie aree cerebrali con modalità e tempi diversi. In particolare, una delle ultime aree a completare lo sviluppo è la corteccia prefrontale. Per tale motivo, possono emergere comportamenti disfunzionali aventi alla base una difficoltà a regolare l’impulsività e le emozioni, una ricerca di sensazioni forti e una maggiore esposizione al pericolo.

Come afferma lo psicanalista Massimo Ammaniti, nell’adolescente i confini tra fantasia e realtà sono spesso sfumati. I desideri influenzano la fantasia, che può spingere il ragazzo ad agire come se tutto fosse possibile, senza limiti. Se viene mantenuto un equilibrio in questo gioco di fantasia e realtà, l’adolescente può costruire la propria identità, trovando un punto di incontro tra il bisogno di affermarsi e il rispetto delle regole. Tuttavia, in certi casi la fantasia può prendere il sopravvento e il desiderio può offuscare la capacità di giudizio inducendo la persona a vivere situazioni di forte pericolo.

Tuttavia, studi recenti suggeriscono che tale fase di vita non è necessariamente vissuta come “grande ondata” o come momento di forte disagio tout court; è importante considerare anche quei fattori protettivi (genetici, familiari, sociali) che influenzano lo sviluppo del giovane adolescente. Se ignoriamo tale aspetto, infatti, il rischio è quello di patologizzare un periodo della propria vita che può essere, invece, una grande opportunità di crescita.

Il ruolo della società: dietro ogni bambino c’è un villaggio

È importante ricordare il ruolo che possono avere le istituzioni e la rete sociale: non è possibile, infatti, dare per scontato che la sola famiglia basti a garantire una crescita sana. Un proverbio africano recita “dietro ogni bambino c’è un villaggio”. Nella società di oggi, il villaggio è composto da insegnanti, educatori, vicini di casa, amici, politici, allenatori, istruttori e lo stesso gruppo dei pari. Dalla preadolescenza in poi, aumenta la ricerca (spesso inconsapevole) di figure genitoriali e adulti di riferimento che possano favorire l’individuazione e il distacco dalla famiglia. Tuttavia, le figure più importanti per l’adolescente di oggi, vengono ricercate scrollando le home dei social; è tra queste pagine, infatti, che tendono ad affidarsi a influencer, modelli, attori, cantanti e personaggi di ogni categoria.

Dunque, proseguendo tale analisi, è necessario soffermarsi anche sul contesto in cui possono avvenire eventi drammatici come nel caso di Adolescence. Potrebbero essere due i livelli sociali principali da cui si sviluppa la vicenda dell’omicidio: quello scolastico e quello social. Nella seconda puntata, seguendo i due investigatori in cerca di testimonianze e prove ulteriori, ci ritroviamo tra un’aula caotica e l’altra, tra insegnanti troppo rigidi e altri troppo permissivi e distaccati. Man mano, compaiono sulla scena studenti arrabbiati, disinteressati, oppositivi o bullizzati. È impressionante come, nonostante il dramma di due giorni prima, tutto proceda in un clima di “normalità”, senza uno spazio adeguato di ascolto e di condivisione.

Adolescence tra cyberspazio, Incel, Manosphere e la teoria dell’80%-20%

Nella seconda puntata vengono fuori temi molto attuali collegati alla vita social nel cyberspazio. Durante l’indagine, il poliziotto viene a conoscenza di preoccupanti fenomeni sociali quali la subcultura Incel, la Manosphere e la teoria dell’80%-20%, che fanno riferimento a idee radicali su mascolinità e misoginia. Ciò che emerge è il senso di esclusione da parte di tanti ragazzi (che si riconoscono nella categoria Incel) per non essere tra quel 20% di uomini che risultano attraenti per le donne. La convinzione di base è che le donne tendano a scegliere uomini che possiedono caratteristiche quali reddito alto, aspetto mascolino (ad esempio: spalle larghe, mascella squadrata, statura alta), e una posizione di successo. Oltre a ciò, il rancore verso le donne viene spostato, paradossalmente, anche verso i movimenti femministi considerati come causa di questa selettività nelle relazioni.

Non è un caso che questi fenomeni nascano in una società in cui la tendenza principale è ricevere ammirazione e approvazione, non tanto per ciò che si è, ma per come si appare. Un costoso paio di scarpe è talmente importante che Jamie decide di tenerle con sé pur rappresentando una prova importante dell’omicidio. Ricchezza, successo e bellezza sembrano i principali valori di quel che Twenge e Campbell chiamano “narcisismo culturale” che dilaga come un’epidemia nell’epoca attuale. Una caratteristica fondamentale delle ultime generazioni è la convinzione che tutto sia dovuto per diritto. O meglio, non tutto, ma quel che potremmo definire “falsi bisogni” quali possedere beni materiali costosi e futili o primeggiare in ogni contesto. I veri diritti vengono stranamente bypassati. Difatti, non sembra così importante crescere in un ambiente sano e sicuro, beneficiare di cure mediche e psicologiche adeguate, ricevere un’istruzione che si occupi anche di aspetti legati alla sfera emotiva, sessuale e relazionale.

Tale senso distorto di diritto potrebbe essere associato anche a una bassa tolleranza alla frustrazione e ai limiti, la ricerca di gratificazione immediata e di sovrastimolazione, la difficoltà a stare in uno spazio di noia e di silenzio.

Dietro tutto questo, potrebbe celarsi una profonda insicurezza, un grande vuoto interiore e un senso di sé molto fragile. Il protagonista Jamie, a sua volta bullizzato dalla vittima Katie, manifesta in tutto il suo disagio tale fragilità che potremmo definire, appunto, “generazionale”. Lo vediamo andare in frantumi per un’offesa o un rifiuto; il suo crollo è così intenso che tende a passare direttamente all’agito violento senza che ci sia spazio per l’ascolto delle proprie emozioni e per il pensiero riflessivo. Tali caratteristiche dipendono dalla capacità di mentalizzare ovvero – come afferma Peter Fonagy – di concepire stati mentali propri e altrui, consci e inconsci; si basa quindi sull’abilità di avere in noi la mente dell’altro. E tali capacità vanno apprese e sostenute gradualmente durante lo sviluppo, ed è qui che interviene la famiglia.

Il ruolo della famiglia: cosa ci siamo persi

L’ultima puntata di Adolescence si focalizza sul nucleo familiare di Jamie composto dai due genitori e la sorella maggiore. Quest’ultima prova a rimboccarsi le maniche e ad essere un supporto emotivo e pratico per i genitori i quali, a loro volta, da un lato si chiedono “come abbiamo fatto a crescere una figlia così perfetta?” e dall’altro “dove abbiamo sbagliato con Jamie?”. In uno scambio di confidenze, sembrano riportare una forte nostalgia per quel bambino che, fino a poco tempo fa, disegnava in cucina e dormiva con un piccolo orsacchiotto accanto.

Forse, ciò che è mancato in quest’ultimo ritratto, è un’assunzione adulta di responsabilità da parte dei genitori. Si è passati, infatti, dalla sentenziosa affermazione della madre “è tutta colpa mia” alle scuse indirette del padre per non aver fatto abbastanza. Sembrano in realtà posizioni vittimistiche che non lasciano spazio al futuro e alla riparazione, considerando anche che Jamie è ancora molto giovane e loro continuano ad essere responsabili del suo benessere. Sono frequenti i momenti in cui si asciugano le lacrime e si impongono di tornare a quella condizione di normalità. Da quel poco che ho potuto notare, sembra emergere un’invalidazione emotiva, una spinta ad essere forti a tutti i costi e “felici” nonostante tutto.

Riflettendo su ciò che Jamie ha condiviso con la psicologa, pare ci sia stata da parte del padre una certa insoddisfazione per la prestazione calcistica del figlio; “Quando sbagliavo, si girava dall’altra parte” riporta il ragazzo durante il colloquio. Tra l’altro, si costringeva a fare uno sport che nemmeno gli piaceva ma era importante per il padre; pare che Jamie volesse dimostrare di essere abbastanza “mascolino” come lui. Il narcisismo culturale (citato nelle righe precedenti) di certo non è frutto delle nuove generazioni ma ha radici molto più profonde. In parte, tende a prender vita dai bisogni narcisistici degli stessi genitori che considerano i figli un proprio riflesso. Quando li guardano, vedono come desiderano che siano e non ciò che sono.

A tal punto, mi soffermerei brevemente, su quelle che potrebbero essere le basi affinché gli adolescenti per separarsi gradualmente dalla famiglia e individuarsi come persone autonome, possano andare alla ricerca di altre figure genitoriali e modelli altrettanto sani per la propria crescita.

Dunque, per rispondere alla domanda “Cosa ci siamo persi dei nostri ragazzi?” che tormenta i genitori di Jamie così come molti spettatori della serie, è importante riflettere sull’importanza dei primi anni di vita del bambino, perché è qui che inizia a consolidarsi quel legame di attaccamento che farà da bussola per le sue relazioni future. Secondo la teoria di attaccamento contemporanea, un attaccamento sicuro permette un’adeguata regolazione affettiva e degli stati di stress, lo stabilirsi di meccanismi di controllo e lo sviluppo della capacità di mentalizzazione. È importante che i genitori sappiano sintonizzarsi con i bisogni del bambino e con i suoi stati emotivi; tutto questo avviene maggiormente in un gioco di rispecchiamento in cui il bambino può conoscersi e scoprire il proprio Sé nel loro sguardo. Lo psicoanalista Donald Winnicott sostiene che quando il bambino guarda il volto della madre, non vede la madre ma sé stesso, come in uno specchio, riconoscendosi così nell’immagine che gli viene riflessa. Ed è proprio nel profondo bisogno di essere visto di Jamie che possiamo iniziare a trovare delle risposte; ed è emblematico come la madre, tra le lacrime e lo shock, abbia proprio affermato “Me lo sono perso di vista”.

In conclusione, è importante ricordare che, nonostante le mancanze e le assenze del passato, non è mai troppo tardi per riparare, per ricostruire, per ritrovarsi. Di fronte a tematiche tanto delicate e complesse, come quelle esplorate in Adolescence, si potrebbe riflettere su quanti volti umani abbiano bisogno di specchi, e non di giudici.

A tal proposito, lascio spazio alle parole evocative di Tennessee Williams in Sweet Bird of Youth, che sembrano dare voce proprio a questo bisogno:

“Non chiedo la tua pietà

Ma solo la tua comprensione –

Nemmeno quella – no.

Solo il riconoscimento di me in te,

E il nemico, tempo, in tutti noi.”