Venezia 76 – Boia, maschere e segreti: l’Horror italiano degli anni Sessanta: recensione

La recensione di Boia, maschere e segreti: l’Horror italiano degli anni Sessanta di Steve Della Casa, presentato nella sezione documentari di Venezia 76.

Con un concorso di Venezia 76 avaro di pellicole di genere, i motivi di gioia per i cinefili più esigenti arrivano dalla sezione documentari. Dopo gli ottimi Fulci for fake e Life as a B-Movie: Piero Vivarelli, dedicati a due icone nostrane del cinema di genere, arriva infatti al Lido Boia, maschere e segreti: l’Horror italiano degli anni Sessanta, documentario di Steve Della Casa sul periodo più florido e creativo della cinematografia italiana dell’orrore. Un’opera che si avvale dell’apporto dei due maestri italiani Dario Argento e Pupi Avati, e di alcuni critici francesi (fra i primi a rivalutare queste pellicole) come l’insospettabile Bertrand Tavernier per una riflessione su un periodo unico e irripetibile del cinema nostrano, fatto di pochi mezzi e modeste risorse economiche, ma anche di una creatività più unica che rara.

Sulla scia lasciata da I vampiri nel 1957, esordio del cinema horror nostrano, nel corso degli anni Sessanta in Italia furono realizzati circa 40 film dell’orrore. Film a budget bassissimo e rivolti, in un’epoca in cui il nostro cinema d’autore viaggiava a gonfie vele, al pubblico più ampio possibile, in cerca di emozioni forti. Produzioni artigianali, che hanno però formato e dato successo ad alcuni dei nostri più grandi artisti: il maestro Mario Bava, Camillo Mastrocinque, l’effettista tre volte premio Oscar Carlo Rambaldi e molti altri, spesso costretti a firmare le loro opere con pseudonimi anglofoni per contrastare la diffidenza del pubblico nostrano nei confronti di pellicole di genere italiane.

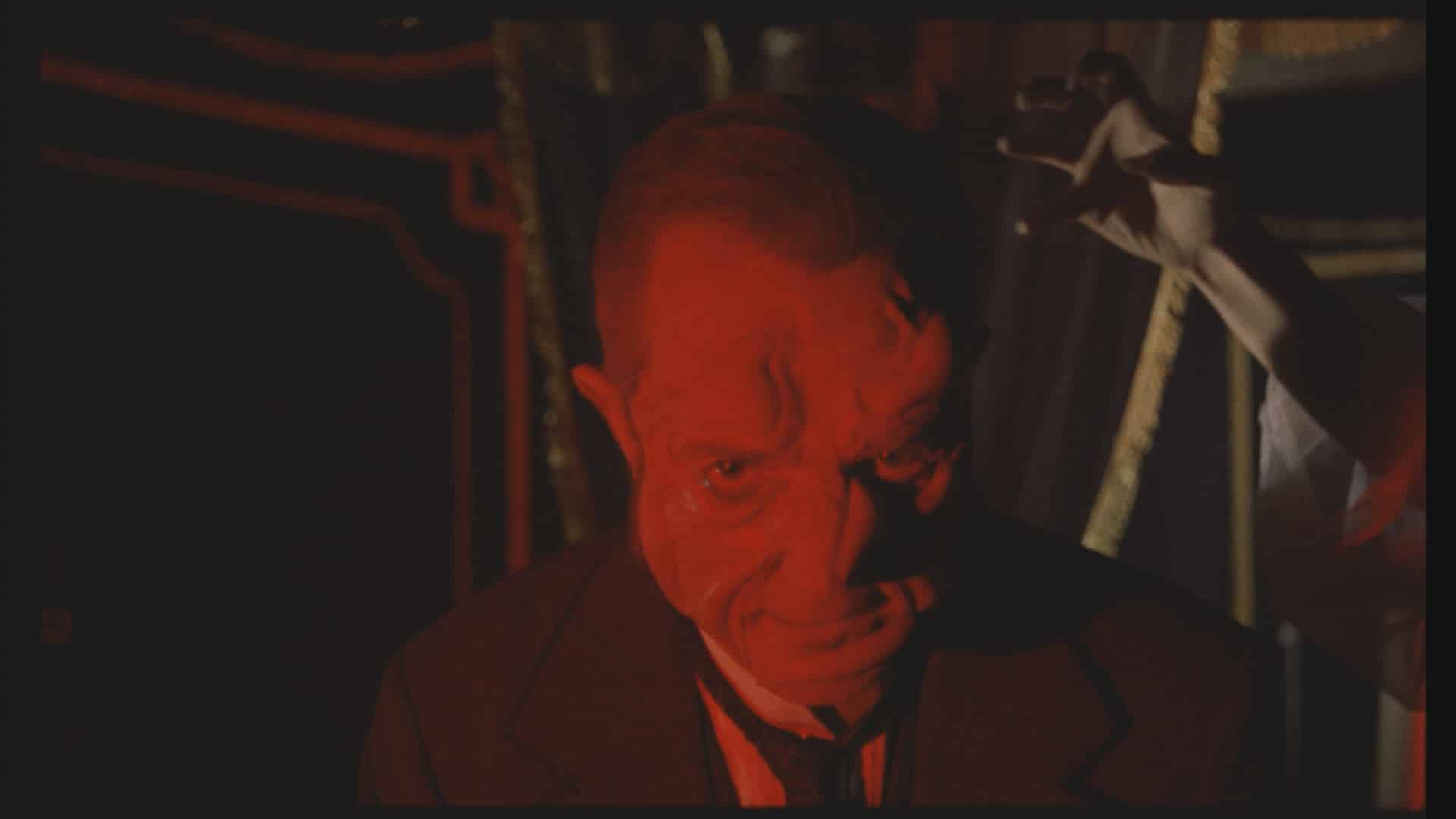

Appoggiandosi insistentemente a sequenze dei più importanti film del periodo, fra cui Sei donne per l’assassino di Bava e L’orribile segreto del Dr. Hichcock di Freda, Boia, maschere e segreti: l’Horror italiano degli anni Sessanta ripercorre questo rigoglioso filone, concentrandosi sia sull’aspetto tecnico che sul contesto socio-culturale. La mancanza di CGI costringeva i cineasti del periodo a ingegnarsi in soluzioni a basso costo, come giochi di luce e ombre e parti di volto truccate con colori diversi. Illuminante in questo senso l’aneddoto raccontato da Pupi Avati in persona sul finale del suo Bordella, del 1976: dopo aver cercato in tutti i modi insieme ai suoi collaboratori un modo per mostrare un uomo invisibile sotto un bendaggio, il regista emiliano chiese aiuto a Mario Bava, ormai a fine carriera, che trovò una soluzione in un’ora.

Boia, maschere e segreti: l’Horror italiano degli anni Sessanta: la storia del nostro cinema di genere

A meritare particolare attenzione in Boia, maschere e segreti: l’Horror italiano degli anni Sessanta è l’erotismo pulsante in questo filone, figlio anche della castrante cultura religiosa nostrana e del senso di colpa a essa collegato. La violenza, la morte e il soprannaturale consentivano ai nostri cineasti di spaziare anche in ambito sessuale, concedendosi nudità, espliciti richiami all’omosessualità e persino allusioni a perversioni come il sadomasochismo e la necrofilia. Per le sequenze più spinte, i registi di questo periodo presero inoltre l’abitudine di realizzare due versioni dello stesso film: una, più castigata, per il mercato italiano, e l’altra per i mercati esteri, decisamente più libertini.

Della Casa si concentra poi su alcune figure ricorrenti di questi film, come Barbara Steele, antesignana delle scream queen statunitensi, e sui leggendari Boris Karloff e Christopher Lee, che, attirati dalla creatività e dal successo di queste pellicole, accettarono di lavorare in Italia. Immancabile infine un approfondimento sull’eredità dell’horror italiano degli anni Sessanta verso il cinema successivo. È la voce di Dario Argento in persona a confermare a livello visivo e di atmosfere di Sei donne per l’assassino sul suo primo lavoro L’uccello dalle piume di cristallo.

Boia, maschere e segreti: l’Horror italiano degli anni Sessanta è dunque un piacevole e approfondito omaggio a un filone del nostro cinema dimenticato dai più, ma al cui interno si possono riscontrare i semi di molto di ciò che è venuto dopo e una fecondità artistica che oggi sembra essersi irrimediabilmente persa. Un documentario che soffre per una certa ripetitività nella scelta del materiale a cui attingere, dovuta presumibilmente alla mancanza di diritti, ma che si rivela una preziosa testimonianza, sia per chi quel periodo l’ha vissuto, sia per chi non lo conosce ed è in cerca di informazioni preziose per colmare le proprie lacune.