Kill Me If You Can: recensione del documentario di Alex Infascelli

Alex Infascelli ritorna alla regia di un documentario con Kill Me If You Can. La vera, incredibile storia di Raffaele Minichiello, autore del primo (e più lungo) dirottamento intercontinentale della storia. Nelle sale italiane dal 27 febbraio 2023.

La vita di Raffaele Minichiello, artista della sopravvivenza e forse è anche poco, offre spunti per una mezza dozzina di film; il merito di Alex Infascelli (S is for Stanley), che dirige Kill Me If You Can, documentario scritto a quattro mani con Vincenzo Scuccimarra, è di averli girati più o meno tutti. Li passa in rassegna, uno dopo l’altro, gli cuce sopra l’abito giusto – war movie, romanzo di formazione, thriller ad alta quota, commedia all’italiana – senza perdere di vista l’obiettivo principale, che non è indugiare pigramente sulla collezione di aneddoti fuori dal comune. Perché fidatevi, ce ne sono parecchi. Qui si tratta di scoprire un uomo, lo scavo di una personalità per certi versi eccezionale. L’orizzonte è di arrivare, se non alla verità, almeno a una verità, per quanto incerta, opaca e contraddittoria possa apparire. La verità di Raffaele Minichiello.

Nelle sale italiane il 27 febbraio 2023, per una distribuzione Wanted, a pochi mesi dal passaggio in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2022. Con una precisazione da fare. C’è un episodio, all’interno del film, che necessariamente prende più spazio degli altri, che impone un certo ritmo alla storia e ne condiziona il significato. Alex Infascelli avrebbe potuto limitarsi, si fa per dire, al racconto di tutte le cose che succedono a Raffaele (e non solo) nello spazio di neanche 24 ore, tra il 31 ottobre e il 1 novembre 1969. Ne sarebbe venuto fuori un documentario più rigoroso, puntuale, calibrato. L’idea di regia è un’altra. Kill Me If You Can sceglie di essere aperto (anche un po’ dispersivo) come la vita. Fortunatamente.

Kill Me If You Can: una vita incredibile, segnata dal più lungo dirottamento aereo della storia

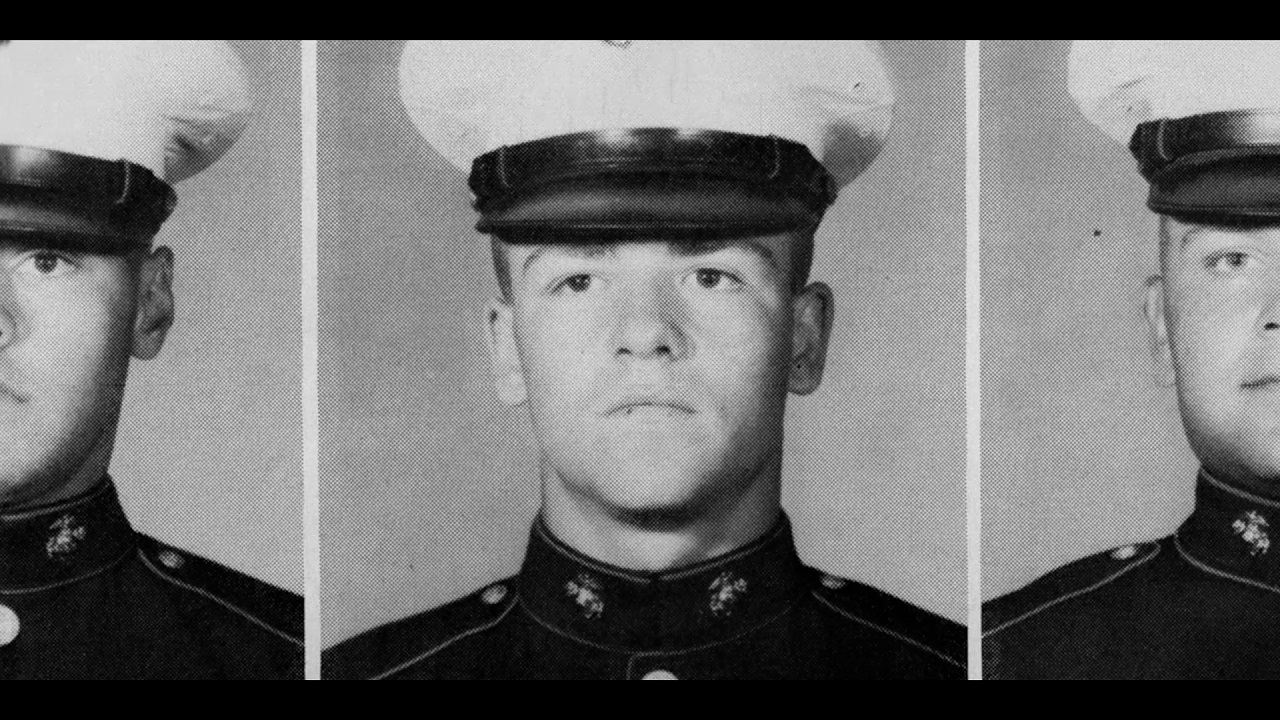

Il 1 novembre 1969 Raffaele Minichiello compie 20 anni. Li festeggia coerentemente, sospeso a metà strada tra i cieli dei due paesi che può permettersi di chiamare casa: Italia e Stati Uniti. Nasce in un piccolo paese in provincia di Avellino nel 1949, la famiglia non naviga nell’oro. Nel 1963 Raffaele e i suoi, l’anno prima in Irpinia c’è stato il terremoto, lasciano l’Italia per trasferirsi negli Stati Uniti. Non parla una parola d’inglese, a scuola gli danno del mafioso; impara la lingua spulciando compulsivamente un dizionario che condivide con la sorella. Lui però in America ci vuole vivere sul serio, nonostante tutto. Nel 1967, a soli 18 anni, si arruola nel corpo dei Marines, poco dopo aver lasciato la scuola. Lo mandano in Vietnam, dove si mette in mostra. Un bravo soldato, un bravo americano? Torna a casa nel 1969, solo per scoprire l’amarezza del rifiuto. I reduci respinti dall’ostilità della società civile, il papà tornato in Italia, 200 dollari che mancano e la colpa è dell’esercito americano.

Per Raffaele è troppo. Quello che succede dopo è il folle, spettacolare, pericoloso tentativo di un giovane uomo deciso a riprendere il controllo della narrativa. Il 31 ottobre del 1969 Raffaele Minichiello dirotta un volo della TWA partito da Los Angeles. C’è poca gente a bordo, quella rimasta la fa scendere a Denver, dove l’aereo è costretto a fermarsi per fare rifornimento. Rimangono i piloti e Tracey, l’hostess afroamericana, una delle prime; lega col dirottatore forse perché riconosce nella sua avventatezza il segno di un’emarginazione che può comprendere. Raffaele pensa a un volo lungo. Prima New York, poi una breve tappa nel Maine per abilitare il mezzo a una transvolata oceanica. 19 ore dopo la partenza Raffaele sbarca a Fiumicino, dove tenta una fuga che però dura poco, lo prendono subito. Il suo è il primo dirottamento intercontinentale della storia e anche il più lungo. Fine? Neanche per sogno.

Seguirà la galera, ma non troppa, l’inevitabile”esilio” americano che non durerà per sempre, la vita a Roma da quasi celebrità, due matrimoni, uno, il primo, finito malissimo, per una brutta storia di malasanità che lo spinge sull’orlo dell’abisso, ancora una volta. Pensa a un gesto eclatante, violentissimo, lo salva la fede. Nel mezzo, il bar a Corso Francia, gestito dal suocero, che nella Roma degli anni ’70 è un crocevia di incontri e personalità interessanti, sul fondo torbido degli anni di piombo e una ragnatela di misteri che nessuno sa, o vuole, chiarire davvero. Raffaele, a casa e sul lavoro, anonimo passante o attrazione principale del telegiornale della sera, non cambia mai. Neanche invecchiando. Lui, semplicemente, sopravvive.

La verità come spettacolo, lo spettacolo della verità

Kill Me If You Can non è solo il titolo, è anche la frase che Raffaele Minichiello incide sul suo elmetto durante il soggiorno vietnamita. Non stupisce che la sua storia sia servita da ispirazione per il personaggio di Rambo. D’altronde, qui tutto parla di lotta, minaccia e sopravvivenza. Alex Infascelli non mette limiti, almeno superficialmente, alla voglia di raccontarsi del protagonista, che accoglie con rispetto e tanta curiosità. Tollerando le deformazioni, le zone d’ombra più o meno consapevoli, le esagerazioni, la sincerità di un’esposizione che a tratti si fa molto dolorosa. Ci sono omissioni che saltano all’occhio, altre di cui non sapremo mai niente. Tutto concorre ad esprimere una verità particolare, la verità di Raffaele Minichiello.

Alex Infascelli parla, tramite i suoi documentari, di raccolta, costruzione, elaborazione e (soprattutto) spettacolarizzazione della verità. Il gancio può essere il factotum di Stanely Kubrick, un dio del calcio (Mi chiamo Francesco Totti), il dirottatore improvvisato. Cronache esemplari, modellate su personaggi (persone) esemplari, colti nel pubblico e nel privato; la vita riletta si fa spettacolo. Di Kill Me If You Can colpisce la regia flessibile, che interpreta l’esistenza di Raffaele Minichiello alla luce delle influenze e dei retroterra culturali di riferimento. E se il racconto del dirottamento ha dalla sua la tensione implacabile di un solido thriller, la vita qui da noi è davvero “una vita all’italiana”: più accessibile, semplice e confusa insieme. A tratti (il processo), quasi grottesca.

Raffaele Minichiello si sdoppia per la macchina da presa: è insieme le cose che dice e quelle che tralascia, l’America e l’Italia, un film di guerra e una commedia. Il mantra è la verità come spettacolo, dolente e perversamente eroica negli States, più fragile (più vera) dalle nostre parti, ambigua e perfettamente leggibile. Una buona storia come garanzia estrema di sopravvivenza. Kill Me If You Can è un documentario dal potenziale narrativo succulento che non tradisce l’aspettativa dello spettatore per una storia fuori dal comune. C’è così tanto da raccontare che il risultato non può che apparire sbilanciato.

L’ombra lunga del dirottamento stesa su ogni aspetto della vita di Minichiello, reclama la sua centralità a scapito del resto. Inevitabile. Ci sono aspetti che meritavano più spazio, come il ruolo giocato nel dirottamento dallo shock post-traumatico, all’epoca non trattato nel reduce perché non riconosciuto clinicamente. Ma questo squilibrio non urta, perché sa di vita. La vita, per prima, è squilibrata. Kill Me If You Can drammatizza la verità, per mostracela in tutta la sua gloriosa complicatezza, permettendoci nel frattempo di riflettere sul processo.