La leggerezza: recensione del film di Andrea Caciagli

Affrontare il dolore con ironia, perché questa è la storia "di uno di noi".

Una tazzina in un lavandino, della frutta messa in un vassoio, un piatto di un trattoria appeso al muro, degli occhiali. Tutti ricordi di chi quella casa l’ha vissuta, amata, nelle cui stanze ha riso, amato, litigato e pianto. “Quando mi sono trasferito a casa dei miei nonni, in via Don Minzoni numero 6, tutto era identico a come l’avevo lasciato da bambino, le poesie appese in cucina, i vecchi raccoglitori di francobolli, le foto della famiglia appoggiate sugli scaffali della libreria. Oltre la siepe del giardino però, oltre le fronde dell’abete, c’era qualcosa che raccontava il passaggio del tempo, un vecchio lampione che lampeggiava a intervalli irregolari […], la sua luce andava e veniva […], come la memoria di mia nonna”, così inizia il documentario di Andrea Caciagli, La leggerezza, prodotto da Laura Catalano per 8 Production, opera del regista che, dopo il primo film, Via don Minzoni n.6, torna in quella via ma con un altro spirito perché se l’uno era film di finzione, questo è un documentario vero e proprio. Porta sullo schermo un documentario intenso e sincero che immerge lo spettatore nella storia di Anna Vanna Volpi, nonna del regista, della malattia che l’ha colpita e della famiglia che si è stretta attorno a lei.

La leggerezza: l’ironia come mezzo per raccontare

Ottobre del 2016. Caciagli si trasferisce in Via Don Minzoni n.6, nella casa dei nonni, Anna e Rino, per aiutarli dopo che a lei è stato diagnosticato l’Alzheimer. La leggerezza non è solo e soltanto un dramma, lo si può intuire fin dal titolo, è la leggerezza a diventare filo conduttore di un racconto profondo che usa l’ironia per leggere una realtà che si fa spietata. Caciagli decide di filmare, raccogliere testimonianze e ricordi frammentati prima che svaniscano del tutto e che perdano i contorni.

“Per noi toscani è normale affrontare il dolore con l’ironia. Anche dalle cose più drammatiche tiriamo fuori i lati divertenti”.

Caciagli lo spiega, in uno dei tanti voice over, e diventa una vera e propria dichiarazione d’intenti, sorridere per non soccombere. La malinconia e lo strazio ci sono ed è inevitabile. Si sentono e si percepiscono nelle parole dei familiari, nella tenacia con cui ciascuno di loro fa la sua parte per aiutare (la spesa, i vestiti, il pranzo da preparare, le bollette) e anche nella cocciutaggine con cui Anna prova a scrivere e a riscrivere la propria firma. Mentre Anna non prende le pastiglie, preparate in un totem casalingo, si chiede con chi si sia sposato il figlio, ormai non solo marito ma anche padre da anni, perde parole (il coltello acquisisce vari nomi) e persone, il regista sceglie di non aumentare la tensione con un tono totalmente drammatico ma alleggerisce (Anna non vede più molto bene e l’unica lente con cui le sembra di percepire qualcosa è quella dell’occhiale da sole).

“Il dolore lo guardiamo da fuori, lontano da noi lo vediamo meglio e fa meno male e questa leggerezza ci salva la vita”.

Lo sguardo di Caciagli a volte è vicino, a tavola, con loro, a volte invece guarda da lontano, da un’altra stanza, appoggiato su un mobile, da dentro la casa mentre loro si trovano fuori, pronto ad allontanarsi ancor di più se necessario, si fa quasi gioco, alla stregua di un nascondino, vedere senza essere visti, ma in realtà, è forse solo un modo per “vedere meglio” le cose, e il dolore “fa meno male”.

La leggerezza è un telo sottilissimo, quel tessuto pregiato da cui si percepisce cosa vi sia sotto ma che rende i contorni più soffusi e delicati; questo accade anche nella storia di Anna. Nel corso di un anno, la malattia, come un manto in questo caso pesante, una materia viscosa che tutto avviluppa, si porta via la memoria di sua nonna, le parole, le persone, i legami si disperdono, eppure non si cade nel facile pietismo e patetismo che avrebbero potuto far detonare un ordigno che già di per sé implode ed esplode. Caciagli, infatti oltre a filmare feste, momenti complicati, scontri e attimi di vita quotidiana, inserisce nel documentario alcune interviste al padre e allo zio, Marco e Matteo Caciagli che si fanno testimoni di quanto sia difficile vivere accanto ad un malato d’Alzheimer. Sono lasciati soli, non c’è alcun aiuto da parte dello stato, la famiglia viene abbandonata a sé stessa e, forse, proprio per sottolineare questo, non viene messa mai tra parentesi la tensione che crea una condizione come questa.

Memoria e tempo vivono in un’altra dimensione: “Questa è la storia di uno di noi”

Mentre Anna inizia a dimenticarsi le cose, dalle più piccole alle più grandi, a tenere unita la famiglia è la musica, sia quella diegetica che quella extradiegetica (curata da Pietro Guarracino). La nonna di Caciagli amava Adriano Celentano, così, la canzone è uno dei canali di comunicazione sempre aperti. È commovente come le parole che iniziano a mancare, siano colmate da quelle ancora più o meno sicure di Celentano. Mentre bevono il caffè, sono seduti al tavolo da pranzo, padre, figlio e nonna, intonano la celebre Il ragazzo della via Gluck di Celentano e, per un attimo, il tempo sembra fermarsi e forse addirittura tornare indietro.

La memoria e il tempo vivono in e di un’altra dimensione, quella emotiva e quella ondivaga della malattia perché lei non segue una traiettoria razionale e ragionevole, sa essere incerta e spietata: se alcuni giorni prima nonna Anna non riconosce i suoi familiari giorni dopo invece è molto più presente ed è in grado di ridere assieme ai parenti.

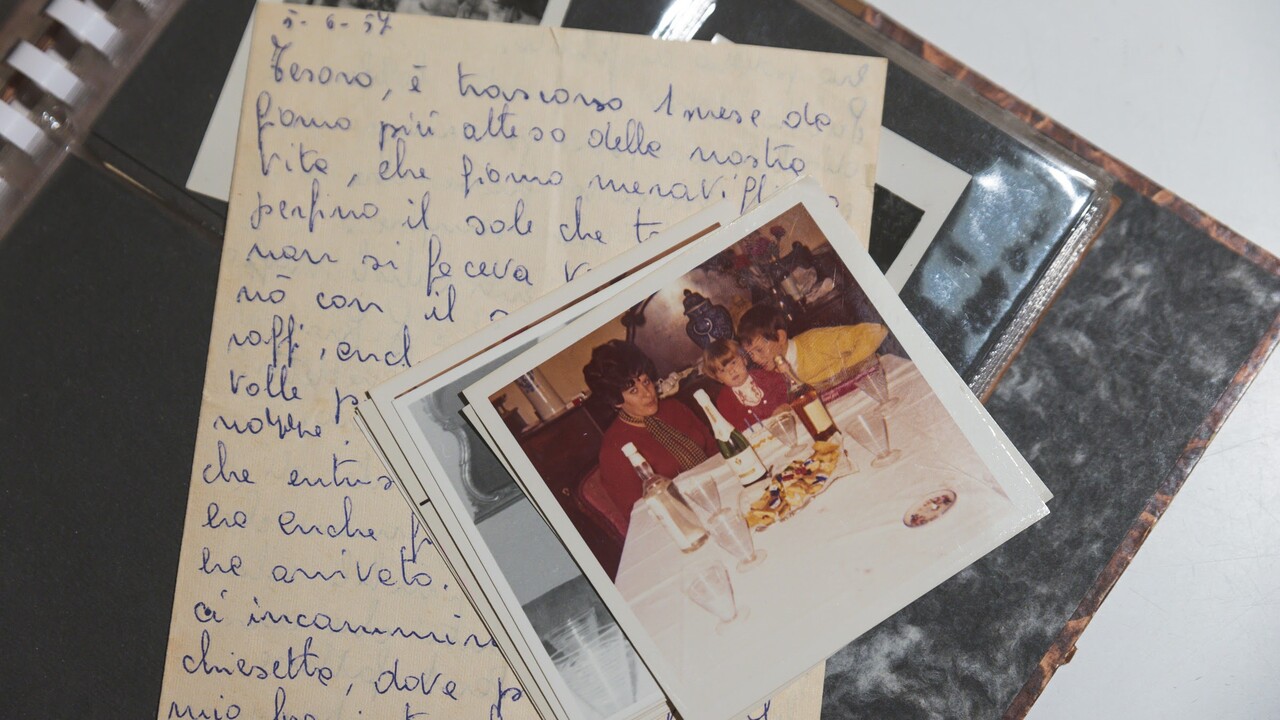

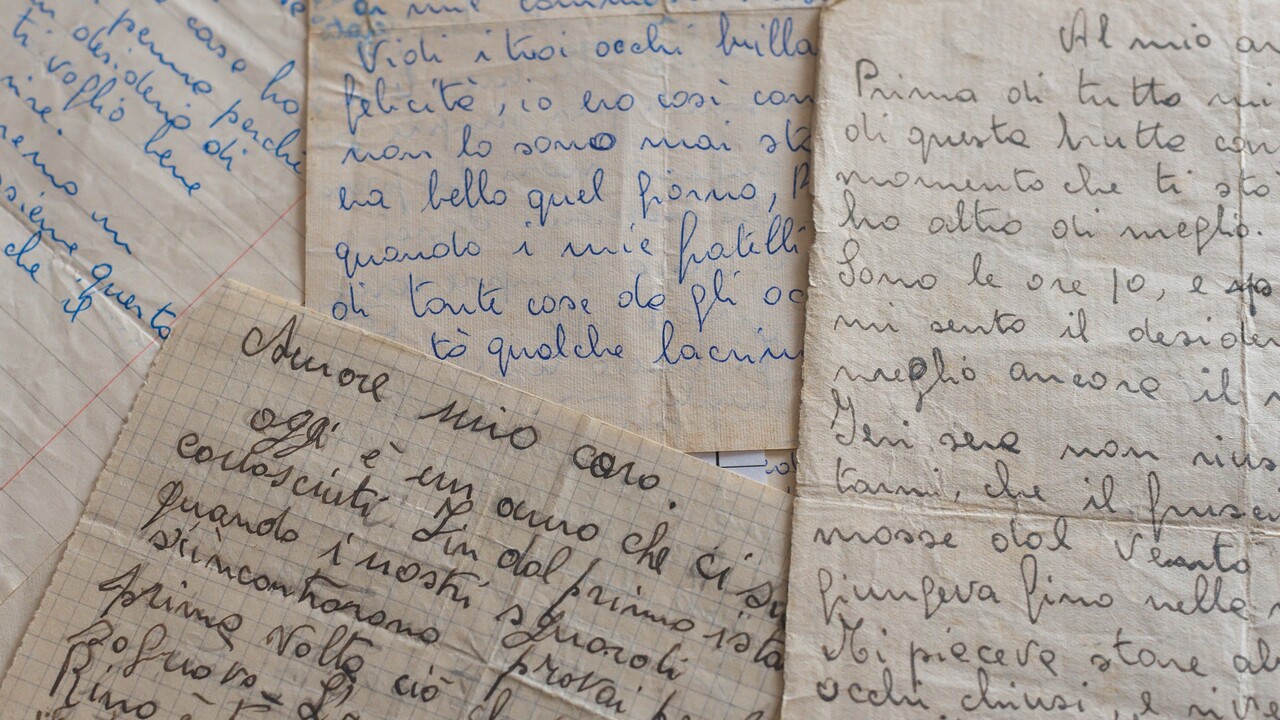

Si sovrappongono i ricordi di Marco e Matteo e quelli delle loro mogli a quelli della situazione in cui la famiglia Caciagli vive, le lettere scritte a mano da Anna al marito Rino che raccontano la nascita del loro amore alle liti notturne in cui nonno Rino sembra dimostrare di non rendersi conto della gravità della condizione. Il 50° anniversario di matrimonio pieno di baci, brindisi e gioia incontenibile lascia spazio ad un altro anniversario, quello dei 60 anni, in cui l’amore c’è ma contenuto nella casa di via Don Minzoni numero 6, e le risate e l’ironia sono sempre le stesse. La leggerezza restituisce in questo modo la frammentazione della memoria di Anna anche con la commistione di tempi, spazi e formati, come foto,v video, VHS, smartphone, cinema, lettere, con cui Caciagli lavora.

La leggerezza: valutazione e conclusione

La leggerezza è un puzzle di lettere, fotografie, video, ricordi, una storia d’amore e anche di dolore, è una canzone cantata con la poca voce che rimane mentre si beve un caffè al tavolo della cucina, una firma in cui i nomi si incatenano l’uno all’altro anche se non sai più chi quell’uomo sia. Il documentario di Andrea Caciagli non ha paura di raccontare e mostrare, sa essere anche spietato perché non edulcora lo smarrimento che colpisce i suoi nonni, le liti che si accendono. Con il suo sguardo lineare, senza troppi fronzoli, non si ferma dietro un finto buonismo, grazie a quella leggerezza che dà il titolo all’opera, è in grado di portare lo spettatore dentro a quelle giornate non certamente semplici.

Con un documentario diretto e asciutto, aiutato da una colonna sonora delicata che lavora bene con il tono del film, si racconta chi sia Anna Vanna Volpi. Per citare Celentano, questa è la storia di una di noi, una che non è l’Alzheimer, resta la donna che è sempre stata, le cose che ha fatto, i figli che ha cresciuto, l’uomo che ha amato. La leggerezza rompe un tabù sociale e che “deromanticizza” tutto ciò che sta attorno alla malattia, racconta la donna mettendo a confronto il suo presente e il suo passato, attraverso vecchie fotografie e riprese di quando era in salute, in questo modo riesce ad assemblare i frammenti al posto di Anna.