Shutter Island: recensione

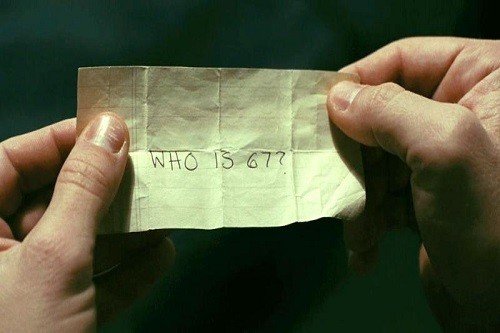

Chi è il 67?

È questa l’angosciosa domanda che permea Shutter Island, thriller psicologico con cupe tinte noir del grande maestro cinematografico Martin Scorsese. Riduzione cinematografica del romanzo L’isola della paura di Dennis Lehane, le cui opere letterarie avevano già ispirato Gone Baby Gone di Ben Affleck e Mystic River, indiscusso capolavoro di Clint Eastwood, Shutter Island, elettrizzante e destabilizzante, fatto di inganni, false apparenze, infinite suggestioni, onirici tuffi nel passato, menzogne ed imbrogli, è caratterizzato da una forte tensione emotiva, da differenti e contraddittori livelli di lettura e da una struttura narrativa enigmatica e paralizzante che gli conferisce la forma di un “horror gotico”, un ipnotico viaggio all’interno della mente del protagonista eretta ad emblema della psichedelica follia umana e di ciò che dietro di essa si nasconde.

1954. Guerra Fredda. Due agenti federali, Teddy Daniels (Leonardo di Caprio) e il suo assistente Chuck (Mark Ruffalo) vengono inviati sulla misteriosa isola di Shutter per indagare sulla scomparsa di una paziente-detenuta, Rachel Solando, pluriomicida accusata di aver annegato tutti e tre i suoi figli e rinchiusa presso l’impenetrabile Ashecliffe, manicomio per pericolosi criminali alienati. A detta del direttore dell’istituto, il dottor Cawley (Ben Kingsley) la donna sembra essere “evaporata” e nessuno tra medici, inservienti e pazienti sembra aver visto o sentito nulla. È con l’arrivo della tempesta che le inquietanti verità di Ashecliffe verranno pian piano a galla rimescolando le carte in tavola.

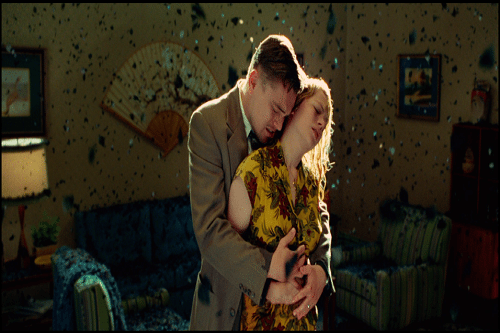

Dopo indiscussi capolavori come Gangs of new York (2002), The Aviator (2004) e The Departed (2006) la coppia Di Caprio-Scorsese, qui alla quarta collaborazione cinematografica, si contraddistingue ancora una volta come vincente sul piano filmico, contribuendo a plasmare magistralmente, grazie all’intensa e viscerale interpretazione di Di Caprio e la curata e meticolosa regia di Scorsese in cui nulla è lasciato al caso, un’opera cupa, violenta, torbida, intrisa di pathos ed intensità, febbrile, delirante, inquietante, labirintica e misteriosa così come la mente umana. Ed è proprio la mente umana, fragile, corruttibile, caotica ad essere trasformata in un vero e proprio labirinto, in una segreta isola, infausta e misteriosa ma affascinante allo stesso tempo, da indagare intimamente e profondamente fin nei suoi meandri più reconditi, nelle sue implicazioni più profonde, facendosi trasportare dalle mille sfaccettature che la contraddistinguono, dal suo essere aperta a mille interpretazioni al suo essere luogo in cui bene e male, giusto e sbagliato, realtà e menzogna sono tenute unite da un filo talmente sottile da essere tanto impercettibile e impalpabile da rendere quasi impossibile la decodifica della realtà, portando lo spettatore a brancolare nel buio in un mondo alterato e destabilizzante in cui tutto e niente è come sembra, in cui la stessa realtà è soltanto, come la mente del protagonista, un vertiginoso ed intricato film nel film.

Il protagonista rappresenta egregiamente l’ideale di uomo che trova nella follia, nel proprio mondo costellato di (auto)convinzioni, nell’invenzione di un altro se stesso che respinga come una bugia il proprio passato, il castello di carte ideale per fuggire dalla realtà brutale che lo circonda, da un passato oscuro ricco di rimorsi e peccati. È così che Teddy Daniels-Leonardo di Caprio si rende burattino nelle mani del regista Scorsese per mostrare le contraddizioni, ma ancor di più le manipolazioni e le dissimulazioni, che imperano nella realtà che ormai altro non è che un teatrino in cui ognuno recita la propria parte, in cui la polvere viene nascosta sotto al tappeto, in cui ciò che è scomodo viene occultato, la realtà alterata e l’uomo manipolato. Niente è come realmente appare, l’uomo, la vita, la realtà sono dei semplici simulacri, dei doppi di se stessi, dei rifacimenti della realtà, degli indizi, delle spie contemporaneamente punto di approdo e partenza per nuove domande che sviluppano la fitta rete di misteri che sono alla base del complesso Shutter Island, che si rende così disilluso emblema della poliedrica realtà contemporanea in cui ogni cosa rappresenta soltanto una faccia della medaglia, in cui bugie, segreti, illusioni ed omissioni sono, inevitabilmente, all’ordine del giorno.

Simulazione e dissimulazione, realtà e fantasia, verità e psicosi, follia e lucidità si compenetrano vicendevolmente nel thriller psicologico scorsesiano, catturando vertiginosamente l’attenzione dello spettatore in un convulso e febbrile “labirinto psicologico”, in un gioco di ombre dai confini evanescenti che danno origine ad una realtà onirica, allucinata ed allucinatoria, in cui misteriosi eventi inspiegabili si susseguono freneticamente, ponendo lo spettatore nella difficile condizione di fare i conti con la verità che si cela dietro le convinzioni umane erette come impenetrabili roccaforti per difenderci da noi stessi ma destinate a trasformarsi in fantasmi pronti a perseguitarci.

Realtà o pazzia, è questo l’interrogativo su cui verte l’intero film che sembra quasi voler spingere lo spettatore a denudarsi dei propri preconcetti, delle proprie ideologie precostituite, mettendo ogni cosa in discussione, lasciandosi completamente andare, corpo e anima, a quella follia noir in immagini che è Shutter Island. In fondo quid est veritas se non ciò che noi stessi cerchiamo di vedere disperatamente come verità e, nel momento in cui la nostra immaginaria illusione viene meno, l’unica cosa che resta da fare è alterare noi stessi, prendere le distanze da una realtà che ci risulta scomoda e soffocante. Ma, nonostante ogni nostro tentativo di sottrarci ad essa, di fuggirla, di dimenticarla, si manifesterà sempre in tutta la sua forza disarmante costringendo l’uomo a gettare via la propria maschera e a farvi i conti. Infine, Shutter Island mostra proprio quel patologico bisogno umano di crearsi una realtà altra, un immaginario surrogato di realtà, un mondo proprio illusorio ma rassicurante, nel quale rinchiudersi nel tentativo di sublimare la paura che si ha nell’affrontare la vera e propria realtà, nel confrontarsi con il proprio se stesso, nel riconoscere le proprie colpe e accettarne le conseguenze per quanto dolorose siano.

Al centro della riflessione sulla mente umana vi è la violenza (“la violenza è in noi, è quello che siamo”), violenza che ha plasmato e irrigidito il carattere del protagonista, violenza che si palesa nelle barbare pratiche del manicomio criminale concentrate sulla rimozione forzata del passato attravero la lobotomia transorbitale, violenza rievocata in tutta la sua brutalità nelle crude immagini del genocidio nazista nel campo di sterminio di Dacau, violenza che crea un ideale ponte in grado di collegare memoria individuale, il doloroso ricordo della moglie scomparsa che vessa il protagonista, a memoria di una intera generazioni in cui gli echi nazisti si scontrano con la nuova realtà della Guerra Fredda, che getta nuovamente l’uomo in un baratro di diffidenza e sfiducia in se stesso, nell’altro e in un futuro che sembra non esistere più.

Ed è proprio nell’ultima scena del film che si istaura l’interrogativo morale che si configura come vero e proprio centro nevralgico, ragion d’essere e ideale chiave di lettura della pellicola: Cosa sarebbe peggio, vivere da mostro o morire da persona per bene?