Venezia 77 – L’uomo che vendette la sua pelle: recensione

L'uomo che vendette la sua pelle è una riflessione elegante e attenta sulla politica dei rifugiati e dell'arte, con attenzione posta sulla libertà.

L’uomo che vendette la sua pelle arriva nelle sale italiane il 7 ottobre 2021 grazie a Wanted Cinema dopo essere stato presentato alla 77° Mostra del Cinema di Venezia, dove ha vinto il Premio Orizzonti per il miglior attore ed essere stato candidato agli Oscar 2021 come miglior film internazionale.

L’arte non ha confini, ma i territori sì. E molti di questi hanno anche leggi, torture, prigioni da cui i cittadini devono scappare, da cui vogliono liberarsi, augurandosi di approdare su nuove terre e sperando, un giorno, di essere liberi di viaggiare. È così che si crea la figura del rifugiato, di colui che non ha casa, non ha dimora, o meglio può averne, ma non gli è possibile porre delle vere e proprie radici, di vivere con la pace di avere un proprio posto nel mondo che gli appartenga, che lo protegga, che lo faccia sentire al sicuro, sciolto da ogni vincolo e autonomo in questa vita in cui gli potrà essere concesso di spostarsi.

Ma se per l’uomo la libertà è un concetto astratto che, troppe volte, deve rifarsi a regole e condizioni che non ne permettono l’indipendenza, le opere d’arte hanno invece la possibilità, quasi il potere, di trasmigrare di luogo in luogo, di allontanarsi e ritornare nei posti che le hanno accolte, muoversi avanti e indietro in ogni angolo della terra per godere e far godere del proprio prestigio, lo stesso che le rende mobili e in azione.

L’uomo che vendette la sua pelle – Un Visto tatuato sulla schiena

Eppure, in questa ottica che vede l’arte come la più aperta delle opportunità di condivisone, in cui è l’aspetto di apertura e opportunità che ne giostra la diffusione e il suo essere inclusiva pur nel rivelarsi privilegiata, è un sottobosco più oscuro e meno brillante quello di cui fa mostraL’uomo che vendette la sua pelle (The Man Who Sold His Skin), l’immoralità che non riesce a essere etica pur facendosi portavoce di apertura e esclusività, dove una firma può farti possedere un corpo e un corpo può diventare la tela di un artista. È esattamente quello che accade nel film di Kaouther Ben Hania, dove la politica dei rifugiati incontra la politica dell’arte per presentarne restrizioni affini, dittature e obblighi al limite dell’inumano ispirata all’opera dell’artista belga Wim Delvoye del 2006 Tim.

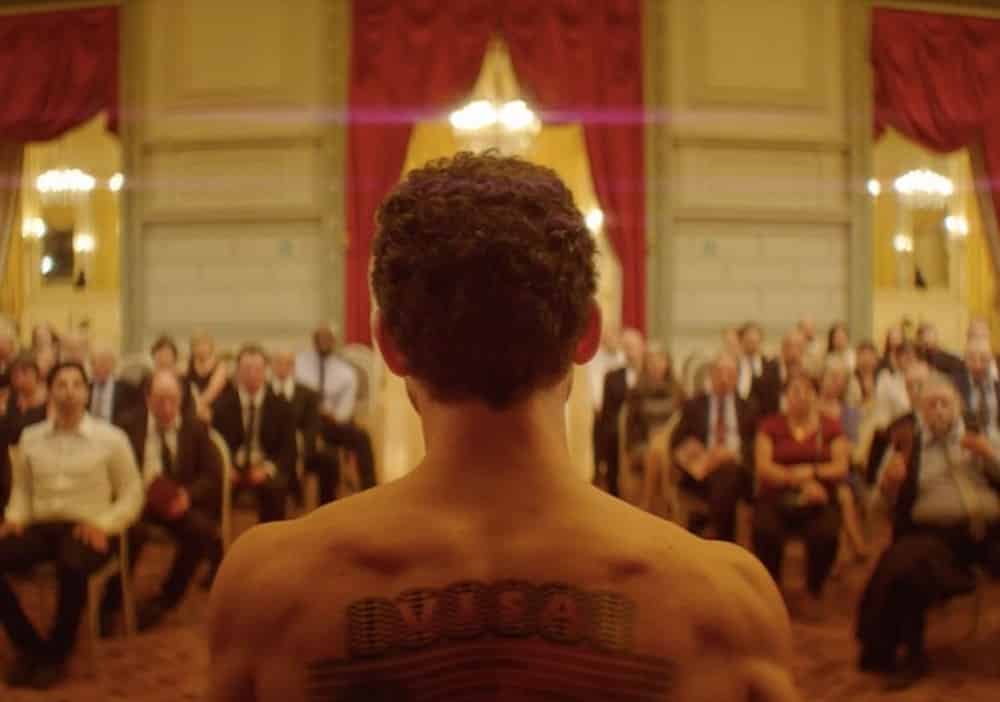

Costretto a fuggire dal Libano, Sam Ali (Yahya Mahayni) trova un modo per poter raggiungere l’Europa e ricongiungersi con l’amore della sua vita. Il prezzo che però dovrà pagare lo porterà sempre addosso: l’uomo, convinto da una delle punte di diamante dell’arte contemporanea, si farà tatuare sulla schiena un Visto a rappresentare l’oppressione subita da uomini e cittadini siriani, pensando così di acquistare una nuova libertà, ma ritrovandosi oggetto d’appartenenza dell’uomo che ha comprato la sua pelle.

Una riflessione intricata quella che L’uomo che vendette la sua pelle apre a livello di moralità, di giustizia, di mercato e compravendita, ma anche sulla natura stessa dell’arte e su uno spazio come quello circoscritto ad un’opera che appartiene, nella sua totalità, alle mani di un artista. Una storia appassionante quella sceneggiata da Kaouther Ben Hania e ancor meglio messa in scena rispettando quei parametri d’argomento che la pellicola si era predestinata. Un’opera che riesce a stabilire un dialogo diretto con le limitatezze che spesso toccano l’essere umano e che nelle macro sezioni delle sue osservazioni trova la maniera di creare un delicatissimo dibattito che si risolve nell’inseguimento della vicenda del personaggio di Sam Ali, che letteralmente pone sulla propria pelle tutte quelle aspettative, tutte quelle speranze, le occasioni o meno di rivalsa di un rifugiato che sarà, nell’apparente libertà, messo nuovamente sotto chiave.

L’uomo che vendette la sua pelle – La parabola amorosa e artistica di Sam Ali

Problematizzando, dunque, l’incidenza dell’arte e della permissività che la circonda, assodato un discorso che già un portato come The Square aveva espresso con distacco e puntualità tale da venir premiato con la Palma d’oro al Festival di Cannes, L’uomo che vendette la sua pelle avanza accuse senza mai accanirsi sui suoi personaggi, soffre della restrizione in cui è costretto il suo protagonista, ma cerca anche di inquadrarne con lucidità la parabola umana e amorosa che ne contraddistingue i caratteri. Un film dalla mise en scène elegante, ma di un’emotività tale che non lascia mai lo spettatore lontano per guardare, avvicinandolo in modo tale da diventare indagatore attento della vicenda di Sam Ali, soffrendo della mancata autodeterminazione che lo obbliga a esibirsi, restaurarsi, vendersi e farsi comprare, attivando realmente il coinvolgimento intellettivo e empatico del pubblico, che assiste così a un’opera curata in ogni suo ambito.

Dalla posatezza di una regia che cerca nel colore un modo per dar luce alla propria storia, richiamando quasi quelle stesse tinte che hanno dato diverso tono alla schiena tatuata del protagonista, L’uomo che vendette la sua pelle analizza e abbraccia una storia impegnata su più piani d’interesse, conquistando sotto qualsiasi di questi l’osservare dello spettatore. Una visione completa e assennata, che ci ricorda quanto sia importante abitare la nostra pelle e poterla far muovere liberamente, ovunque vogliamo.