Bollywood: i 20 film più famosi della Hollywood indiana

Cos'è Bollywood e dove si trova? Ma, soprattutto, quali sono i film più famosi prodotti dalla Hollywood indiana? Ecco 20 pellicole da recuperare per amare il cinema indiano.

L’India è il secondo Paese più popolato del mondo (parliamo di più di un miliardo di abitanti), non può quindi meravigliare che circa 14 milioni di indiani va al cinema, ogni giorno. Non tutti però sanno che la cinematografia indiana è antica quanto il cinema stesso, i fratelli Lumière inaugurarono un cinematografo a Bombay nel 1896 e il primo film girato in India fu The wrestlers del 1899.

Bollywood (scattato un campanello?) ha festeggiato il centenario del primo film realizzato interamente in loco appena 5 anni fa, la pellicola era Raja Harishchandra, anno 1913. Alla luce dei dati esposti è superfluo aggiungere altri motivi per cui la cultura cinematografica sia così estremamente radicata nel tessuto sociale indiano. Girando per le strade del Paese ci si può trovare facilmente al cospetto di mastodontici manifesti pubblicitari o a lunghissime file per i biglietti.

Il centro della produzione cinematografica indiana è a Bombay, dove risiedono la maggior parte dei set e gli studi di ripresa, ma anche le star più famose e le dive più seguite. Dal nome della capitale indiana e Hollywood è nato il nome Bollywood. Il termine, anche se nato solamente negli anni 70 e con un significato più beffardo che altro, si è rivelato più che mai azzeccato dato il successo costante delle produzioni del cinema indiano. L’india è ormai il maggior produttore di pellicole al mondo con circa 1.100 film annui ed in più può contare su una media di oltre 250 milioni di euro di incassi e di una potenziale platea di oltre un miliardo di spettatori all’anno. Numeri che spaventano, soprattutto il primo dato, grazie al quale l’India stacca di molto la produzione USA, solo terza in questa classifica che vede al secondo posto la Nigeria (udite udite).

Nonostante questo strabiliante successo, Bollywood vive nel paradosso di essere famosissima nei suoi confini, ma semisconosciuta nel resto del mondo. È senza dubbio vero che i film indiani siano molto distanti dai canoni delle pellicole occidentali: il taglio recitativo

è marcatamente teatrale; la durata può arrivare a svariate ore; sono spesso presenti interminabili intermezzi musicali e lunghe scene di danze di gruppo appararentemente separate dalla narrazione. In più violenza, sesso e scene di azione sono quasi sempre assenti dai copioni, essendo preferibili temi come l’amore e le avventure morali a sfondo mitologico o religioso (le tematiche traggono spunto per lo più dal grande numero di tradizioni locali). Ma tutto questo non giustifica un così grande e marcato interesse nei confronti della produzione cinematografica indiana.

Abbiamo voluto per questo raccogliere alcuni dei titoli più importanti prodotti a Bollywood, cercando di spaziare da pellicole leggendarie a titoli più recenti.

Un viaggio a Bollywood attraverso 20 film, dagli anni ’50 agli anni 2000

Il lamento sul sentiero (1955)

Ispirandosi al neorealismo italiano (la visione di Ladri di biciclette fu un’esperienza fondamentale), il regista indiano Satyajit Ray comincia con questo film la trilogia di Apu, ispirata al romanzo Pather Panchali. Con occhio attento a non perdere neanche il più piccolo gesto dei suoi straordinari attori non professionisti, Ray ambienta nel suo Bengala questa storia di miseria, che spesso si sublima nella poesia, come accade in parecchie delle sequenze che compongono questa incredibile composizione filmica. La pellicola propone una visione non edulcorata dell’India post-coloniale, tanto che le autorità governative tentarono di bloccarne la diffusione.

L’invitto (1957)

Altro esempio di “neorealismo indiano” e non inferiore al primo episodio della trilogia. Stile narrativo lento e ponderato: la cinepresa di Ray indugia sui volti e sui gesti della vita quotidiana delle persone, e ci offre in tal modo non pochi squarci di lirismo e poesia. È quella poesia che nasce spontanea dalle cose e dall’umanità dei personaggi. Ufficialmente il protagonista è il ragazzo Apu, in pratica lo è assieme a sua madre. Il rapporto tra i due è definito con sensibilità e ricchezza psicologica, la giusta commistione tra severità e tenerezza della madre verso il figlio e l’amore che prevale su fatica e sacrificio hanno molto da insegnare ai genitori e figli di oggi. Su tutta la vicenda aleggia una certa aria di tristezza, come un senso di impotenza verso un destino di miseria e di sofferenza dal quale i personaggi non riescono ad affrancarsi. Solo sul futuro del ragazzo il regista lascia porre qualche speranza e un po’ di ottimismo. La società tradizionale indiana viene presentata con semplicità e con un taglio quasi documentaristico, il quale è molto lontano dal folclore o dallo sguardo da cartolina turistica. Tuttavia ciò che colpisce in Ray è la capacità di cogliere l’essenza dell’umano, la quale, benché calata in una specifica cultura, ci fa intendere come ci sia qualcosa che accomuna l’uomo di tutti popoli.

La sala di musica (1958)

Ray ancora una volta si pone sulla linea di De Sica e di Ladri di biciclette, rifiutando il neorealismo ibrido di Visconti, che, a suo parere, mischiava il verismo dell’ambientazione con un comportamento dei personaggi artificioso e stilizzato. Il film narra la storia di un aristocratico caduto in disgrazia, che si ricorda del tempo in cui organizzava feste e concerti nel suo magnifico palazzo e decide di chiamare una ballerina professionista per un’ultima, splendida esibizione. La messa in scena di Ray è come al solito elegante e di grande ricchezza, con l’obiettivo puntato quasi costantemente sulla figura centrale, il nobile dai tratti decadenti rappresentato con un misto di satira pungente e di nascosta ammirazione nel suo rifiuto della realtà e nell’idealizzazione dell’arte. I flashback in cui sono descritti i rapporti con la moglie e il figlio sono di grande intensità; le sequenze musicali con la ballerina sono mozzafiato. Come negli altri film di Ray, è importante lo sfondo di un’India in mutazione, con l’ascesa di una nuova borghesia spesso arrivista.

Il mondo di Apu (1959)

Il terzo capitolo della trilogia di Apu racconta come il ragazzo, finiti gli studi superiori, ma impossibilitato ad iscriversi all’università per problemi economici, sbarchi il lunario in una Calcutta miserabile. Si sposi per caso, divenga padre e rimanga poi vedovo per poi vagare per l’India senza meta e infine riscopra il rapporto con il figlioletto che riteneva ingiustamente responsabile della morte dell’amatissima moglie Aparna. Ray firma un altro grandissimo film, con alcuni momenti di grandissima emozione, grazie ai suoi scorci benissimo fotografati delle strade e degli intricatissimi palazzoni residenziali di Calcutta, così come nella città Bengalese (oggi nel Bangladesh) di Khulna, con le sue barche a vela quadrata che si muovono sul fiume, riuscendo a fornire un parallelo tra la crescita dei suoi personaggi e quella dell’intero paese.

La dea (1960)

Quando è stato rilasciato nel paese di provenienza, la pellicola di Ray scatenò una miriade di proteste relative al suo orientamento filosofico anti-Hindu, fino a rischiare di non ottenere la licenza per essere esportato. Il metraggio, comunque, oltre a sostenere un avvertibile sentimento insofferente alla religiosità, era pure intriso di alcuni elementi allegorici inerenti al misticismo, al mistero della forza esercitata dal genere femminile e dall’eterno conflitto tra progressismo e tradizionalismo. Lo script fu costruito su un evento, presumibilmente attendibile, in cui una fanciulla aveva assimilato le attitudini prodigiose di una divinità. Nella pellicola Daya è una giovane che convive serenamente col marito Uma nella lussuosa tenuta del padre. Uma, però, sta per raggiungere Calcutta per avviarsi agli studi universitari. Dopo la sua partenza Daya si occuperà con diligenza dell’handicap al piede del genitore acquisito Kalikinkar, nonché di accudire il piccolo Khoka. Kalikinkar è un grande devoto della dea Kalì, l’essere trascendentale che rappresenta la distruzione del Male, e una notte, affascinato dal modo scrupoloso con cui la nipote si prestava alle cure, sogna il viso di Danya fondersi con quello della statua della dea. Il patrigno, quindi, si sveglia con la piena certezza che Daya sia un’incarnazione di Kalì e il mattino seguente Kalikinkar ordina al personale di isolare Daya e venerarla come una santa. La ragazza è terrorizzata e va in trance ma in poco tempo si immedesima in quella sagoma spirituale che le è stata attribuita, curando, attraverso i suoi poteri magici, il pargolo malato di un contadino. La sorellastra invidiosa, intanto, avvisa prontamente Uma affinché torni dalla moglie e cerchi di ristabilire l’equilibrio mentale di Kalikinkar. La prassi filmica, nelle sequenze splendidamente sui generis e nello sviluppo dei vari segmenti del plot, dà ancora una volta prova dell’abilità del previdente regista nella raffigurazione caustica e lancinante di una poetica viscerale basata su sottili movenze della mdp, retroilluminazioni sovraesposte dall’iconografia “spettrale” e un’azzimata, inebriante computazione dei suoni ambientali. L’ostracismo riscontrato da Uma a causa della sua indole eversiva si raffronta in una messa in scena depurata ed elegante, sorretta da maschere encomiabili, capaci di evocare un’ambiguità tagliente, congiunta ai contenuti teologici legati al dogma dello Shakti (l’agente ultraterreno deputato al mutamento dei fenomeni naturali).

La stella nascosta (1961)

Nita è la figlia maggiore in una famiglia di rifugiati del Bengala a Calcutta. Per aiutare la famiglia, accantona una proposta di matrimonio con uno studente che ama, mentre il fratello maggiore, piuttosto pigro, spera di diventare un grande cantante, supportato nei suoi sogni da Nita che, però, col passare del tempo si rende conto che il suo sacrificio per il benessere degli altri le ha precluso ogni possibilità di felicità personale. Ritwik Ghatak narra di un melodramma sugli effetti distruttivi della povertà, che funziona sia come atto di protesta sociale che come ritratto psicologico: la protagonista è un’eroina dall’animo nobile e puro che fa di tutto per conquistare una situazione di benessere per sé e per i suoi familiari, ma che nella sua lotta personale trascurerà fatalmente i propri bisogni e alla fine si ritroverà in una tragica solitudine. Fotografato in un pregevole bianco e nero, il film si fa notare per uno stile espressionista molto lontano dal neorealismo di Satyajit Ray, nonchè per un uso della colonna sonora estremamente ricercato, a tratti quasi avanguardistico, con effetti sonori che accentuano alcuni picchi emotivi della vicenda. Oltre che espressionista, lo stile di Ghatak può sicuramente essere qualificato come melodrammatico sia nella struttura narrativa che nel ricorso deliberato a “scene madri” di forte emotività con ampi movimenti di macchina e un uso quasi ossessivo della musica di sottofondo. Invece di sbandare come in tanti altri adepti del mélo meno dotati di lui, questa tecnica si rivela assai efficace e coinvolgente, tanto da far sembrare il film un’espressione diretta di stati d’animo soggettivi. Il film possiede uno sguardo registico che riesce facilmente a raggiungere una risonanza universale e può essere considerata il capolavoro di Ritwik Ghatak.

Sahib, Bibi aur Ghulam (1962)

Uno dei migliori film di Guru Dutt, basato sul romanzo di Bimal Mitra, il film esplora i desideri delle donne in una società feudale governata dai valori patriarcali, con tantissimi personaggi indimenticabili. L’ambientazione di un’epoca passata in bianco e nero è molto accurata. Ambientato nella Calcutta dell’inizio del novecento, l’India è sotto il dominio gli inglesi e mentre nascono movimenti di resistenza, anche le vite delle antiche famiglie feudali stanno cambiando. Bhootnath, un semplice ragazzo di campagna, arriva in città per vivere con un vecchio amico di suo padre, scrivano presso una famiglia feudale e un membro del movimento riformista dell’induismo, il Brahmasamaj. Il vecchio scrivano vive con la sua figlia Jeba, in un angolo del cortile del palazzo della famiglia feudale. Questa è composta da 3 fratelli con le loro mogli e la vedova del fratello maggiore morto. I fratelli passano i giorni giocando con i piccioni e le sere nelle case delle danzatrici-prostitute, mentre le loro mogli passano le giornate con i figli e con le chiacchiere. L’unico problema è la bella moglie del fratello minore, che vuole il marito a casa.

La grande città (1963)

Satyajit Ray è sempre stato molto attento ai cambiamenti nella società indiana del Dopoguerra nei suoi film di ambientazione contemporanea. Questa pellicola ci propone una figura femminile di forte spessore, Arati, che rappresenta la donna indiana emancipata e indipendente: la ragazza, in un momento di difficoltà economiche per la sua famiglia, decide di accettare un lavoro come rappresentante di macchine per cucire, che la impegna fuori casa, rivelandosi molto dotata e di grande professionismo, ma suscita in questo modo la gelosia del marito Subrata, mettendo a repentaglio l’armonia familiare. Importante è anche il tema della solidarietà femminile con altre donne lavoratrici fra cui l’anglo-indiana Edith, il cui ingiusto licenziamento da parte del datore di lavoro farà scattare in Arati la molla della ribellione ad un ordine sociale spesso discriminatorio nei confronti della donna. È un’opera di fine osservazione, come in tanti altri film di Ray, dove le traversie della coppia sono descritte con sincera partecipazione e affetto per i personaggi.

Subarnarekha (1965)

Il titolo si riferisce ad un fiume nella regione del Bengala dove si svolge il film e l’opera si inquadra all’interno del dramma dei rifugiati induisti provenienti dal Pakistan nel Bengala Occidentale, dopo la partizione dell’India nel 1947. La trama segue le vicende di Ishwar e della sorellina Sita, che in un campo di rifugiati raccolgono il piccolo Abhiram, rimasto orfano, e lo prendono come un membro della loro famiglia. Quando, anni dopo, Abhiram e Sita si innamorano, Ishwar si rifiuterà di concedere il consenso al matrimonio, scatenando tutta una serie di tragiche conseguenze. Il film è un melodramma di ampie proporzioni con risvolti sociali dove Ghatak ci fa sentire il suo sdegno per le ingiustizie, in particolare per il sistema delle caste che condanna all’infelicità gli appartenenti agli strati più bassi come Abhiram. Il peso della discriminazione si unisce alla fatalità e alle coincidenze inaspettate, che qualcuno potrebbe trovare in certi momenti inverosimili, ma fanno parte di un preciso disegno da parte del regista. Da notare i frequenti tocchi espressionisti nella scrittura e nell’utilizzo delle musiche, decisamente originali per il cinema indiano dell’epoca. La parte finale comprende numerosi lutti e tragedie che in altre mani potevano far scivolare l’opera nell’effettismo turgido, mentre Ghatak rimane piuttosto sobrio e il suo film conserva l’elogio della dignità umana anche nelle circostanze più avverse.

Giorni e notti nella foresta (1970)

Uno dei film più acclamati di Ray. Nel raccontare un viaggio nella foresta che si trasformerà in un’esperienza di formazione umana per quattro giovani borghesi di Calcutta, mettendo allo scoperto tensioni razziali e pregiudizi verso i nativi, il maestro indiano sembra particolarmente attento alla psicologia dei personaggi e non solo alla veste figurativa in un bianco e nero, che a molti ha ricordato il modello di Une partie de campagne di Jean Renoir. Straordinaria a questo proposito la scena del picnic nei boschi con il gioco della memoria fra i quattro protagonisti e alcune donne, dove Ray si dimostra davvero un virtuoso nella creazione di un’atmosfera definita anche chekhoviana dalla critica, con dialoghi di notevole efficacia e delicatezza. Pur giocato su toni leggeri in molte scene, il film acquista all’improvviso un rilievo drammatico tutt’altro che indifferente, soprattutto nella parte finale. È un’altra analisi della società indiana contemporanea al regista e delle sue numerose contraddizioni, con uno stile più lirico rispetto ai primi film e a tratti perfino aspro e sgraziato.

Senza macchia (1972)

È un film cult di Kamaal Amrohi, ambientato nella società musulmana dell’inizio del novecento, nel mondo delle prostitute cortigiane. Il sistema delle prostitute cortigiane ha origine durante gli anni del regno musulmano in India, tra il 1500 e il 1900. Si trattava di donne belle, dotate di talento come cantanti e danzatrici, un po’ come le geishe in Giappone. Di solito erano amanti degli uomini ricchi, ma erano anche rispettate per la loro cultura. Il film racconta la storia di una cortigiana, Sahib Jan, figlia del nobile Sahabbudin e della cortigiana Nargis (la stessa attrice), e del suo amore per un giovane della famiglia di suo padre. La storia intreccia una storia di amore sanguigna e drammatica con un destino di vendetta da una parte e rivalsa dall’altra.

La traversata (1984)

Ladri di biciclette è più vicino di quanto non si crederebbe. Il regista Goutam Ghose però vede il neorealismo come punto di partenza, non quello di approdo, di quest’opera divisa in due parti ben definite, di cui la prima inquadra il contesto storico e umano dal quale trae origine la seconda. Ghose utilizza il mezzo cinematografico come strumento di impegno politico e di lotta civile. Nella prima parte lo sguardo del regista abbraccia coralmente la popolazione di uno sperduto villaggio del Bihar in cui i diritti più elementari, sia pure sanciti dal governo centrale della democrazia più grande del mondo, tardano ad affermarsi. L’India, nonostante le conquiste verso l’abolizione del sistema delle caste, resta un paese fatalmente compartimentato. La narrazione assume forme sofisticate e niente affatto lineari: le modalità drammaturgiche si alternano arditamente a quelle del documentario e del reportage. Seduto di fronte alla telecamera, il capo del villaggio narra allo spettatore quanto è avvenuto nel corso di una rappresaglia. Si rievocano gli antecedenti delle vicende attuali grazie ai ricordi dei sopravvissuti e si susseguono i flash-back, ricomponendo cosi un mosaico complesso, ma imprescindibile per comprendere la seconda parte. Qui la prospettiva si rovescia: lo sguardo del regista si stacca dall’umanità dolente che compone il villaggio per concentrarsi su una coppia di derelitti che fuggono dal villaggio alla volta di Calcutta: “all’estero”, come non cessano di ricordare (siamo pur sempre in una federazione di Stati). La coralità lascia il posto all’intimismo: Calcutta, la megalopoli dagli oltre 15 milioni di abitanti, è vista qui quasi unicamente attraverso la sensibilità e gli occhi dei due protagonisti, sconfortati ma mai domi. L’atmosfera è da Germania anno zero: la gente è come mitridatizzata dalle proprie sofferenze personali e collettive. Eppure bisogna ricostruire, bisogna ricominciare, bisogna tornare a vivere. La tragedia di un popolo diventa dramma dell’individuo, e assume una valenza universale.

La casa e il mondo (1984)

Un film fatto di conflitti. Il film di Ray è tratto da un romanzo ambientato nel cruciale primo novecento indiano. Soffre forse in alcuni tratti di questa origine letteraria, che impone una rigidità negli schemi narrativi a volte spossante. L’inevitabilità del messaggio d’autore da Rabindranath Tagore (premio Nobel 1913 autore del libro) a Ray è però inscalfibile. La partenza di tutto ciò è un’idea progressista e umanista contrapposta all’intolleranza e alle cecità dei nazionalismi sterili, su di uno sfondo mélo/storico narrato in flashback, così da condurre lo spettatore dallo sconvolgimento dei sentimenti alla constatazione razionale della misera condizione umana. I caratteri della vicenda non riescono e non possono evitare di scontrarsi, psicologicamente complessi, riflettono il calderone indiano, circoscritto nella casa del Maharaja o nelle strade agitate, dove gli scontri sociali non sono altro che l’espansione di un enorme dramma interiore. La splendida fotografia buia e calda allo stesso tempo fa il resto, completando l’affascinante messinscena del grande Satyajit Ray e consegnando allo spettatore una conclusione magistrale, focalizzata sul primo piano della protagonista Bimala che si evolve nel tempo e nella disperazione.

Lagaan – C’era una volta in India (2001)

Il film è raccontato come una fiaba moderna, dove le forze del bene sono quelle povere e oppresse, contro i nemici ben organizzati e forti. I personaggi non hanno nessuno spessore psicologico ma si limitano ad incarnare dei tipi, degli archetipi narrativi (l’eroe, la donna dell’eroe, il traditore che si redime, il colonizzatore vigliacco), ma proprio per questo suo aspetto naif, l’opera, candidata al premio Oscar come miglior film straniero 2002 del regista Ashutosh Gowariker, diverte e sorprende, non ha un attimo di tregua nonostante la durata smodata, riempie gli occhi di coreografie sublimi e di abbacinanti costumi e scalda il cuore con la forza dell’utopia. India, 1893. Un piccolo paese è allo stremo per la mancanza di pioggia che impedisce al raccolto di germogliare e, come se non bastasse, gli abitanti devono sottostare alla pesante tassazione imposta dal governo britannico (Lagaan è il nome della tassa sul grano). Disperati, i contadini si rivolgono agli spietati oppressori per chiedere una dilazione sul pagamento ma in cambio viene loro proposta un’azzardata scommessa: in tre mesi i nativi dovranno organizzare una squadra di cricket e sfidare gli inglesi (noti cultori del gioco) in una partita da disputarsi sulla distanza di tre giorni. Se dovessero vincere saranno esentati per tre anni dal pagamento delle tasse, ma qualora dovessero perdere, il loro carico fiscale verrebbe triplicato. Tra mille ostacoli, raggiri e tradimenti, alla scadenza del terzo mese le squadre saranno pronte per affrontarsi.

Stelle sulla terra (2007)

Il sorriso sgangherato del piccolo protagonista prende forma dalle gocce di colore e dal pennello che sapientemente dà al suo viso l’espressione di gioia che anche la vita avrebbe dovuto offrirgli. L’espressione, di rimando, dal vero, con gli occhi smarriti a porsi l’ultima domanda. Ce la farà? O si perderà per sempre. Il film di Amir Khan è prima di tutto colorato. Colorato per i disegni a cartoni animati, che aprono con la sigla iniziale il film, per le gocce di colore che cadono sui fogli bianchi e che le piccole dita mischiano fino a ottenere storie fantastiche, per quelle lettere e quei numeri che prendono anima e forma nella mente del protagonista e anche la musica e le voci, colonna sonora adeguata. Ben trattato il tema della dislessia e anche dell’handicap (poetico, vero e coinvolgente), senza troppi fronzoli, anche se un po’ di sentimentalismo è inevitabile. Ottime le inquadrature dal basso, di piedi, pozzanghere e acqua che salta e riflette; belle anche quelle dei disegni, dei quaderni e degli errori corretti a matita rossa. La presenza allegra di tanti bambini è il tocco finale.

Guru (2007)

Mani Ratnam dirige una notevole produzione indiana che si ispira alla storia dell’imprenditore Dhirubhai Ambani. Il film è girato con grande stile, atmosfere intense e avvincenti e un ottimo sviluppo della storia. Guru è il soprannome dato a un ragazzo povero, ma ambizioso, deciso a trasferirsi Mumbai in cerca di fortuna. Qui Guru riesce a far carriera nel mondo degli affari, creando una società, la Shakti Trading, con l’ appoggio di un editore locale. Costui, però, denuncerà il ragazzo per i suoi traffici illegali, Guru dovrà quindi affrontare un duro processo per corruzione e altri accuse. Il film è molto riuscito, con una costruzione della successione degli eventi molto intelligente. Nel corso degli eventi si passa dai primi anni della gioventù, fino allo svolgersi del processo finale, con la conseguente metamorfosi fisica e mentale del personaggio.

La sposa dell’imperatore (2008)

Un kolossal assolutamente straordinario diretto dal regista Ashutosh Gwariker, che si serve di uno stile molto simile a quello di Zhang Yimou. Il film è infatti un capolavoro di estetismo scenografico dove i paesaggi, le maestose costruzioni architetture e le coereografie di danza cooperano per creare un potenziale visivo di grande spettacolarità, che continua a stupire scena dopo scena per tutte le oltre tre ore di durata. La storia si svolge nell’India del XVI secolo e narra l’ascesa al potere dell’ imperatore Akbar, il quale fin da giovanissimo guidò l’ esercito in numerose battaglie per estendere l’impero. Al fine di rafforzare l’alleanza coi Rajupt, uno dei più potenti gruppi della casta induista, il re di questi propone ad Akbar di prendere in sposa la sua figlia Jodhaa. L’ imperatore accetta, consentendo alla donna di mantenere le usanze del suo credo e di costruirle un piccolo tempio dove pregare. Col passare del tempo, tra i due nasce un sentimento vero che neanche i diversi complotti riescono a distruggere però, nonostante l’ imperatore sia sempre più acclamato dal popolo c’è chi trama alle sue spalle.

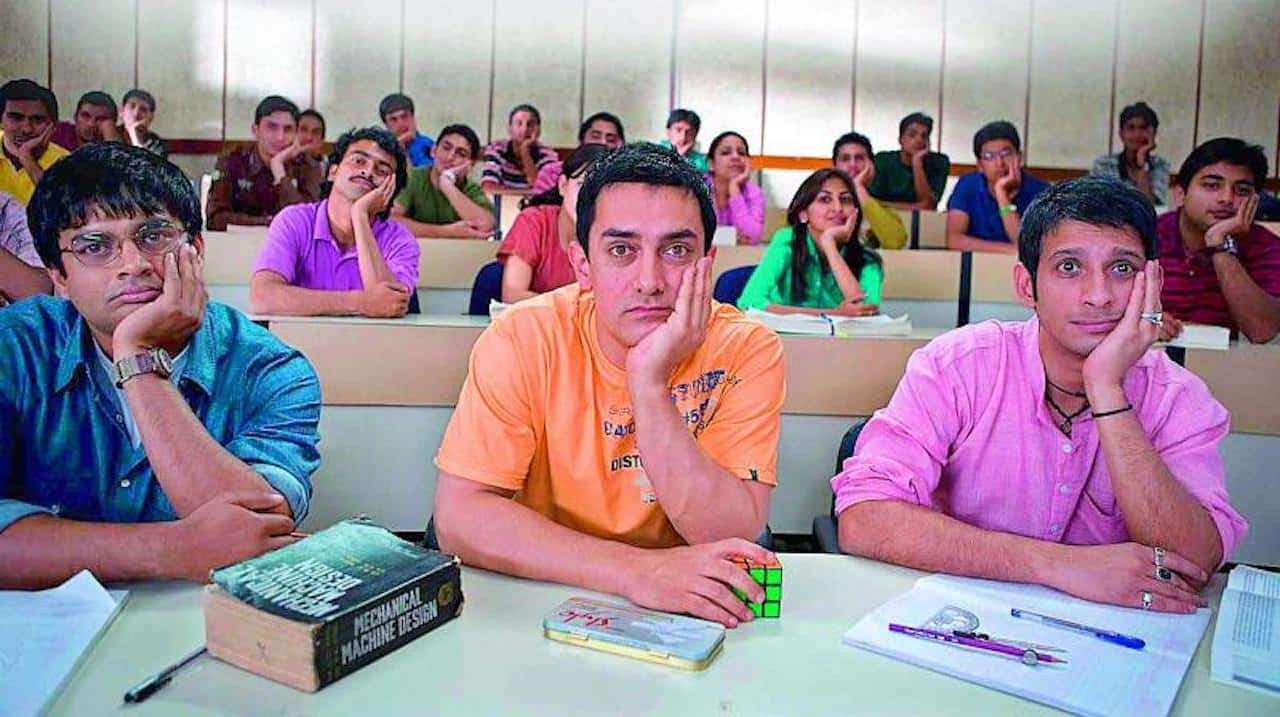

3 idiots (2009)

Successo spropositato in patria nel 2009, 3 idiots è ad oggi il più grande incasso della storia del cinema di Bollywood. Diretto con piglio e fluidità da Rajkumar Hirani, autore anche della metronomica sceneggiatura in coppia con Abhijat Joshi, oltre che del montaggio. 3 idiots può esser definito una college comedy, essendo buona parte della storia ambientata in un college e la vita nel college il vero fulcro attorno a cui tutto ruota: ma non c’è solo leggerezza in quest’opera imperdibile, perché se con una mano Hirani elargisce con generosità umorismo di ogni grana, con l’altra scaglia una poderosa denuncia nei confronti del modello culturale che domina l’istituzione scolastica, definito letteralmente assassino per l’autoritarismo con cui travia le menti delle sue ‘vittime’, imponendogli uno stress psicologico la cui violenza ha portato all’India il triste primato di paese col maggior numero di suicidi tra studenti.

«La vita è una gara, e se non si è veloci si finisce calpestati».

Gangor (2009)

È un genere preciso, consapevole, difficile, quello che Spinelli rincorre e cerca di dispiegare al meglio delle possibilità (alludendo persino a Professione: Reporter di Antonioni). In quanto genere, anche codificato: video/interviste in stile inchiesta, sottotitoli per i dialetti, macchina a mano, senza mai rinunciare alla cura della fotografia e del montaggio. Ma anche della narrazione: un percorso circolare, semplice, dimostrativo, che sottintende teorie semiotiche per scatenare il cortocircuito tra punto di vista borghese e realtà sottoproletaria rurale, e il paradosso tra visibilità e verità. Upin, fotoreporter indiano, immortala in uno scatto innocente il seno nudo di Gangor che allatta il figlio. Per la donna, quella foto si rivela un disastro, che la marchia inesorabilmente. Nello scandalo che ne deriva Gangor resta sola, indifesa contro le violenze perpetrate dagli uomini del villaggio.

The Lunchbox (2013)

Opera prima di Ritesh Batra, il quale ne ha scritto anche la sceneggiatura oltre che curarne la regia, ed è stato selezionato alla Semaine de la Critique di Cannes 2013. Ben lontana dai film alla Bollywood, quest’opera ci immerge nell’ambiente indiano caratteristico della grande città di Bombay, dove folle di persone si muovono con ogni tipo di trasporto. Ogni mattina si assommano 5000 fattorini, detti “Mumbai Dabbawallahs”, uomini che corrono in varie direzioni con i loro risciò pieni di contenitori colorati per consegnare ai mariti al lavoro il pranzo preparato dalle loro mogli in casa. Il sistema di smistamento e consegna è così ben studiato e sostenuto da simboli e colori che, anche se molti di essi sono analfabeti, non sbagliano quasi mai. È proprio da uno di questi rarissimi errori che nasce una storia virtuale tra la giovane e bella Ila Singh, casalinga abitante in un quartiere borghese indù, sposata ad un uomo che la trascura e la tradisce e madre di una bambina, e un maturo impiegato modello di un ministero, Saajan Thomas, vedovo, prossimo alla pensione, che abita in un vecchio quartiere cristiano, dove i nuovi grattacieli incombono. Comincia così una delicata intesa verbale fatta di ricordi, stati d’animo, dettagli di vita appena accennati, scritti a mano su fogli di carta a righe, piegati e posti tra un contenitore e l’altro. Giorno dopo giorno il solitario e un po’ scorbutico impiegato e la donna, ormai inesistente per lo sposo, provano un’emozione crescente, imparando molte cose uno dell’altro fino alla proposta di incontrarsi in un ristorante. La delicata poesia che caratterizza questa storia è resa in immagini ben fotografate, in riprese da vicino, spesso in interni malinconici e solitari, contrapposte a quelle della folla colorata degli esterni.