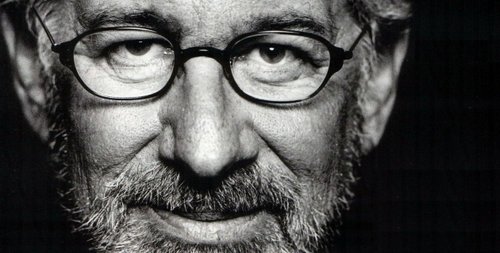

Buon compleanno Steven Spielberg: il regista dell’utopia interiore

C’è fantascienza nello spazio tra

te e me

Una creazione con una grande trama

dove sono io il mostro pauroso

Telling Stories sembri che parli d’altro, ma in realtà è una canzone molto visionaria e simbolista,Tracy Chapman quando scrive arriva ad ogni confine, senza permesso, senza passaporto, inclina tutti i piani e li conquista rigirandoti come un mulino a vento. Come quelli di Don Chisciotte. Lui ammise in tutta onestà che al mondo esiste l’utopia e che serve a camminare. E se c’è un regista che ha imparato a camminarci a braccetto è proprio Steven Spielberg. Un essere analitico e metaforico, che ha dato forma visiva ad ogni pensiero, ogni barlume dal più disincantato al più disciplinato, con una carica di realtà che non si è mai persa tra il fantasy e la narrativa.

Spielberg si colma di in un periodo storico che fa capolino tra il cinema neorealista e l’horror di Hitchcock, un ponte chiamato New Hollywood, di cui lui è il figlio rigettato, la cui prodezza sta nel tornare sempre a casa denso di nuovi progetti e di nuovi stimoli artistici, in cui rigirarsi tra gli sbuffi e l’ingegnosità non apprezzata, poiché al botteghino non si sfugge e nessuna major rischierebbe un flop per supportare un ragazzo che non riesce neppure a passare il test per entrare all’università. Ma chissà cosa sarebbe oggi, se invece di dar spallate fosse stato sommerso dai libri con George Lucas che lanciava astronavi di carta dal fondo dell’aula.

Eppure la sua sfrontatezza gli permise a 21 anni di ottenere l’alba filmica con Duel(1971), in cui si inizia ad innestare nella sua visione d’insieme un sotto-testo simbolico che lo segnerà come regista e come divulgatore culturale. La sua dialettica filmica non è distruttiva, trova un modo per ricongiungersi e slacciarsi allo stesso tempo dalla sabbia calpestata da John Ford e concedendo ai suoi personaggi di avvalersi nuovamente di quella ius naturale e smascherarsi da una perenne accidia inoperosa. In Duel gioca con una diatriba eterna, tanto eterna da ritrovarci tracce di Rousseau, in cui l’uomo possa riprendere contatto con la natura, poiché la società corrompe, crea diseguaglianze, miti e differenze che solo un ritorno alla bestialità può assolvere, un panem et circenses che sa di che pasta compromessa è fatta.

Spielberg dà un nome preciso ai luoghi, al tempo, alle persone e lo fa incrociando fantascienza e novum cognitivo, cioè misurando l’estraneità nel suo archetipo, conciliando l’irreale con la coscienza di chi lo guarda, una mistica decisa, lungimirante ma con un respiro determinato. Alla sua infanzia dà il nome di Elliot, uno scricciolo d’uomo che trattiene in sè un potenziale immaginifico senza eguali, un ometto che ha una pascoliana divergenza esistenziale, alla ricerca di affetti, che troverà unico riscontro al mondo nel suo specchio (dis)umano quale l’alieno ET, un modo semplice ed efficace di riportare in auge i valori di tolleranza e fratellanza verso chi non ha le condizioni mentali e sociali di poter far discriminazione, o di chi non è stato educato a fare differenze tra un umano e non, infatti il vero distacco fisico e mentale viene segnato dall’irruzione adulta in quell’eden, volta ad usurpare l’iridescenza infantile che per tutta la pellicola abbaglia lo spettatore rivelando come gli occhi fanciulleschi detengano un’orizzontalità perpetua verso tutto ciò su cui puntano lo sguardo, dal colore della pelle alla forma del corpo.

Ammirevole e determinante è il suo desiderio di far ridestare le menti sopite dal tempo o da una poca coscienza storica, cosa che cerca di consolidare scegliendo di misurarsi con storie che hanno un sapore più storiografico che da fiction, quali Il colore Viola(1985), Lincoln(2012) e Salvate il soldato Ryan(1998). Tre quadri, tre occhi, tre esperienze, ognuno conferma che Spielberg non sceglie a caso quando c’è da portare la cinepresa a rimodellare un tratto del nostro passato, che dobbiamo sentire nostro e non un pezzo di storia obliato e impolverato dalle macerie. Lincoln ha una grande forza, le sue parole, anche quelle non dette ricoprono un ruolo da protagonista, anche quelle disarticolate, ed è in questo ritratto verbale che la pellicola fluttua: la bocca che sa di libertà e gli occhi che vedono l’eguaglianza, un coniugio sempiterno che resta insieme sul volto di una donna che è l’America di Lincoln. Il colore viola pone il suo dolore più grande nella sopraffazione, nella consapevolezza che la prima arma dell’uomo sta nell’imporre le sue decisioni là dove inizia l’ignoranza dell’altro, un mondo tinteggiato di porpora, un colore che mischia rosa e nero, un colore impuro ma leggero, segnato dalle voci femminili e dalla rivendicazione di quell’uguaglianza che lo stesso Lincoln, tanto criticato e tanto lungimirante, aveva profetizzato e desiderato.

Steven Spielberg: “Mi piace sempre pensare al pubblico quanto dirigo, perché io sono il pubblico“

Spielberg conosce il mainstream, poiché il box office rimane il diktat per eccellenza che difficilmente ci si scrolla di dosso, ma lui seppe come distanziarsene, dalla spendibilità di un prodotto cinematografico e dal mero incasso: assieme a Lucas ritornarono a quel cinema più fresco, dai toni meno duri e plumbei, riuscirono a far riemergere la fantascienza dalle ombre e dalla paura che ne offuscava ormai il genere da tempo: da Metropolis ad Alien. La scelta di rendere quel genere più spensierato e familiare non è stata una scelta di convenienza o per demarcare un sottogenere ricreato appositamente a tavolino, una cosa che fece alzare il sopracciglio a non poca critica. Quello fu un monito, un modo di rendere meno grigio un topos che sembrava bloccato e fustigato in assoluto tra sbarre e catene di definizione, come fece Lessing mentre scriveva e affermava che quando si sceglie una storia si deve trovare il modo giusto per raccontarla. La fantascienza, o quel tipo di contenitore filmico, era probabilmente l’unico modo. Ma lui non è mai stato schiavo di un marchio, ha interagito con più scuole di pensiero, provava un certo piacere autarchico nella sua disappartenenza ad una categoria, è riuscito ad essere versatile, fluido e a non portarsi mai del tutto gli strascichi dei successi, quali Indiana Jones, Lo squalo o Jurassic Park.

Se con questi suoi film chiedeva al pubblico di misurarsi con ciò che fosse più lontano dal mondo cosciente, ma che poteva credere per la vicinanza a sè, con Schindler’s List(1993) chiede uno sforzo diverso, chiede di conoscere e di riconoscere, chiede di non allontanarsi troppo, di tenere ben salda l’ottica e lo sguardo, perché ignorare il grande omicidio che è stato l’Olocausto è il primo e ultimo atto di violenza verso il mondo ebraico.

Spielberg è acuto, poteva lasciarsi andare, eccedere nei drammatismi o svezzare quel suo fanciullo interiore a colpi di rivoltella e svastiche ma non lo fa mai, riesce a mantenere la lucidità espressività di Griffith, poiché lo concepisce come un documento ufficiale, uno squarcio nel cielo degli anni ’90, come se una cinepresa avesse spiato le azioni salvifiche di Oskar Schindler, senza edificare gesta o rendere epica una storia che ha la sua forza nella temperata umanità. Lui parte dalla considerazione che ci sono persone nel mondo, soprattutto menti giovani, che non hanno mai appreso da nessuno di quel periodo storico che rimane senza aggettivi, per la quale nessuna sintassi è mai sufficiente, un periodo che una volta compreso non ti lascerà mai riposare come prima, respirare come prima. Questo è un film che ti indebolisce, perché nasce come testimonianza, come se non fossero passati cinquant’anni, viene proiettato senza quel margine di temporalità, senza un intervallo, un vocabolario tattile della Shoah. Spielberg sa di camminare sull’orlo ma conosce bene il precipizio e non ha mai avuto paura di crollare, ne porta le cicatrici con grande garbo ancora oggi.

Quello che si nota visionando la filosofia intertestuale delle sue pellicole è un senso di perdono, di rivalsa che permea, si ritrae e giunge negli angoli, nei luoghi scomodi, più bui ma che sono preziosi proprio perché posizionati in una dimensione particolare e proprio nel punto più disatteso. Le sue pellicole sono piccoli cocci dove puoi concederti di scivolare, dove custodire memoria tattile di un mondo che non vedrai mai, dove sognare un cielo più ampio che non piova mai mine anti-uomo, dove scoppiare in lacrime per un gesto di amicizia che hai dimenticato nei pantaloni dismessi, dove fermarti a capire che per quanto tu possa tutelarti, saziarti,avvelenarti delle menzogne più temerarie, verrai sempre sconfitto dalla pura e dissoluta verità. Le sue immagini, con i suoi dipinti allegorici, ci si ritrova ad avere degli occhi a cui è impossibile chiudere le palpebre.