Charlie Chaplin: l’alienazione di Charlot da La febbre dell’oro a Il Grande Dittatore

Charlie Chaplin è un faro della cinematografia mondiale, un faro talmente potente e determinante da proiettare le sue memorabilia ancora oggi. Tant’è che proprio in questi giorni A Corsier-sur-Vevey, in Svizzera, è stato fondato il primo museo al mondo su Charlot.

La sua vita, come anche la sua scrittura e i suoi personaggi sono stati il punto cruciale di una indagine sull’uomo in quanto essere inserito nel mondo ed essere dissociato dalla modernità, come un individuo malato delle illusioni e avvolto in una cecità disarmante. L’horror vacui che la sua cinematografia determinò era indirizzato verso un cambiamento di rotta che il mondo allora contemporaneo stava vivendo con l’industrializzazione, con l’ispessimento sempre più aspro delle differenze sostanziali, delle classi sociali, il becero prolificare delle dittature, anche quelle presenti nella mente dell’uomo, succube di una disappartenenza al mondo naturale, alienato e pervaso da una voragine esistenziale che è stato il fulcro assoluto del suo cinema.

Primo esempio imperante di questa indagine in crescendo fu La febbre dell’oro (1925), geniale quintessenza di un uomo che in qualche modo Charlie Chaplin ha sempre incarnato più di qualsiasi altro: il vagabondo, lo Charlot più indimenticabile di tutti. Egli è un idealista, un romantico cercatore d’oro, accostamento particolare poiché la pellicola vive due storie parallele che ribaltano sempre il senso assoluto del film: egli è a caccia dell’oro in maniera veniale e frenetica, ma parallelamente vive una storia d’amore utopica e propiziatoria in cui avrà ben poca fortuna. Al di là dell’innamoramento e delle sue verosimiglianze, il conflitto che ne viene fuori è tangibile quanto sfocato, i salti che la pellicola compie tra il dramma dell’uomo e la satira umorale non permise all’uscita del film di essere inquadrato alla perfezione e di attrarre il pubblico verso le collisioni reali che sottendeva una storia di critica sociale all’imperialismo monetario e ad un’aspra e sintomatica corsa alla povertà.

Charlie Chaplin – poesia dell’alienazione e ironia

Storia ben differente avvenne forse per la sua pellicola più celebre: Tempi Moderni (1936). Una combinazione ammirabile tra poesia dell’alienazione e il disagio del capitalismo. Espresse il malcontento che pervadeva l’uomo e lo rigettò in faccia con ironia e stupore, catturato da un genere quale la commedia che in qualche modo trovò la sua vera ed unica collocazione, quella che non avrebbe dovuto mai dimenticare. Il film comincia con un confronto molto grottesco e quanto mai reale tra l’uomo e gli animali, tante pecore al seguito che non possono ridestarsi dalla loro omologazione, non possono che seguire l’andamento e il flusso del gruppo. Gli esseri umani gravavano in una situazione identica , schierati e impossibilitati di una scelta personale. Ecco quindi che il caos che si venne ad instaurare all’interno dell’uomo fu in qualche modo braccato e freddato dal sistema capitalistico che cercò di governare e controllare oltre ogni disuguaglianza, oltre ogni ingiustizia o necessità. Charlie Chaplin sogna, sogna una vita in cui potersi sentire libero di avere una casa, un lavoro e una donna innamorata, ma la realtà atroce, l’unica verità è la fame che lo attanaglia e un lavoro che non possiede. Ecco che Tempi Moderni riesce ad andare sempre oltre di ciò che è, divenendo anche un manifesto degradante della condizione degli operai, sotto pagati e sfruttati ai livelli di una bestia in catene. Mostra in modo puro e indiscusso la disperazione di una classe medio bassa, il popolo, la plebe, il vassallo, il proletariato, lo schiavo, e di come fosse impossibile avere una vita accomodante o auspicabile durante l’era del capitalismo.

Charlie Chaplin – “Pensiamo troppo e sentiamo troppo poco. Più che di macchine abbiamo bisogno di umanità. Più che di intelligenza abbiamo bisogno di dolcezza e bontà”

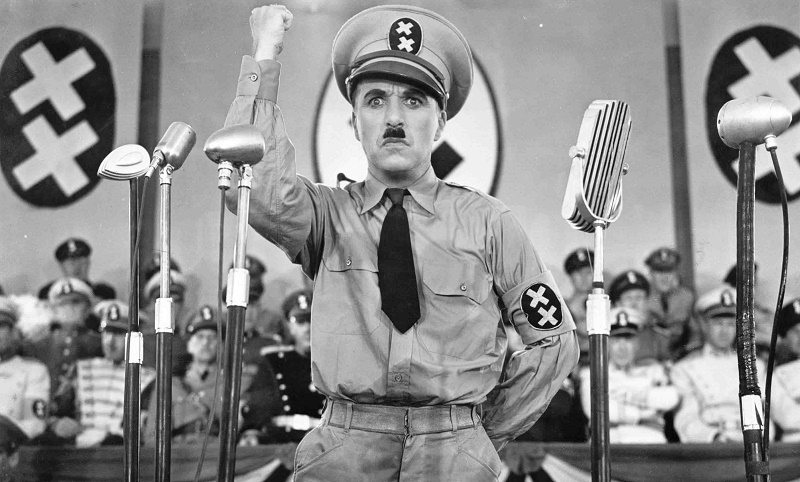

Indimenticabile e coraggioso fu il suo film forse più politico e secolarizzato: Il grande dittatore (1940). Una condanna senza fronzoli o filtraggi ad Hitler e al terzo Reich, in cui Charlie Chaplin veste sia i panni di un imperatore in preda alle sue manie ariane, di perfezione di razza, e sia i panni di un barbiere ebreo. L’uno apre i campi di concentramento e li colma di gente di qualsiasi tipo che non sia un purosangue della sua schiera di eletti, l’altro è quanto mai in uno stato di disagio assoluto: il punto cruciale è quando si assiste al discorso al popolo. Li è Chaplin a parlare, è lui, è Hitler, è il barbiere, è l’essere umano che è andato sgretolandosi. Il discorso è puramente orientato allo spettatore, non all’opera, non al popolo presente nel film. Essendo gli USA in una posizione difficile, sull’orlo di una guerra inevitabile, Chaplin urla e dissemina la sua pellicola di rabbia verso la violenza e il pessimismo che era diventato il padrone di una era da dimenticare, l’umanità era andata persa, smarrita tra le angherie folli di una nazione quale la Germania convinta della sua saccenza etnica e politica. Chaplin non dimentica il senso della beffa, carica il suo personaggio di crudeltà e retorica, capace di conferire con semplicità e intensità, con gusto celato ma evidente di un miglioramento umano che lo spettatore avrebbe dovuto assimilare e comprendere a tutti i costi. Chaplin è abile e si appella ad ogni tipo di umanità. Usa frasi come “pensiamo troppo e sentiamo troppo poco”, provoca lo spettatore, cerca una forma di reazione, non ammette che tutte le buone qualità fossero state sacrificate o peggio svendute per un sogno di vanagloria e per l’accidia più degradante verso ogni forma di odio e di violenza. Chaplin cerca in tutti i modi di invertire i pareri, mirando ad una rotta che andasse totalmente controcorrente, ma giustificata e necessaria. La sua critica forse più aspra però non sortisce solo un senso di inadeguatezza, ma cerca di instillare nell’uomo la speranza che quella miseria psichica, quel cinismo imperante fosse in qualche modo superabile, doveva essere lasciato alle spalle come la peggiore delle vergogne, per poter progredire attraverso quello che era il reale progresso dell’uomo: l’uguaglianza, il potere nelle mani del popolo, perché “le persone hanno la forza di creare le macchine, la forza di creare la felicità.”

Chaplin invoca una rinascita, quella in grado di abbattere ogni barriera, e di stanare le ingiustizie sociali poiché l’odio dei dittatori non è imperituro, e il potere che hanno tolto al popolo, al popolo tornerà, perché la libertà non può essere soppressa.