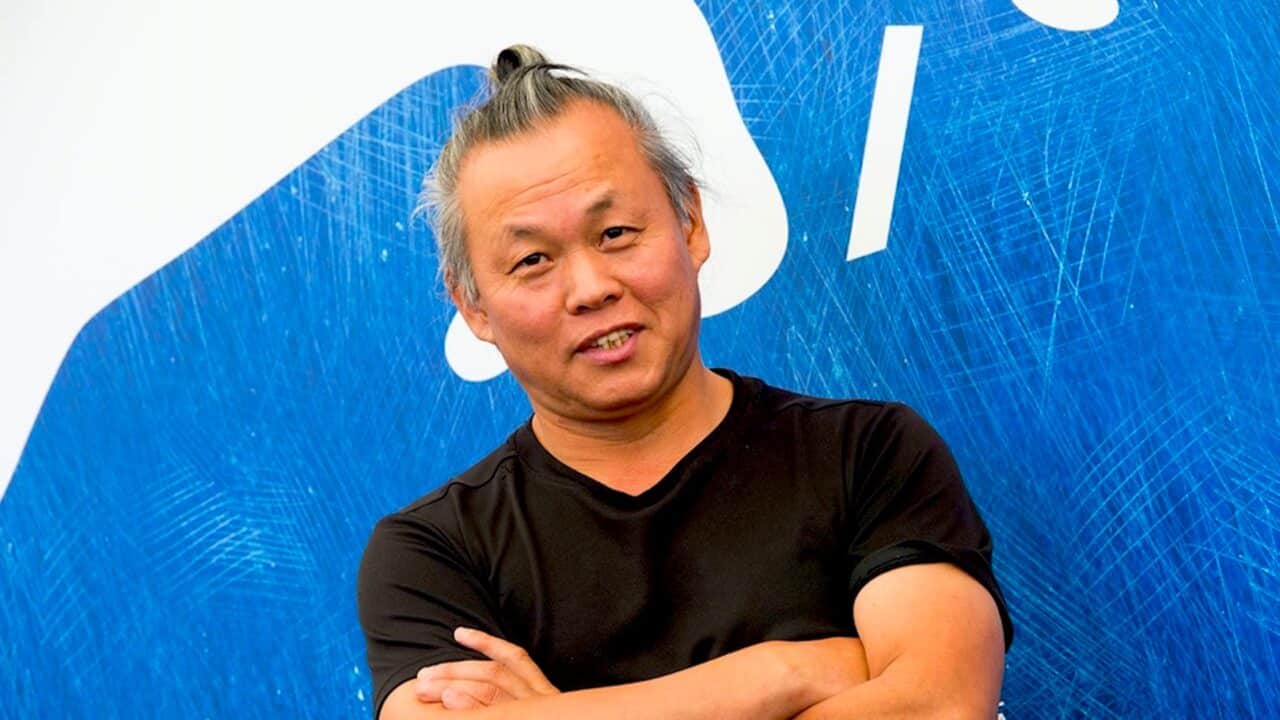

Editoriale | Kim Ki-duk: favola dell’artista che credeva nel cinema

Tormentato e trasognato, poetico e spietato, il regista di culto Kim Ki-duk ha segnato in modo indelebile la storia contemporanea del cinema coreano, tracciandone le coordinate per le generazioni a seguire.

L’odio di cui parlo non è specificatamente rivolto verso nessuno; è quella sensazione che provo quando vivo la mia vita e vedo cose che non riesco a capire. Per questo faccio film: per tentare di comprendere l’incomprensibile.

La vita di Kim Ki-duk è sempre stata avvolta da una coltre di misticismo e mistero, in parte costruita dal medesimo regista e artista sudcoreano. Alcuni passaggi, in particolar modo, sembrano degni di una sceneggiatura. Perché Kim, anzitutto, nasce come agricoltore, che, vista la difficile situazione economica familiare, lavora fino ai 20 anni in fabbrica. Un apprendistato severo, a cui seguirà il volontario arruolamento in Marina, per un periodo lungo cinque anni. Due esistenze, a cui a stretto giro ne seguirà un’altra, quella di pittore per le strade di Parigi. Tutte storie divulgate da lui stesso, a cui abbiamo deciso di credere come si crederebbe ad un abile affabulatore che ci incanta sospendendo ogni dubbio di verosimiglianza.

Tutto quel bagaglio, poi, Kim l’ha trasposto su pellicola, in una sorta di perpetua seduta di psicoterapia. Tutto il suo cinema è sospeso tra la leggerezza del sogno e la greve ferocia della realtà, la sua filmografia è specchio di un’anima fragile ma mai doma, capace di rendersi ampiamente riconoscibile (sia tecnicamente che esteticamente) e al contempo di stravolgere i propri connotati verso inattesi sperimentalismi. Pensiamo alla crudezza del suo esordio, Coccodrillo (1996), o al film che l’ha fatto conoscere al mondo rendendolo capofila nel nuovo cinema coreano, L’isola (2000). Vicende contraddittorie e anticonvenzionali, in cui trionfa la compenetrazione degli opposti.

“Difficile dire se il mondo in cui viviamo sia una realtà o un sogno”

Perché l’odio, in Kim Ki-duk, può scolorare nella fiducia, e la solitudine se condivisa può portare ad una forma forse malsana e forse sbagliata di amore. Proviamo a calare queste argomentazioni nel contesto socio-culturale coreano di inizio 2000, e capiremo quanto di innovativo e provocatorio ci fosse nella proposta di questo 30enne spuntato improvvisamente dal nulla. Va da sé che Kim non si muovesse da solo, ma fosse parte integrante (consapevole o meno, volente o nolente) di un movimento conosciuto come hallyu, una vera e propria Nuova Onda che ha portato ad un incremento vertiginoso della popolarità globale della cultura sudcoreana, trasformando una cinematografia devastata a causa del regime in uno dei movimenti artistici più importanti a livello mondiale.

Perché l’odio, in Kim Ki-duk, può scolorare nella fiducia, e la solitudine se condivisa può portare ad una forma forse malsana e forse sbagliata di amore. Proviamo a calare queste argomentazioni nel contesto socio-culturale coreano di inizio 2000, e capiremo quanto di innovativo e provocatorio ci fosse nella proposta di questo 30enne spuntato improvvisamente dal nulla. Va da sé che Kim non si muovesse da solo, ma fosse parte integrante (consapevole o meno, volente o nolente) di un movimento conosciuto come hallyu, una vera e propria Nuova Onda che ha portato ad un incremento vertiginoso della popolarità globale della cultura sudcoreana, trasformando una cinematografia devastata a causa del regime in uno dei movimenti artistici più importanti a livello mondiale.

Kim diventa ufficialmente un cineasta di culto nel 2004, quando nel giro di una manciata di mesi vince prima a febbraio l’Orso d’Argento a Berlino con La samaritana e poi a settembre il Premio Speciale per la Regia a Venezia con Ferro 3 – La casa vuota. Curiosamente, il momento più alto della sua carriera in Occidente corrisponde al momento più basso in Oriente: in Asia nessuno ne parla, le sue opere passano inosservate perché troppo poco omologate al sistema o troppo criptiche. Ferro 3 sfiora la metafisica, trasfigura il reale e alimenta dubbi, invece di fornire risposte: il percorso dei due protagonisti è ingenuo/irritante e al contempo intrigante, il registro filmico utilizzato sfiora la trascendenza e con la medesima naturalezza affonda le mani nella violenza.

Kim Ki-duk – Tra sogno e incubo, alla perenne ricerca di se stesso

Sullo sfondo, in questo periodo mai esplicitata ma pressoché onnipresente, c’è la denuncia del capitalismo degradante e disumano che genera mostri. L’arco (2005), Time (2006) e Soffio (2007) mostrano la corda di un’ossessività concettuale che lo porta al virtuosismo e alla reiterazione dei medesimi pattern. Accade questo con Kim, come sempre accade coi grandi autori: anche – e, forse, soprattutto – nelle opere minori riusciamo a scorgere in filigrana l’esistenza del cineasta che procede, che modifica o rimodella le proprie convinzioni e che riflette su se stesso. Tutti i film di Kim Ki-duk sono film su Kim Ki-duk; un’affermazione che trova la sua migliore esemplificazione in Dream (2008) e Arirang (2011).

Sullo sfondo, in questo periodo mai esplicitata ma pressoché onnipresente, c’è la denuncia del capitalismo degradante e disumano che genera mostri. L’arco (2005), Time (2006) e Soffio (2007) mostrano la corda di un’ossessività concettuale che lo porta al virtuosismo e alla reiterazione dei medesimi pattern. Accade questo con Kim, come sempre accade coi grandi autori: anche – e, forse, soprattutto – nelle opere minori riusciamo a scorgere in filigrana l’esistenza del cineasta che procede, che modifica o rimodella le proprie convinzioni e che riflette su se stesso. Tutti i film di Kim Ki-duk sono film su Kim Ki-duk; un’affermazione che trova la sua migliore esemplificazione in Dream (2008) e Arirang (2011).

L’importanza di Dream è data dalla sua rilevanza extrafilmica: durante le riprese l’attrice protagonista Lee Na-yeong rischia la vita, nel corso della scena dell’impiccagione. Il film diventa così spartiacque e apice della crisi di Kim, che sospende drasticamente il suo lavoro per 3 anni, tornando alla regia col documentario Arirang. Qui Kim si mette a nudo, avviando una nuova fase della sua carriera fortemente votata alla disillusione e alla ferocia esistenziale, in cui si manifesta apertamente la denuncia sociale prima solo suggerita. Non c’è più nulla da nascondere, da ammorbidire, da smussare; le proprie ragioni non vanno più sussurrate ma urlate. Costi quel che costi.

Dalla parte dell’essere umano abbandonato ed emarginato

Sulla sincerità di questo nuovo approccio si aprono voragini teoriche e artistiche mai del tutto risolte. Per molti, persino il successivo Pietà (2012), che vince il Leone d’Oro a Venezia, rientra nella parabola discendente dell’artista coreano. Una vittoria ampiamente annunciata, arrivata “prima che sia troppo tardi” forse come riconoscimento all’intera carriera più che al singolo progetto. Sull’onda della rinnovata popolarità, Kim con le opere successive (soprattutto Il prigioniero coreano, 2016) metterà al bando i formalismi per puntare alla concretezza e alla frontalità. L’ultimo Kim Ki-duk è smaccatamente politico, rappresentante di un cinema civile sempre bisognoso di schierarsi dalla parte dell’essere umano ostracizzato e condannato.

Sulla sincerità di questo nuovo approccio si aprono voragini teoriche e artistiche mai del tutto risolte. Per molti, persino il successivo Pietà (2012), che vince il Leone d’Oro a Venezia, rientra nella parabola discendente dell’artista coreano. Una vittoria ampiamente annunciata, arrivata “prima che sia troppo tardi” forse come riconoscimento all’intera carriera più che al singolo progetto. Sull’onda della rinnovata popolarità, Kim con le opere successive (soprattutto Il prigioniero coreano, 2016) metterà al bando i formalismi per puntare alla concretezza e alla frontalità. L’ultimo Kim Ki-duk è smaccatamente politico, rappresentante di un cinema civile sempre bisognoso di schierarsi dalla parte dell’essere umano ostracizzato e condannato.

Di quell’abbandono e di quella persecuzione, leit motiv di una filmografia, Kim si sentiva parte integrante, e sentiva la necessità di narrarlo ed esporlo senza remore. Esorcismo e catarsi, e una costante ricerca di equilibrio che mancherà sia all’Europa e all’Occidente, che l’hanno tenuto in palmo di mano per quasi 20 anni, che alla Corea del Sud, che l’ha rigettato come corpo estraneo riconoscendone tardi il talento e l’influenza sulle generazioni a seguire. Ci torna alla mente Primavera, estate, autunno, inverno… e ancora primavera (2003), di cui Kim è sia regista che protagonista nei panni di un discepolo che impara un’importante lezione: la vita è un’eterna coazione a ripetere, che segue la circolarità imperturbabile delle stagioni. Si può essere felici? Sì, forse. Basta assecondare serenamente questa logica.