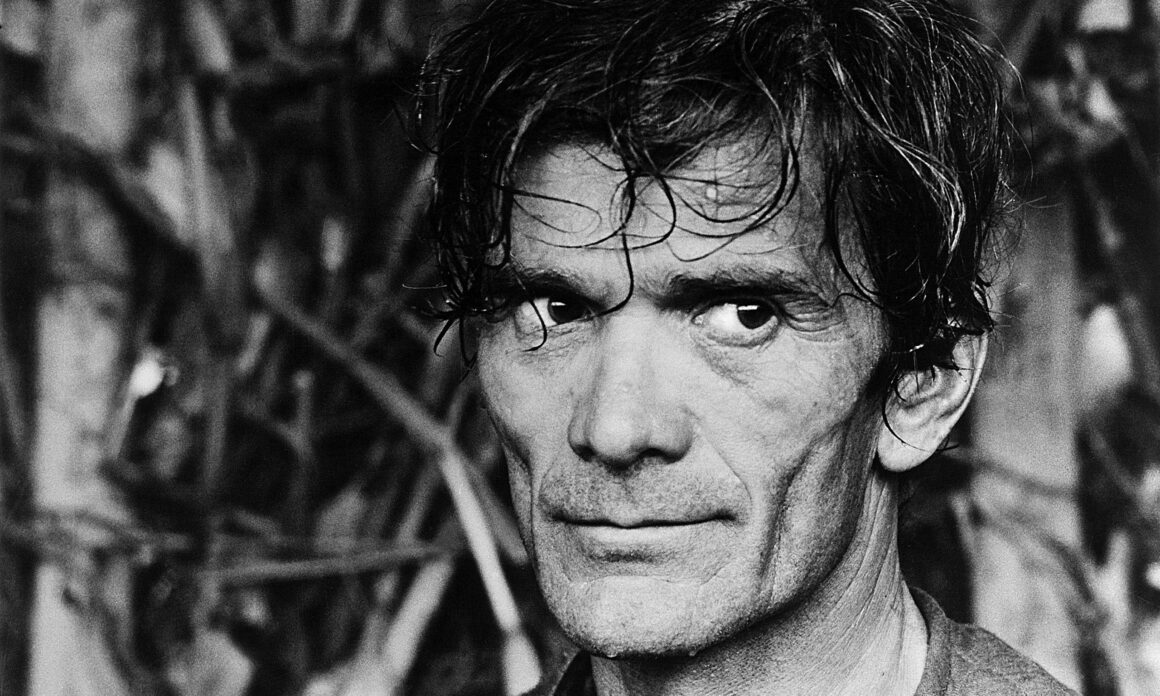

Pier Paolo Pasolini: il pensiero e la poetica dell’autenticità in 11 film

La poetica e i film di Pier Paolo Pasolini, l’intellettuale che trovò nel cinema un’altra forma di scrittura.

Il 5 marzo 1922 nasceva a Bologna Pier Paolo Pasolini, intellettuale che sacrificò la sua voce d’autore per lasciare spazio alle voci dei suoi personaggi sottoproletari, autentici nella loro vitalità non ancora corrotta dal conformismo borghese. Salvo poi, prima della fine, recuperarla per gridare la resa al nuovo volto del potere.

“(…) attratto da una vita proletaria/ a te anteriore, è per me religione / la sua allegria, non la millenaria / sua lotta: la sua natura, non la sua / coscienza: è la forza originaria / dell’uomo, che nell’atto s’è perduta, / a darle l’ebbrezza della nostalgia, / una luce poetica: ed altro più / io non so dirne, che non sia / giusto ma non sincero, astratto / amore, non accorante simpatia…”: in questi versi, tratti da un passaggio della raccolta poetica Le ceneri di Gramsci, Pier Paolo Pasolini confessa di seguire la sola religione dell’allegria proletaria, quel contatto diretto, affatto mediato dal pensiero e dal suo continuo inibente voltolare, con la sorgente stessa della vita.

I sottoproletari, a differenza di come la vedeva Gramsci e, prima di lui, Marx, non hanno coscienza di classe e non possono farsi strumenti di una lotta contro i padroni, ignari di ideologie e dialettiche perché troppo impegnati a guadagnarsi il pane necessario alla sopravvivenza individuale. Gli anni della stesura, dal 1951 al 1956, sono i primi trascorsi a Roma, dopo l’addio a Casarsa, nel Friuli materno della sua prima età adulta, addio resosi necessario a causa di uno scandalo omoerotico che lo aveva investito: anni duri, di grande precarietà economica, ma anche di scoperta di una vocazione intellettuale interdisciplinare che, nel giro di poco, lo avrebbe spinto a cercare nel cinema una nuova forma di scrittura, un mezzo di maggiore sintesi, rispetto alla letteratura, per rappresentare quella realtà il cui accesso spesso gli sfuggiva nell’esperienza quotidiana e che, per questo, forse per compensazione, intendeva riprodurre nei film.

Pier Paolo Pasolini e la capacità di annullare sé stesso nei personaggi

Pier Paolo Pasolini (Bologna, 5 marzo 1922 – Roma, 2 novembre 1975)

I primi film di Pasolini regista intrattengono con la sua produzione narrativa un rapporto di continuità e sorellanza: sono, infatti, film che portano sulla scena, grazie all’immagine, cesellata in senso figurativo e con una vera e propria passione per i volti, che s’aggiunge al racconto potenziandone la forza evocativa, quei “ragazzi di vita” di cui aveva seguito e fissato le gesta sulle pagine dei suoi romanzi.

In Accattone (1961), lungometraggio che doveva essere finanziato da Fellini, il quale all’ultimo si tirò indietro preoccupato dall’inesperienza di Pasolini, il ragazzo di vita si chiama Vittorio Cataldi ed è un giovane sottoproletario che vive alla giornata, prima mantenuto da una prostituta e poi innamorato di un’altra, alla costante ricerca di una redenzione che si rivela impossibile, raggiunta forse soltanto nella morte: la società non rinuncia alle sue strutture granitiche, alle sue logiche di potere e non ha alcun interesse nell’abbattere i meccanismi di rimozione che mantengono gli ultimi invisibili ai primi.

In Mamma Roma (1962), lo stesso schema si ripete: la redenzione desiderata dalla protagonista, una prostituta che vorrebbe affrancarsi dalla sua condizione per amore del figlio, non si compie, le strutture sociali preesistenti si replicano identiche a sé stesse fagocitando, nei loro automatismi di sopraffazione, chi, illudendosi di sovvertirli, finisce per subirli e per considerarli un destino.

Nel mediometraggio La ricotta (1963), l’attacco al mondo borghese è frontale, anche se scisso – e dunque già attraversato dal dubbio – tra il personaggio di un nuovo “accattone” e quello di un regista autocompiaciuto: la fame che attanaglia Stracci, una comparsa sul set di un film che ricostruisce la passione di Cristo in cui figura come il ladrone crocifisso accanto a Gesù, lo conduce a una ricerca spasmodica di cibo che, infine, lo uccide. Al regista, constatata la morte “in croce” della sua comparsa, non resta che commentare: “Povero Stracci. Crepare… non aveva altro modo per ricordarci che anche lui era vivo…”.

Nel testo critico Intervento sul discorso indiretto libero, Pasolini scriveva che “nel caso che un autore sia costretto, per rivivere i pensieri del suo personaggio, a rivivere le sue parole, vuol dire che le parole dell’autore e quelle del personaggio non sono le stesse: il personaggio vive dunque in un altro mondo linguistico, ossia psicologico, ossia culturale, ossia storico”: rinunciare al suo mondo linguistico, e quindi psicologico, culturale, storico, per far parlare i personaggi – sottoproletari, e pertanto più vicini alla sorgente della vita – con la loro vera voce e le loro vere parole è stato quanto Pasolini ha fatto nella prima fase della sua ricerca cinematografica, prima di abdicare alla realtà per ritornare al mito e chiedere alla figura di sovrapporsi alla lettera e rivelarne una verità fino ad allora sfuggente.

Dal cinema-verità al mito: la disaffezione per la realtà

Pasolini trovò nel cinema un mezzo espressivo altro, per certi versi superiore, alla letteratura. Fu sempre intellettuale asistematico ed eclettico, insofferente ai tentativi di auto ed eteroconfinamento.

Se Il Vangelo secondo Matteo (1964) e Uccellacci e uccellini (1966) segnano la fase di passaggio tra il primo Pasolini neorealista e il secondo allegorista, è con Edipo Re (1967) e Medea (1969), riscritture di Sofocle ed Euripide, che Pasolini mostra di voler ampliare il proprio discorso sull’uomo insinuandosi nelle sue screpolature nucleari, quelle indagate in primo luogo dalla psicoanalisi: il rapporto con il materno e il paterno, la scoperta dell’esistenza di un terzo elemento che separa la coppia e sbecca indelebilmente la beatitudine della relazione fusionale. Il mito traduce in simboli inquietudini reali, non elaborabili attraverso le componenti denotative, più letterali, del linguaggio.

La realtà, che aveva cercato di rappresentare fedele a sé stessa, gli appare ora una questione più profonda, al di là del sociale, e persino dolorosamente frantumata: dal documentarismo è necessario tornare alla pura letteratura, a cui il cinema apporta il sovrappiù proprio della plasticità visiva, stretta parente della pittura: nel suo Decameron (1971), nei suoi Racconti di Canterbury (1972) e nel suo Fiore delle mille e una notte (1974), opere che insieme formano l’ariosa Trilogia della vita, l’utopia (r)esiste nella dimensione del sogno, prima di essere sconfitta definitivamente, come dimostra l’ultimo film realizzato prima di morire, dall’egemonia borghese. La degradazione dei corpi in rituali sessuali mercificanti, così come rappresentata nel deliberatamente ‘scandaloso’ Salò e le 120 giornate di Sodoma (1975), intende suscitare in chi guarda una riflessione sulla schiavitù nascosta dietro spoglie apparenti di libertà, nuovo volto assunto dal potere, effigie ultima del vecchio, sempiterno fascismo.