Conversazione con Giacomo Abbruzzese: dai cortometraggi degli esordi fino a Disco Boy

Nella nostra intervista Giacomo Abbruzzese, vincitore a Berlino per Disco Boy, ci svela tutte i dettagli del suo cinema, dagli esordi a oggi.

Giacomo Abbruzzese è stato l’unico regista italiano in concorso alla Berlinale 2023. Il suo lungometraggio d’esordio, Disco Boy, ha vinto l’Orso d’argento per la fotografia, curata da Hélène Louvart. Ma Abbruzzese ha alle spalle una lunga carriera da regista di cortometraggi e documentari. Il corpus di opere che compongono la sua filmografia presenta una visione originale della realtà, radicata nella storia del cinema e in grado di restituire una lettura del presente complessa e mai banale.

In occasione della presentazione di Disco Boy a Bologna, abbiamo avuto modo di discutere con Giacomo del film, del suo lavoro e della sua concezione di cinema.

Il tuo rapporto con il cinema è viscerale. Sembra che nella tua poetica il linguaggio e l’immaginario filmico si caratterizzino come strumenti atti, da un lato, a riflettere sulla realtà che ti circonda. Dall’altro lato, essi sono dei mezzi che ti aiutano a riconsiderare il rapporto fra il tuo vissuto individuale/personale e una sorta di storia collettiva del tuo tempo. Ciò è frutto di un processo creativo programmatico o è più legato a un rapporto istintuale con il mezzo filmico?

“Trovo quest’analisi molto puntuale. La mia pratica cinematografica, effettivamente, ha un aspetto istintivo, soprattutto per quanto riguarda la narrazione e quello che voglio raccontare. Da questo punto di vista non sono per niente programmatico. Per esempio, il fatto di aver deciso di raccontare, in Disco Boy, la storia di un soldato che diventa ballerino – diciamo così – o l’interesse per il MEND (Movimento per l’Emancipazione del Delta del Niger), non è stato frutto di pianificazione. Improvvisamente “sbatto” in qualcosa di questo tipo e mi rendo conto di volerla raccontare, perché mi parla nel profondo e mi permette di descrivere determinati aspetti del mondo in cui vivo.

Per quanto riguarda invece la regia sono molto più programmatico. Per esempio preparo sempre un découpage, che condivido molto prima delle riprese con il direttore della fotografia. Tra l’altro Hélène Louvart (la d.o.p. di Disco Boy), in un’intervista rilasciata a Hollywood Party, ha ribadito la diversità del mio approccio rispetto a quello di altri registi, molto più istintivi, che, come Alice, (Rohrwacher ndr) per esempio, orientano molto la propria regia alla ricerca dell’elemento inatteso sul set. Nel caso mio invece, in termini di regia, è tutto preparato a tavolino. Poi ovviamente anche a me capita di scontrarmi con l’imprevedibilità della realtà nel momento delle riprese. Quando ciò si verifica, cerco sempre di capire se è il caso di “perdere il controllo” e lasciarsi guidare dall’ispirazione del momento. Per questo non amo girare in interni, con due attori… Non è proprio nelle mie corde. Invece mi piace che ci siano eventi esterni, come pioggia, vento, location particolari, che mi permettano, in qualche modo, di pormi in un rapporto dialettico con la realtà, nonostante abbia magari preparato già tutta la messa in scena in maniera sistematica. Cioè io creo un dispositivo il più preciso possibile e poi faccio in modo che questo dispositivo possa accogliere la realtà. Attraverso questo scontro, per così dire, creo la vita del film.”

Hai fatto, nel tuo cinema, un percorso narrativo molto interessante. Sei passato da una narrazione che procedeva per analogie e simbolismi e scomponeva la linearità del racconto tradizionale a una più lineare, interessata a seguire percorsi più comprensibili. In realtà questa nuova linearità è solo apparente. Essa risulta, a uno sguardo attento, più rizomatica, per quanto riguarda le interrelazioni fra immaginario filmico, realtà sociale e possibilità delle tecnologie di ripresa. Disco Boy può considerarsi come un ideale punto di convergenza di queste due tendenze che interessano il tuo cinema?

“Certamente. Infatti nel prossimo film che sto preparando, questo aspetto sarà ancora più esplicito. Già in Disco Boy, rispetto ad altri miei lavori, come per esempio Fireworks (2011), ho puntato di più sull’empatia per i personaggi. Sempre a modo mio, ovviamente.

Fireworks era più concettuale come film. Una delle scommesse di Disco Boy è stata quella di andare oltre il concetto di partenza, per creare dei personaggi, a cui, per certi versi, si potesse adattare la narrazione stessa, quasi autonomamente.”

Giacomo Abbruzzese. Un cinema giovane

Sei uno di quei rari autori in grado di raccontare la gioventù. Non i giovani, ma l’idea astratta che racchiude quei sentimenti, confusione, idealismo e spaesamento, che si provano fra adolescenza e post-adolescenza. Perché la scelta di una tale materia narrativa? Quanto ti senti vicino a quell’età? Il cinema contemporaneo dà una rappresentazione soddisfacente della gioventù, secondo te?

“Mi sento vicino a questa generazione. Frequento più questa generazione di venti/trentenni che quella dei quaranta/cinquantenni.

Da un lato mi sento più vicino alle problematiche di questa generazione. Dall’altro, semplicemente le trovo più affascinanti da esplorare, da un punto di vista cinematografico.

Ci sono registi che concentrano le loro narrazioni attorno all’adolescenza. Sebbene con This is the Way (2013) abbia toccato l’argomento, in generale, io non ho un’idea precisa legata a questa fase della vita. Penso perché mi interessa molto di più indagare quel momento della vita in cui già, magari, si ha un’identità più solida, anche se non del tutto costruita. E quest’età, attorno ai vent’anni, è un momento dove non ti stai più proprio costruendo, ma stai tentando di cambiare la tua vita.”

Poi mi interesso genuinamente ai gusti musicali e visivi di questa generazione – il tipo di immagini che guarda e produce. In generale cerco di rimanere aggiornato sulle tendenze dell’arte contemporanea. Invece al cinema vado a vedere più film del passato (dagli anni sessanta agli ottanta, soprattutto). Purtroppo il cinema contemporaneo spesso mi delude, con le dovute eccezioni. Per esempio ritengo Tàr (Field, 2022) un capolavoro.

Per rispondere alla questione su come il cinema rappresenta i giovani, ricorro alla mia esperienza. Durante questo giro di presentazioni che sto facendo, una delle cose che mi ha colpito e toccato di più è stato proprio vedere le sale piene di giovani – con l’unica eccezione, per il momento, di Bologna, dove l’età media era un po’ più alta. Ho potuto ricevere direttamente i pareri, sul film, di alcuni di questi ragazzi. Pareri che potrei agevolmente sintetizzare in “finalmente un film con dei codici visivi e linguistici, che sentiamo vicini”.

Questo per dire che probabilmente il cinema contemporaneo, in particolar modo quello italiano, raramente tenta di raccontare questa età con strumenti estetici adeguati. Soprattutto, certo cinema d’autore (italiano) è incentrato sulle nevrosi di quaranta/cinquantenni borghesi. Ritengo, tra l’altro, che sia anche questa una delle cause per cui i giovani si interessano sempre meno al cinema e preferiscono rifugiarsi nella serialità. È più facile dare la colpa agli altri, ai ragazzi in questo caso, per l’assenza delle nuove generazioni nelle sale. Invece sarebbe più opportuno che noi cineasti facessimo i conti con la nostra capacità di rapportarci ai desideri e all’immaginario di quel tipo di pubblico.”

Nel tuo cinema, emerge uno scontro/incontro mai banale fra un’idea di vita arcaica, legata ai territori e alle comunità che abitano i luoghi delle tue storie – spesso raccontate con un’attenzione documentaristica – e i cambiamenti sociali e tecnologici che si insinuano in tali luoghi. Pensi che il cinema possa farsi traccia e testimonianza del continuo divenire del mondo, ancora oggi in tempi di social media e real-time news?

“Soprattutto in questi tempi. Dato che c’è una proliferazione di istantanee, sia con i social che con i media tradizionali. Per vocazione, le immagini da questi prodotte si presentano come cronaca del quotidiano. Non hanno mai – forse non è neanche nelle loro intenzioni averla- una certa distanza da ciò che ritraggono. Il compito del cinema invece, ancora di più oggi, è quello di guardare le cose proprio con una certa distanza. Il cinema dovrebbe restituirci una prospettiva un po’ più profonda, attraverso un’ottica più universale e fuori dal tempo. In qualche modo se riesci ad adottare una simile prospettiva nel tuo fare cinema, allora i tuoi film non invecchiano. Il film rimane.

Per esempio, la genesi di Disco Boy risale a dieci anni fa, ma il film mi sembra più attuale che mai. Spesso, come artista, senti delle cose che sono ancora nell’invisibile, per così dire. Ci sono delle potenze inespresse che senti che stanno per arrivare e tu le traduci in immagini, in suoni. Per un’altro verso, se hai questo sguardo vicino-distante è come se fosse un dipinto. Riesci in qualche modo a situare il film in un’ottica un po’ più vasta. Almeno è quello che tento di fare io. Vorrei che il film fosse in grado di raccontare il suo tempo e simultaneamente potesse situarsi fuori dal tempo per raccontare l’umano.

Per quanto riguarda le comunità arcaiche e il loro rapporto con i cambiamenti, determinati dal moderno, forse è da riferire al mio aspetto pasoliniano. La modernità non è sempre benefica. Il progresso è stato importante, lo è ancora, ma il valore positivo, diciamo, del progresso non è automatico. É molto pericoloso credere all’automatismo progresso-positivo. Perché una simile prospettiva riguarda spesso solo determinate classi sociali, che si riescono a inscrivere in questa modernità. Mentre altre rimangono inevitabilmente indietro e totalmente sconnesse, senza neanche la capacità di interpretare la modernità che arriva. Forse è anche sbagliato parlare di modernità. Penso sia più appropriato dire contemporaneità.”

Progresso tecnologico forse...

“Sì progresso tecnologico… Ho l’impressione che oggi ci sia troppo poco dibattito. Tutto è presentato come inevitabile e ineluttabile, quando spesso si tratta di scelte politiche. Con queste si può concordare o meno, ma il problema è che non vengono mai presentate in questi termini. Ogni cambiamento o direzione, impressa al mondo da chi ha facoltà di decidere, non viene presentata come una scelta arbitraria, determinata da credenze specifiche. Viene spacciata per l’unica strada percorribile dall’umanità. Questa è stata la grande vittoria del capitalismo attuale. Cioè presentare l’assetto ultracapitalista come uno stato dell’esistenza assoluto: se una società non cresce continuamente è un fallimento. Ora dico una cosa banale. Ma che questa crescita infinita non si possa sposare con una realtà di risorse limitate è un fatto.

Poi mi affascina questa cosa dell’umano, di voler vivere sempre al di là dei propri mezzi. La cosa mi diverte anche. É ovvio però che la questione andrebbe posta in maniera più concreta. In questo l’uomo è incredibile, perché è sempre capace di vivere costantemente nella negazione della propria finitezza esistenziale. Insomma l’uomo è fugace, fragilissimo e connesso con tutto, eppure ciò viene costantemente dimenticato, perché nel quotidiano ci dobbiamo confrontare con mille problemi, veri o presunti, a causa dei quali la nostra dimensione assoluta viene messa da parte. Per questo ritengo che il cinema sia uno strumento che ci può permette di guardare a noi stessi con un occhio esterno.”

L’identità, soggettiva e sociale, è un altro dei temi del tuo cinema. Spesso tratti di individui liminari. Apolidi, combattuti fra attaccamento alle proprie radici e ricerca disperata e furiosa di una nuova posizione, spirituale e materiale, nel mondo. Puoi parlarcene?

“Mi affascinano questo tipo di personaggi. Sicuramente anche perché sono legati al mio vissuto e alla mia storia. Quindi ancora una volta non è programmatico. Istintivamente sono attratto da questo tipo di personaggi e, sentendoli vicini, mi viene voglia di raccontarli.”

La poetica di Giacomo Abbruzzese: il Cinema è movimento

Da una certa prospettiva sembra che in questo tuo interesse vi sia un legame, forse solo sotterrano e inconscio, con le teorie sulle identità nomadi nell’epoca del postumano. Ritieni di star dando voce a soggettività riconfigurate, al di fuori delle categorie identitarie tradizionali del secolo passato, come patria, identità binaria, etc.? A identità in movimento per così dire? – Disco Boy tratta di migrazioni con un filtro direi quasi unico, nel panorama contemporaneo.

“Da un lato tutto ciò che è stanziale mi interessa di meno. Ciò che è in movimento, in metamorfosi e letteralmente in rivoluzione mi affascina sempre di più. Il cinema alla fine é movimento. È un’evidenza secondo me.”

Nel tuo cinema la figura dell’acqua, dell’elemento fluido, ritorna sempre. Fluidità dell’acqua come simbolo dell’esistenza, del movimento?

“Certo. Inoltre l’acqua in qualche modo porta la memoria. In Disco Boy, per esempio, l’ambiente acquatico è la memoria dell’amico morto e dall’altro lato è l’ambiente dello scontro fra Aleksei e Jomo. É sempre acqua, sia che si tratti di quella della Senna, sia che si tratti di quella di un fiume nel Delta del Niger. Infatti dopo lo scontro lì, sulle rive del fiume, il protagonista seppellisce Jomo perché non ha potuto seppellire il suo amico, morto nelle acque francesi. L’acqua ci riporta a ciò che siamo, al nostro passato e crea ponti fra spazio e tempo. Disco Boy racconta delle storie disparate che sono legate in qualche maniera dall’acqua.

Secondo me, un regista – a cui sono molto legato – che ha indagato al meglio la questione dell’acqua, è Tsai Ming-Liang. Poi la tematica dell’acqua va al di là delle culture. Non è legata solo a quella occidentale.

Io spesso, come ho accennato prima, per i miei film, parto da una situazione ben precisa, documentata, come la questione dell’Ilva in Fireworks o il MEND e la Legione Straniera per Disco Boy, poi procedo per astrazione e cerco l’universale in tutto ciò. Questo è il processo che mi interessa. E la questione dell’acqua – ma lo stesso discorso si potrebbe fare, ad esempio, anche per la rappresentazione della danza in Disco Boy – è questa: cosa racconta, alla fine, l’acqua in relazione all’uomo. Non si tratta insomma solo di una fascinazione figurale, magari da far risalire a qualche tradizione pittorica.”

Cosa ti affascina nel modo di riprendere l’acqua? Cosa comporta riprendere l’acqua, in termini di gestione delle riprese?

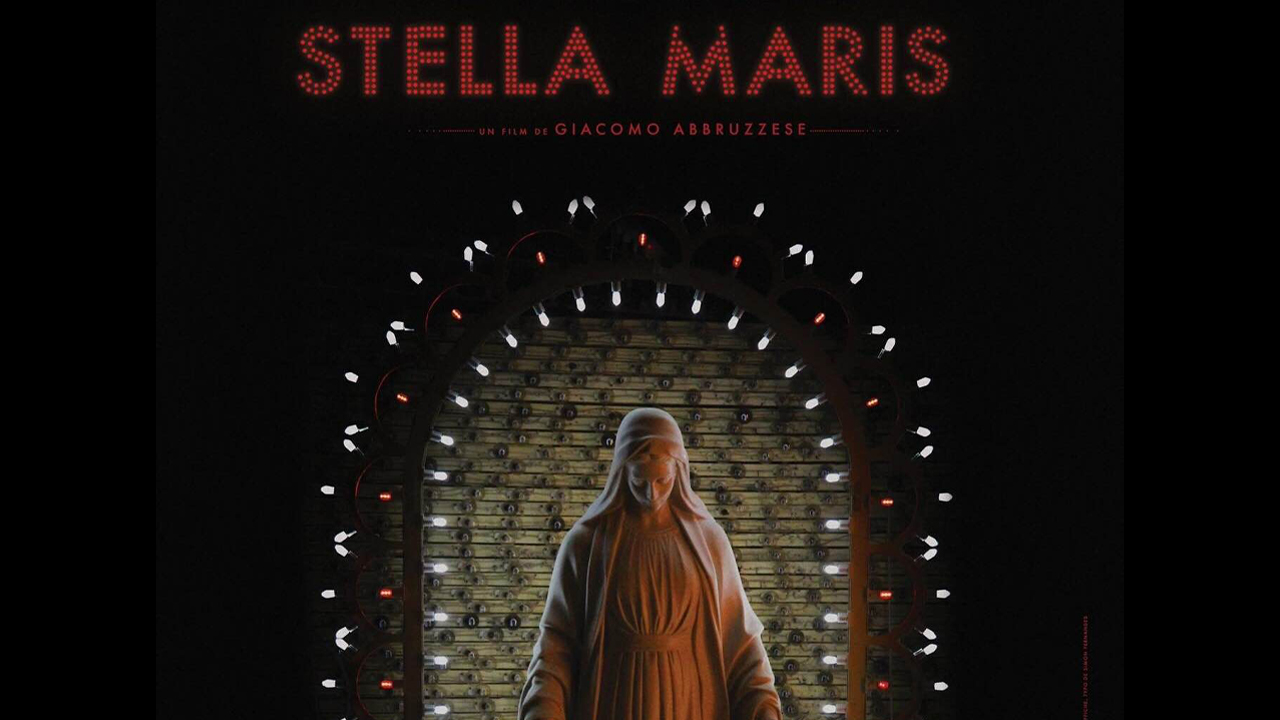

“L’acqua è sempre in movimento, come dicevo prima, dunque è il soggetto ideale per il cinema, arte del movimento. Poi, sono affascinato dalla sfida di girare in questo elemento, che si pone come una delle location più difficili da gestire. Mettere i personaggi che mi interessa filmare, immediatamente, in una situazione di stress, spinge gli stessi attori, a dare il massimo. In Stella Maris (2014) e Disco Boy ci sono scene con personaggi realmente in acqua, in situazioni estreme, per di più. Sono scene al limite di quello che si può fare oggi nel cinema.”

Sembra quasi che emerga nel tuo cinema una tendenza inaspettata all’azione. O almeno a filmare azioni estreme, come accade nel già citato scontro fra i due protagonisti di Disco Boy, girato nella giungla africana con una videocamera termica. Questa sequenza, per certi versi, ricorda un film lontanissimo per estetica, messa in scena e contenuti, dal tuo cinema: Predator (Mc Tiernan, 1987).

“A dire il vero io, Predator, non l’ho mai visto. Va da sé che non ho pensato assolutamente a quel film. Sin dall’inizio sapevo che non volevo e non potevo filmare questo scontro in maniera tradizionale. Secondo me un corpo a corpo fra un legionario, vestito da legionario e Jomo, un terrorista, quasi a torso nudo, non avrebbe mai funzionato… Sarebbe stata una roba ridicola, o comunque degna dei cliché della saga di Rambo.

Avevo dubbi sulla messa in scena da adottare, affinché questo momento del film non risultasse banale o scontato. Eppure, nonostante ciò, volevo fare sì che proprio questa fosse la scena madre del film. Con questa scena introduco uno scarto evidente fra la prima e la seconda parte e il film comincia a virare verso qualcos’altro. Ci voleva un gesto forte e ci voleva qualcosa che creasse, appunto, un buco nero all’interno del film. Grazie alla camera termica, in qualche modo, i corpi si iniziano a contaminare. Si ripete per una seconda volta, sotto forma della metafora del combattimento corpo a corpo, il motivo della danza (la prima è quella africana e la terza quella finale), tramite il quale il legame fra Aleksei e Jomo assume un valore simbolico fondamentale.”

Questa risposta ci porta alla domanda successiva. Hai mostrato fin dall’inizio della tua carriera una grande capacità di fare tue e utilizzare, in termini prettamente cinematografici, tutte le nuove tecnologie di ripresa. Dagli smartphone alle camere mirrorless. Qual è il tuo rapporto con le tecnologie digitali di ripresa, in costante evoluzione?

“Mi è sempre interessato nel cinema, già da Droga Party (2006) e Passing (2007), la questione di poter integrare nella narrazione filmica altri tipi di immagini, non pensate per il cinema alla base: camere di sorveglianza, monitor, etc… This is the Way, per esempio, lo girai nel 2013 con uno smartphone, quando tale pratica non era ancora molto diffusa. Tra l’altro tutti pensarono fosse in 16mm, quando lo presentai a Torino.

Questo uso di diversi sistemi di ripresa mi affascina sempre, perché, in generale, mi interessa la contaminazione. Mi piacciono anche i cocci. Non mi piacciono le cose troppo unitarie. Mi annoiano le cose ultracoerenti. Quei film girati seguendo una sola palette cromatica, dall’inizio alla fine, mi annoiano parecchio.

Mi interessa che un film, sia da un punto di vista narrativo che estetico, mi faccia fare un viaggio, letteralmente. Cioè mi porti fuori da me stesso. Che sia un attraversamento di spazi, soggetti, stati dell’essere. Quindi, per esempio anche i colori devono accompagnare un simile viaggio.

In Disco Boy, essendo un lungo, ho avuto il tempo per sperimentare. Ho potuto esplorare a livello cromatico. Ho tessuto così dei legami tra parti lontane del film o giustapposte. Pensa al momento in cui Jomo viene pittato con la vernice bianca e rossa e poi vedi, nel bus bielorusso, uno degli ultras con un trucco simile. O altre cose che comunicano più a distanza. È importante per me uno studio, non fine a sé stesso, dei colori. Ritengo fondamentale la capacità dei colori di accompagnare e sottolineare la narrazione in termini espressivi. La camera termica mi ha permesso, per esempio, di usare quei colori che ritornano diegeticamente. Sono colori che possono esistere, verosimilmente, in una discoteca, ma noi li abbiamo visti lì nella psichedelia della camera termica…”

La sacralità dell’immagine in una narrativa “sconsacrata”

Il rapporto fra immagine e scrittura, nel cinema contemporaneo, anche quello che si vorrebbe indipendente o documentaristico, è spesso sbilanciato in favore della seconda. Si può riscontrare una tendenza asfissiante a cercare di ricondurre entro i classici schemi narrativi, da manuale di sceneggiatura, o se vogliamo, da viaggio dell’eroe, qualsiasi tipo di soggetto. E quel che è peggio qualsiasi rappresentazione del reale. Questo, oltre che standardizzare ogni racconto, spesso conduce alla costruzione di una serie di immagini, quand’anche piacevoli e corrette, comunque banali. Nei tuoi lavori invece si nota un’attenzione maniacale nel costruire delle immagini complesse, dal valore iconico, attraverso cui raccontare le tue storie o le porzioni di reale su cui getti lo sguardo. A volte sembra che le storie stesse prendano forma a partire proprio da queste immagini. Così che le tue narrazioni hanno la qualità di seguire traiettorie non convenzionali, tracciate sul solco di una sorta di rapporto aperto fra sceneggiatura e intuizioni visive del momento. Puoi dirci qualcosa sul tuo rapporto con la scrittura di una storia per il cinema?

“Sono d’accordissimo con questa analisi, soprattutto per quanto riguarda la scelta delle immagini iconiche e complesse. É proprio quello che cerco di fare da sempre.

Diversi miei film – forse meno Disco Boy – nascono da immagini. Per esempio Fireworks nasce dall’immagine dell’Ilva che esplode in un tripudio di fuochi d’artificio. Quell’immagine mi si è presentata come un’epifania e così vi ho costruito una storia attorno. Lo stesso è stato per Stella Maris. Il film nasce da un’immagine. Ero andato a mare, a Polignano e ho immaginato, immediatamente, una barca con sopra una madonna che prendeva fuoco.

Questi film chiaramente partono da un’immagine.”

Anche per I santi (2021) hai fatto un lavoro di ricerca iconografica molto attento?

“Assolutamente. Però a dire il vero I santi, come Disco Boy, nasce più da un incontro con una persona. Poi questi incontri diventano astrazione.

I santi nasce dalla storia di un tossico di Taranto, Aldo Cinquantacentesimi. Io ho voluto immaginare, da un lato, la storia della sua infanzia e, dall’altro, un evento di quando aveva una ventina d’anni. Mi ero fatto l’idea che questo personaggio, ultimo tra gli ultimi e blasfemo, fosse, in qualche modo, toccato da una sorta di grazia. Era una presenza mistica nella città. Sembrava avere il dono dell’ubiquità. Tu lo vedevi in un punto della città. Ti spostavi, in macchina, da un’altra parte di Taranto e te lo ritrovavi lì. Inoltre considera pure che questo si faceva di eroina non so da quanto, almeno trent’anni e comunque era rimasto quasi uguale. Nonostante tutto trasmetteva sempre un’energia di fondo positiva. Per me era un soggetto davvero straordinario. Era chiaramente qualcuno… di “protetto”, in qualche modo. Ne sono rimasto affascinato…

Partendo da lui, perciò, ho voluto raccontare la questione, presente nelle Scritture, di come, per alcuni, entrare nel Regno dei cieli sia come far passare un cammello dalla cruna di un ago. Soprattutto per i giusti. Insomma mi interessava sottolineare questo sguardo di grande empatia con gli ultimi, presente nel Nuovo Testamento. Questa cosa è a mio parere ultrarivoluzionaria, nonostante le sue successive strumentalizzazioni, attuate da varie forme di potere. Ribadisco che, per me, il nucleo di questo pensiero è fortemente rivoluzionario: dare una speranza a chi non ha nessun orizzonte, se non quello della sopravvivenza giornaliera!

Tornando ad Aldo, una sera, mentre giravo il corto, l’ho incontrato casualmente. Stavo cenando da solo – avevo bisogno di star da solo quella sera – e lui arrivò, si mise a lato di dove stavo mangiando – sembrava quasi un corvo appollaiato – e ovviamente mi fece la solita domanda: ‘i tieni cinquanta centesimi? Io gli diedi cinquanta centesimi e gli chiesi: Beh come stai? Lui: sempre ‘a stess vita emmerd’ . C’è tutto in questa risposta!

L’altra cosa incredibile è che mentre giravamo, alle tre del mattino, in un posto sperduto di Taranto, sentiamo il suo caratteristico vociare, atto ad attirare l’attenzione. Insomma mentre giravamo un film ispirato a lui, fondamentalmente, ci venne a trovare sul set…

In ogni caso per tornare alla domanda, l’ispirazione de I santi, al netto della ricerca iconografica, comunque presente, viene da una persona reale, che ho incontrato. E il mio film è un omaggio, attraverso questa persona, a tutti quegli individui che vivono ai margini, in questa condizione quasi sacra, per così dire.”

Tu stabilisci un forte legame tra immagine e sacro. In Disco Boy, per esempio, una certa tensione spirituale dell’immagine restituisce una dimensione sacra alla rappresentazione dell’esistenza.

“Secondo me nel cinema ci può essere qualcosa di sacro nel rapporto con l’immagine. Noi diamo per scontato di poter riprodurre quelle immagini che percepiamo attraverso la visione. Sembra scontato ma non lo è. Che ci sia una mediazione meccanica, atta a riprodurre una percezione, permette di porsi il problema di come raccontare, riprodurre l’invisibile. Al di là di come questo invisibile possa essere catalogato, a seconda dalle varie culture.

Cosa di preciso sia questo invisibile, per me può cambiare, è mutevole. Però mi interessa sempre.”

Ti interessa insomma un’indagine su ciò che viene percepito come divino dall’umano?

“Anche. Ma la questione dell’invisibile è più ampia. L’invisibile è ciò che non vedi, magari anche perché è virtuale. É già lì, ma non è ancora emerso. L’invisibile è nel buio, ma non soltanto. Cioè se pensi che tutto il mondo sia esattamente soltanto quello che tu vedi, non puoi andare verso la questione dell’invisibile. Se invece ti poni senza dogmatismi e certezze assolute, grazie all’esperienza della vita – parlo di un’esperienza di anni – può capitare che tu intuisca che il mondo non si riduce a ciò che noi possiamo percepire attraverso la vista, che ci sia qualcosa al di là di ciò che noi vediamo. È come se ci fosse una parete che non ci permette di vedere chiaramente. E per fortuna, aggiungo. Perché tutto ciò che è più bello, è ciò che è opaco, ciò che vedi di sbieco, ciò che intravedi, non ciò che viene visto frontalmente. L’estremo del frontale è pornografia dell’immagine. Invece la questione dell’invisibile in qualche modo crea la questione del sacro nel cinema.

Allora io, lavorando con alcuni elementi, cerco di reinscrivere il sacro nell’immagine filmica. Ritengo infatti che, anche in quest’epoca, la questione del rapporto fra il soggetto e l’assoluto rimanga sempre attuale. Anche se noi facciamo finta di niente e andiamo alla ricerca di un altro tipo di rapporto con l’assoluto, attraverso la meditazione, attraverso la musica techno in un club, attraverso le droghe, la tensione all’assoluto rimane. Prima o poi tutti si porranno questa questione ultima e se la porranno più di una volta. Per questo, in qualunque storia da me ideata, comunque c’è questa tensione, ma, penso, mai in termini scontati o leggibili in una dinamica narrativa convenzionale. É questa cosa che determina la mia tendenza a distruggere la narrativa, perché va oltre le modalità di narrazione.

Ciò che si può dire è già circoscritto. L’indicibile è ciò che non riesci a riassumere.”

Il fare politicamente cinema di Giacomo Abbruzzese

Questo può essere anche ciò che ti dà la possibilità di cambiare o almeno di immaginare un cambiamento o una vita diversa. Insomma se non tutto ciò che esiste è visibile, forse neanche tutto ciò che è deve essere così com’è. L’invisibile apre al possibile. L’indicibile apre alla ricerca di nuovi modi per definire la realtà, scardinando le narrazioni ideologiche che la vorrebbero fissata in una sorta di realismo capitalista eterno.

Ritieni, allora, che il cinema abbia le capacità e le potenzialità per spingere a una riconfigurazione della realtà, da parte del pubblico, attraverso coordinate cognitive divergenti rispetto a quelle imposte dalle narrazioni e ideologie dominanti? Insomma al giorno d’oggi il cinema può avere un valore politico?

“Purtroppo il cinema oggi è diventato marginale nella costruzione dell’immaginario. Lo dico con grande rammarico, ma è un dato di fatto.

Quello che posso dire è che sta a noi registi, per così dire, di portare la chiesa al centro del villaggio. Nel senso che dovremmo proporre un cinema in grado, prima di tutto, di esistere in sala, grazie al tipo di esperienza che propone. Un cinema soprattutto che non sia chiuso in sé stesso, né per una questione identitaria, né di classe. Per essere politico il cinema deve essere trasversale, senza rinunciare alla propria complessità. Essere trasversali è fondamentale, almeno per me e per la mia storia.

Per esempio, sempre durante le proiezioni di Disco Boy, ho conosciuto persone molto lontane dai miei gusti cinematografici, non avvezze al linguaggio del cinema definito autoriale. Eppure queste persone hanno avuto reazioni positive al film. Hanno trovato l’esperienza (della visione del film) ipnotica, grazie ad alcune immagini e al tipo di recitazione. Soprattutto mi han detto di esser rimaste continuamente sorprese durante tutta la visione. Questo perché il film andava sempre in direzioni impreviste.

Simili reazioni, dal mio punto di vista, sono le migliori e mi rendono fiero del mio lavoro. Spesso, infatti, il rimprovero più diffuso ai cineasti è che il cinema propone sempre gli stessi film, siano essi commerciali o d’autore. Per questo ritengo che noi, come autori, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Cioè, pur non cedendo all’imperativo hollywoodiano di fare film seguendo solo i gusti estemporanei del pubblico, dobbiamo imparare ad ascoltare la gente.”

Il valore politico del cinema risiede dunque nella sua potenzialità di parlare in maniera trasversale al più ampio numero di persone possibile?

“Sì. Diciamo che pur non facendo film consensuali, né per tutti, cerco sempre di rendere trasversali i miei film. Devono poter andare al di là di quella nicchia di persone, che ha letto gli stessi libri e ha visto gli stessi film che ho letto e visto io. Questo per me è importante. Non so se ci riesco, ma ci provo. È una questione che mi pongo sempre.

Poi, più in generale, è ovvio che se riesci ad agire sull’immaginario, agisci sul reale.

D’altronde se noi ci troviamo nella situazione sociale e culturale in cui ci troviamo è anche perché c’è stato un inesorabile e continuo svuotamento dell’immaginario, o una colonizzazione se vuoi. Il problema è quello. Il cinema ha questo dovere di offrire un immaginario alternativo in maniera più trasversale possibile.”

Quali sono i capisaldi della tua estetica, se ce ne sono?

“L’uso ricorrente di stilemi, per così dire, è una cosa che in qualche maniera mi viene istintiva. Me ne accorgo dopo. Per esempio prediligo il travelling laterale per presentare i personaggi. Penso ai legionari sotto la pioggia, in Disco Boy o a quelli di Stella Maris e Fireworks. Un altro elemento estetico ricorrente che mi viene in mente, è l’uso delle immagini aeree, che sono sempre diverse. Cerco di far sì che si riferiscano a immaginari inconsueti, quantomeno. Penso anche ai movimenti di macchina come quello di Archipel (2010) dove creo una sorta di falsa prospettiva rialzata da un elicottero. O il tentativo di combinare il drone con un aggancio reale in Disco Boy, fornendo, stavolta il punto di vista di un elicottero vero.”

Con i tuoi totali dall’alto effettivamente dai l’impressione di creare una cartografia del tuo immaginario personale, in cui abbondano le variazioni di elementi ricorsivi come le ciminiere fumanti, l’acqua, il contrasto fra natura e presenza umana. Stai creando con le tue opere un mondo visivamente coerente?

“Sì. É un mondo comunque bello nero, bello contaminato.”

Nero sì. Ma nei tuoi lavori è sempre possibile trovare una sorta di speranza disperata se vuoi, che comunque rimanda al tentativo di cambiarlo, questo mondo nero, vuoi in termini individuali, vuoi collettivi. Vi è l’espressione di una tendenza politica di tipo rivoluzionaria...

“In qualche modo è il tentativo di ricongiungere il corpo del ballerino con quello del soldato, che noi abbiamo scisso nel mondo occidentale. In altri contesti non c’è questa dicotomia.

Abbiamo costruito delle vite a compartimenti stagni. Invece, reinserire una complessità vuol dire restituire la porosità dell’esistenza. Noi siamo mille eppure io e te siamo la stessa cosa. Questa irriducibilità a uno e, allo stesso tempo, il fatto che io e l’altro coincidiamo, alla fine, è l’unico modo di uscire da quella stasi, imposta dall’attuale sistema socioeconomico. È una danza con l’altro.”

Una sorta di fluidità delle soggettività che si rispecchiano?

“Preferisco definirla una porosità.

Aggiungo inoltre che il fatto di non poter più sognare una vita migliore per sé e per i propri cari è una cosa nuova. Forse siamo la prima generazione a cui è negata questa speranza.”

Si tratta di una frattura epistemologica.

“Sì, che comunque è indotta. Io penso che in realtà ci sia la possibilità di cambiare in positivo le nostre vite. Non tutto è perduto. Ma il fatto stesso di generare questo tipo di rassegnazione, questo tipo di status quo immutabile è comodo per tanti. Purtroppo il mondo, di fatto, si basa su un livello di ingiustizia e distribuzione delle risorse che è totalmente insensato. Il realismo capitalista di cui discutevamo prima fa proprio questo. Dà per scontato ciò che non lo è. C’è ancora un margine, c’è ancora uno squarcio di utopia possibile. Però questa utopia va raccontata, la gente va spronata in questa direzione. Altrimenti, se veramente passa questa rappresentazione del reale, per cui d’ora in poi può andare solo peggio e ognuno è solo, in lotta contro gli altri, è la fine della società, dello stare insieme.

Al di là di questi discorsi, poi Disco Boy dice, comunque, che l’impossibile è possibile.

Per i ragazzi che si accingono a fare cinema, sembra sempre impossibile farcela. E li capisco, perché io sono passato da tutte le forche caudine del mondo per fare questo film. Ogni volta ti viene detto che è impossibile, che devi rinunciare. In realtà si può. È dura, durissima. Bisogna però alzare l’asticella di ciò che è possibile, per poi ottenerlo. E si può riuscire solo condividendo. Un film non si fa mai in solitudine. Devi cercare di trasmettere e far diventare un tuo desiderio, un sogno collettivo. Aprirlo anche!“

Quali sono i registi che, in passato, hanno contribuito a formare la tua visione?

“Allora, per quanto riguarda i registi che apprezzo, faccio il solito elenco, per così dire:

Pasolini, Antonioni, Fassbinder, Herzog, Godard, Kubrick e più recenti, Scorsese e Tsai Ming-Liang.”

Qual è il tuo approccio con gli attori? Fino a che punto dirigi la loro interpretazione e quanto spazio lasci alle loro intuizioni?

“Io dirigo molto gli attori. Cerco di avere tutto il tempo necessario per lavorare bene con loro, per preparare l’interpretazione. Lavoro anche su come un testo deve essere ripetuto, sulla musicalità, sul movimento, sulle posture.

Detto questo, il grande attore è colui il quale sa produrre il gesto che mi sorprende. Il gesto straordinario che rende vivo il personaggio. Io lo integro chiaramente, quando succede. Anche il lavoro con l’attore, come tutto nel cinema, è uno scambio. Io do un registro preciso di uno spartito e un tempo, con i quali questa cosa va suonata, ma poi il grande attore, penso a Franz Rogowsky, ti troverà il gesto che fa il personaggio. Ad esempio il modo di bere il vino di Aleksei viene proprio da un’intuizione di Franz ed è, secondo me, una delle cose più belle della sua interpretazione. Un gesto così è qualcosa di iconico, che rimane. La gente esce dalla sala con la voglia di scolarsi un bicchiere di bordeaux come fosse un liquore di ultima! Ti dice tanto del personaggio, da dove viene, qual è il suo stato d’animo. È una cosa semplicissima che acquisisce una grande profondità. E questo mi sembra l’esempio più forte di questo tipo di gesto.

Per il resto Rogowsky è un attore molto preciso. Abbiamo lavorato anche tanto sulla postura, su come questo tipo di maschio bielorusso si siede, su come cammina. Un simile studio, con un attore come lui, non diventa mai cliché, non è mai imitazione. È esistere, in qualche modo. È lì il grande attore. Gli attori mediocri imitano, quelli bravi sono.”

Quali sono le differenze principali nel tuo approccio al cinema di finzione rispetto a quello documentario?

“Ci sono differenze sostanziali, dovute alla fabbricazione. Io, per il documentario, in generale, preferisco lavorare da solo. E, a volte, monto pure da solo. É un lavoro che mi consente, sotto certi aspetti, una maggiore flessibilità. Da un lato, mi piace questa flessibilità, questa capacità di catturare con una grande facilità una cosa che mi interessa, con la quale coesisto. Dall’altro lato, non puoi fare tutto. Sei molto limitato in quello che puoi fare. Per questo, alla fine, è il cinema di finzione che mi permette di esprimere, con maggiore precisione, ciò che mi abita. Però, per esempio, il montaggio del documentario, mi ha insegnato tanto sul montaggio di finzione.

Il montaggio di un film documentario molto lungo è una seconda scrittura. Ti spinge a scegliere e a riconfigurare delle cose. C’è questa visione che ti fa comprendere che anche nella finzione puoi rompere alcuni schemi narrativi.

Per esempio, trovavo le prime versioni di Disco Boy troppo didascaliche e poco sensoriali. La questione per me divenne quella di trovare un modo per togliere questa impressione. Ho fatto, allora, un lavoro di riconfigurazione. Della storia non ho cambiato nulla. Ho rimesso mano soprattutto alla parte africana e alla terza parte. La prima parte si è quasi fatta da sé. Per la seconda e la terza, ho fatto una ricerca più lunga, al montaggio. Volevo eliminare l’aspetto più didascalico, più esplicativo, di alcuni elementi, così da lasciarli in una dimensione astratta e permettere allo spettatore di proiettarvi i suoi significati. Volevo un montaggio sensoriale, piuttosto che uno lineare, che semplicemente raccontasse una vicenda. Volevo, insomma, portare lo spettatore nei meandri del vortice di Disco Boy.

Cose del genere richiedono tempo e pazienza e soprattutto avere dei buoni compagni di lavoro. Sebbene molte soluzioni di montaggio siano mie, è stato fondamentale condividere il lavoro, aprire il film agli altri due montatori che mi hanno affiancato. Senza il loro apporto sicuramente il film sarebbe stato meno buono. È stato importante avere dei consulenti al montaggio, è stato importante fare degli screen test. Io li faccio invitando professionisti che stimo e con cui lavoro, persone che sanno come guardare un film ancora in lavorazione. Poi, in queste situazioni, non è che bisogna seguire tutto ciò che viene detto, però, se alla fine, su un certo passaggio, la metà di un auditorium manifesta dubbi, è bene farsi qualche domanda. Magari non devi sopprimere quel passaggio, però forse devi riformularlo. O forse è necessario trovare una soluzione di altro tipo, magari usando l’audio.”

Il processo di creazione di un film effettivamente rischia di portate l’autore a una sorta di delirio di onnipotenza creativa…

“Certo. Per questo è importante avere anche dei buoni produttori. Nel mio caso i produttori mi hanno fatto un po’ fretta per le riprese – c’erano d’altronde ingenti somme di denaro in gioco. Ma non mi han fatto nessuna fretta per il montaggio. Mi hanno sempre spinto a fare il miglior lavoro possibile e a prendermi tutto il tempo necessario, in tutte le fasi di post-produzione. Non mi hanno spinto a inseguire nessun festival, ma a fare il film nella maniera più soddisfacente.

Sapevano che, nel cinema, l’oggetto filmico ha una sua potenza reale solo quando è completo. Per questo abbiamo evitato di presentarlo ai festival ancora non finito – come a volte si usa fare. Questo approccio ha pagato, alla fine. Abbiamo finito il film a ottobre, lo abbiamo mandato a Berlino e tre giorni dopo ci ha chiamato Chatrian (direttore del festival di Berlino 2023, insieme a Mariette Rissenbeek ndr) dicendoci che il comitato, all’unanimità, ci offriva la selezione. Noi ovviamente abbiamo accettato.”