Da Le onde del destino a Dogville: Lars Von Trier e il disonore della normalità

Non si può scrivere normale senza male, come non si può scrivere disonore senza onore, il cinema di Lars Von Trier è rappresentato proprio dal sodalizio filmico di queste due realtà, ovvero il disonore della normalità. Assistere alle pellicole del cineasta danese necessita di un raffronto anteriore per un giusto approccio alle sue dinamiche visive. Ecco, bisogna un secondo soffermarsi su quello che era il disegno della Divina Commedia, o meglio delle cornici del Purgatorio, in cui svettava il Paradiso, quello che fa Lars Von Trier è ribaltare totalmente quel disegno, cambiandone rotta, intenti e senso iniziale ponendolo in quelli che erano gli spazi destinati all’inferno, al centro della terra, un paradiso al centro degli inferi e l’inferno che puntasse verso Dio, un paradiso dislocato e succube del peccato, mostrando come anche la purezza tra le fiamme lascive e demoniache riuscisse a crollare, a sottomettersi davanti alla disarmante umanità del male. Nel suo percorso di ricerca, nella sua indagine disumanizzante è un viaggiatore molto attento, racconta delle miserie dell’essere umano non perdendo di vista le criticità e il modo che ha la morale di corrompere l’anima.

Lars Von Trier e il disonore della normalità: l’impero capovolto del regista instancabile provocatore

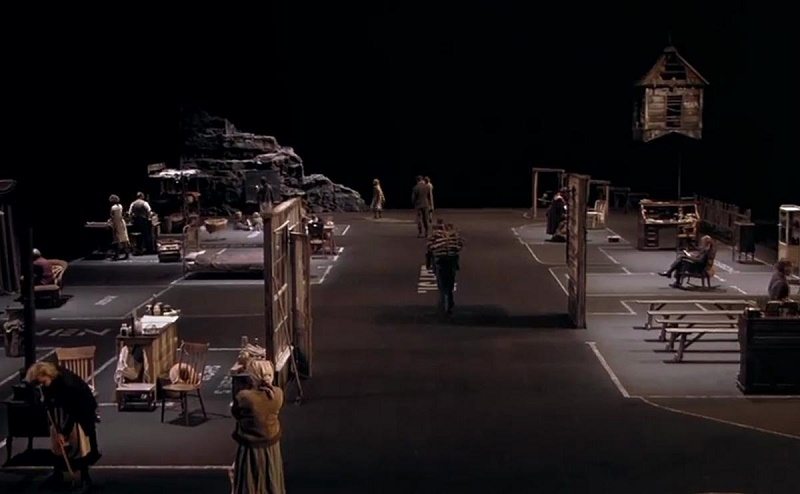

Indice di questa rappresentazione è senza dubbio Dogville, un capolavoro di natura cristiana, tematica rilevante e molto presente nei suoi lavori, che poco hanno a che fare con una trama ben studiata e una scenografia dirompente, anzi questo film è l’apoteosi dell’essenzialità, le scene avvengono su un set volutamente spartano: mancano le pareti, le case e l’erba da coltivare, il tutto è delineato da scritte, disegni sull’asfalto con uno sfondo bianco di giorno e nero di notte. L’immaginazione regna sovrana, bisogna immaginarsi tutto, anche le stagioni. Una cosa però è presente, cioè il suono: si sente quando qualcuno calpesta la terra, o quando cade un bicchiere, o quando si apre una porta, è tutto volutamente diegetico ma non accompagnato dall’immagine. Un mondo privo di tutto ma che punta all’interiorità, le persone che vivono in questo paesello americano è gente umile, che vive con poco, disgraziati servi della terra che alternano alla routine un senso comunitario che ha quasi il gusto della setta satanica, una realtà cattolica inclusiva solo intenzionalmente, ma che nella realtà ti mastica, ti consuma e poi ti sputa, sodomizzando tutti i concetti pseudo cristiani che li determinerebbero.

Questo è ciò che accade a Grace, Nicole Kidman è una superlativa fuggitiva di città, una bellezza eterea che sconvolge quel microcosmo poco abituato alle novità. Lei fugge da quello che sarebbe un gangster e la sua banda, e nella sua fuga approda a Dogville, una fortuna lei crede, di cui avrà ben da ridire in seguito. La prima persona che incontra, trafelata e sconvolta, è Tom (Paul Bettany) uno scrittore che ha l’ardire del filosofo, un uomo abituato a parlare e basta, a decantare i suoi desideri, con il dono della dialettica ma il vizio dell’immobilità. Lui è il primo che desidera ardentemente aiutare questa ragazza inseguita da personaggi malvagi, ma gli abitanti di questo paese, composto da 15 adulti e 4 bambini, prendono le decisioni importanti riunendosi in un tribunale inquisitorio; e la decisione viene presa dopo l’insistenza di Tom che vince le indecisioni della gente puntando sulla compassione e la celebre carità di Dogville, condotta per vocazione.La sua presenza e la loro protezione però verranno accompagnati da piccoli lavoretti quotidiani in cui Grace si misurerà, aiutando ogni abitante di Dogville con gesti non necessari ma che in qualche modo ricambiano i favori della cittadella. Le giornate proseguono in questo spazio confinato e identico ogni giorno: piccola traccia evidente del teatro classico che vede nei suoi parametri le unità aristoteliche, e qui precisamente spiccano l’unità di azione in cui l’intreccio è unico e in divenire e l’unità di luogo che fa sì che esso non cambi mai. Ma la quotidianità viene spezzata dall’arrivo saltuario ma costante dei fatidici gangster alla ricerca di lei, che non temono di farsi riconoscere e che talvolta si celano dietro le uniformi della legge, come uno Sceriffo o la stessa FBI, mettendo a durissima prova l’integrità pacifica degli abitanti.

Lentamente la grazia cade in disgrazia, la diffidenza e la paura si fanno strada nelle menti degli abitanti di Dogville che iniziano a trasformare la solidarietà in opportunismo, ad approfittare di lei e a mortificarla: i favori si trasformano in soprusi, la gentilezza in derisione, e Grace viene trasformata nel fardello che i cittadini devono subire. Viene costretta a lavorare il doppio per una tranquillità maggiore, a dimostrazione che valesse la pena difendere una creatura così piena di voglia di darsi. Darsi a tal punto da diventare la ruota di scorta e la valvola di sfogo per qualsiasi gesto efferato. Il culmine viene raggiunto quando viene accusata di abusare degli uomini, da cui lei contrariamente viene molestata quotidianamente, e di non compiere a dovere le sue fatiche non necessarie: allorché con una pesante catena attaccata al collo, per punizione, è costretta a camminare per le strade di Dogville, schiava e zimbello di una città sopraffatta ormai dalle peggiori avarizie. L’amore che Tom prova per Grace da edificante si contorce nelle lacune dell’ignoranza più aberrante, Tom non è capace di amare, è una bestia che desidera solo scrivere il suo romanzo e lei è la sua meretrice tratteggiata da musa. Dogville è davvero la città dei cani, in cui una ragazza, chiamata Grace non a caso, si trova a confrontarsi con un mondo che non le appartiene, in cui dà tutta sé stessa senza mai tradire o mentire, ma che alla prima incertezza viene tradita e perseguitata, stuprata e derisa, e lei, decisa a perdonare comunque vadano le cose, ci convive, perseguendo la sua personale via Crucis. La pellicola si conclude in modo apocalittico e nichilista, con la vendetta di un Dio gangster che spazza via dalla faccia della terra quel paese condannato dal suo falso buonismo, indegno di essere al mondo e confuso con quel senso di comunità tanto decantato per loro stessa convinzione. Visionare questo film è come spiare uno sconfinato universo dalla fessura dell’uscio, un’autolimitazione semplicemente folle. Ma è molto facile cadere nella cecità confrontandosi con i tratti aulici dei fotogrammi di Dogville, lo specchio della corruzione, della falsità è talmente visibile e sincerato che il confronto talvolta è arduo. Dogville non è solo un’Atlantide sommersa dall’impraticabilità del progresso intellettivo, non è solo ciò che mostra, ovvero la realtà agricola di un paesello che vive di poco e prega tanto, ma è una realtà decadente e si evince nel dissipare delle scene.

Il quadro in decomposizione del nostro mondo con le indegne sfumature religiose con cui Lars Von Trier non smette ma di misurarsi, viene perseguito con le opere Antichrist e Breaking the Waves (Le onde del destino), quest’ultimo sua nota altissima e stonata. La regia è sporca, quasi maledetta, depressa e scanzonata. La pellicola si sofferma su una coppia, Bess McNeill(Emily Watson) e Jan Nyman (John Stellan Skarsgård), novelli sposi che conducono la loro vita matrimoniale in modo disarmonico e conflittuale, considerando la continua distanza che li separa poiché Jan lavora su una piattaforma petrolifera. Bess è una fervida credente, prega spesso Dio interpretandone la parte nelle scene della preghiera, rispondendo alle sue stesse domande con voce greve e furiosa. Lei è un’essere buono, che conosce il pentimento, il silenzio, il dolore e che ama in modo smisurato e forse incomprensibile a nessuno che lo abbia mai provato, non l’amore ma quel tipo di amore, senza filtri, miraggi o lungimiranze particolari, se non quella di una vicinanza maggiore.

In seguito ad un incidente sulla piattaforma Jan rimane paralizzato completamente e Bess si ritiene l’unica colpevole di quell’accadimento poiché dal suo punto di vista Dio ha esaudito così il suo desiderio di farlo tornare a casa, non rispettando la prova a cui era sottoposta durante la sua assenza, attraverso la quale avrebbe realmente misurato la grandezza del suo sentimento per Jan. Bess viene considerata bipolare, depressa, lasciva e incontrollabile ma lo è solo perché non viene compreso il suo atteggiamento, puro e impetuoso, un modo di vivere la sua vita fuori e dentro il matrimonio con felicità accecante e inesorabile sofferenza. Le onde del destino, sconfinando in parallelo dal suo Dogma 95 che voleva il cinema spoglio di ogni stratagemma visivo e sonoro, viaggia al limite del pudore con attimi di grande erotismo, delimita l’artificio del volere di Dio e ne consegna le azioni nelle mani innocenti di Bess, naviga nelle contraddizioni emotive con una densa forma di disamore che si affianca al tradimento come forma di atto rinnovatore dell’amore stesso.

Ebbene si, si parla di tradimento poiché la pellicola si scontra con l’impossibilità dei due di poter vivere a pieno la loro vita, lui confinato ad un letto, e lei al seguito. Jan chiede con decisione a Bess di andare con altre persone, e non solo, di contravvenire alla promessa fatta davanti a Dio, fatta a lui, marchiata sul suo corpo e la sua anima, per poi raccontargli particolare per particolare delle sue avventure sessuali così da gratificare lei e coinvolgere lui in quelle azioni che in qualche modo è la loro vita liquida che si esprime in modo diverso ma sincero. Lei accetta, non lo accetterà mai ma lo fa lo stesso, lei vive il suo rapporto con Jan con ostinata subordinazione, non in senso di sottomissione, ma di totale disarmo, un amore in grado di non farsi ostacolare dalle brutture, o dalle vessazioni calviniste, va oltre lei, oltre lui in modo incontenibile. Lei si concede, con diffidenza ma lo fa, comincia a donarsi a chiunque, in modo sempre più voluttuoso, violento, per l’unico piacere che non è quello che appartiene a lei, ma a lui. Distrugge se stessa, il suo corpo fino allo smarrimento, Bess che succube per una vita di alterazioni del suo carattere, troppo istintiva, feroce, entusiasta capace di interiorizzare i sentimenti più contrastanti e uscirne indenne con la preghiera, si sacrifica per amore, facendosi letteralmente deturpare da quelli che saranno i suoi ultimi clienti, col risultato che alla sua fine coinciderà un nuovo inizio: Jan guarirà.

Lars von Trier non innalza o nobilita le azioni, i sentimenti, ma li declama con la ferocia della spontaneità, mostra quel riverbero esistenziale che non sfida la moralità per il desiderio di sconvolgere, ma si fa carico di un’indagine che riveli all’uomo le sue mancanze, le sue più cupe debolezze rivestendo il suo cinema della negazione dell’artificio. Assimila e misura le dottrine di cattiva coscienza e di colpa che hanno determinato in qualche modo l’umanità, che ha dimenticato l’aristocrazia della sua anima, ormai ignobile e incredula della sua crudeltà.